石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』

『鬼滅の刃』にハマった子供にゲーム最新作「ヒノカミ血風譚2」を与えたら喜ぶのか?

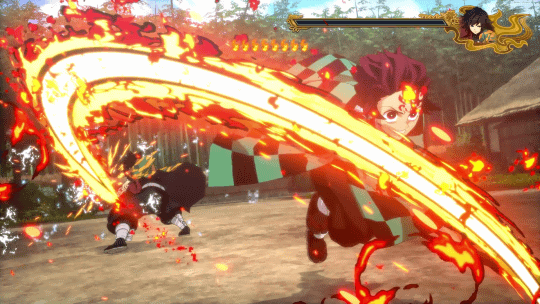

軽い処理で見事に描くアニメ風映像も必見

2025年8月7日 16:45

『鬼滅の刃』のゲームを欲しがる小学生

『鬼滅の刃』の映画最新作『無限城編』が記録的大ヒットだそうだ。筆者は『鬼滅の刃』とは接点がなかったのだが、8歳の息子が急にはまってしまった。

話を聞くと、学校の図書館にあったノベライズ作品を読み始めて、それからマンガ、アニメと渡り歩いたらしい。やはり血は争えないなと思う(仕事部屋の本棚に詰め込まれたライトノベルを眺めながら)。好きなキャラクターは『むいむい(時透無一郎というキャラクターをそう呼ぶらしい)』。

そして今回の主題となるゲーム「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」の話に繋がる。タイトルに『喜ぶのか?』と書いたが、欲しいと言い出したのは息子本人。果たして小学生でも楽しめる内容なのかどうか、実際に遊ばせてみた。本稿で語るのは、8歳の息子がどう感じたかであり、大人目線での評価は二の次とさせていただく。

小学生でも楽しめるバランス取りのうまさ

本作について最初に伝えねばならないのが、CEROレーティングD(17歳以上対象)であること。暴力・犯罪カテゴリでの指定だそうで、人を食う鬼と、鬼の首を斬り飛ばす鬼殺隊という設定からして当然の指定だ。

ちなみに映画はPG12(12歳未満は保護者の助言や指導が必要)。CEROレーティングもDまでなら強制力はないため、子供に遊ばせるかどうかは、保護者が各々に可否をご判断いただきたい。筆者の息子は既にマンガやアニメを見ており、ゲームの内容がより過激という感じもないので、筆者が遊んでよいと判断した。

ゲーム内容は対戦モードのほか、ストーリーを追体験できる「ヒノカミ血風譚」が用意されている。原作における『遊郭編』、『刀鍛冶の里編』、『柱稽古編』が収録されており、それ以前の物語をゲームで体験したい場合は、前作「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」をプレイするといい。

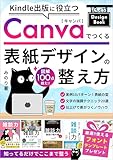

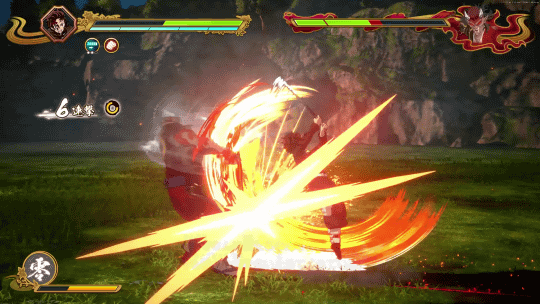

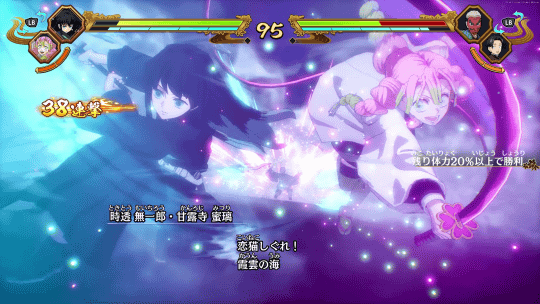

このストーリーモードは、序盤はしっかりしたチュートリアルになっており、操作方法を丁寧に教えてくれる。攻撃は通常と技の2種類が基本で、ほかに仲間のサポート技や、画面下にあるゲージを消費して出せる大技などもある。複雑なコマンドはなく、ボタン連打と簡単な組み合わせで派手な技を繰り出せる。

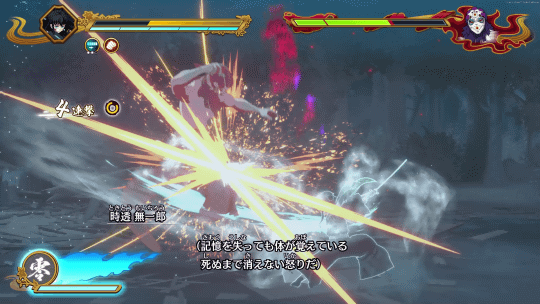

本作は対戦格闘ゲームがベースなので、息子に渡しても全然勝てなくてすぐ諦めるのではないかと心配していた。ストーリーモードでは、敵の強さが段階的に強くなっていき、最初は適当に攻撃を出しているだけで勝てる。

話が進むごとに少しずつ強化され、相手がガードを使ったり、強力な技を繰り出してくるようになる。息子もストーリーが進むにつれ簡単に勝てなくなっていったが、操作に慣れていくことと、ここまでの敵には勝てたという自信から、めげずに進められた。この辺りのバランス感覚は、長年アニメ系ゲームを作ってきたサイバーコネクトツーの作品らしさがある。

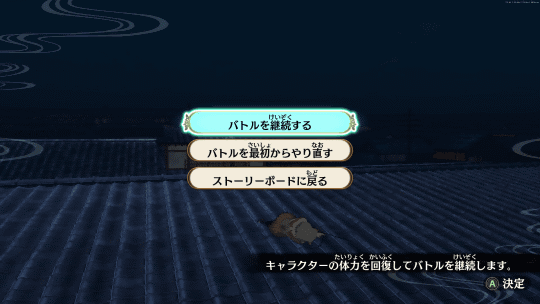

それでも勝てない場合は、その場で体力を満タンにして再開できる。クリア後の評価が落ちるものの、物語はそのまま進んでいく。息子は最初のうちは遠慮なく満タンにして進んでいったが、途中からは『最初からやり直した方が評価が高い』と気づき、何とか攻略してやろうという姿勢で遊んでいた。

ゲーム画面は一見すると2D対戦格闘だが、フィールドは奥行きがあり自由に走れる。腰をかがめて走る姿がアニメっぽさを増していて、逃げ回っているだけでも様になる。敵との距離を取りやすく、ただ避けるだけならそう難しくはないのも、小学生には遊びやすそうだ。格闘ゲームの導入作品としても優れている。

鬼も操作できるのが面白いらしい

結局、息子は週末を費やして7時間ほどでストーリーモードをクリア。本人としては十分なボリュームで、既に知っている物語について、筆者に逐一見どころやキャラの説明をしながら最後まで遊びきった。

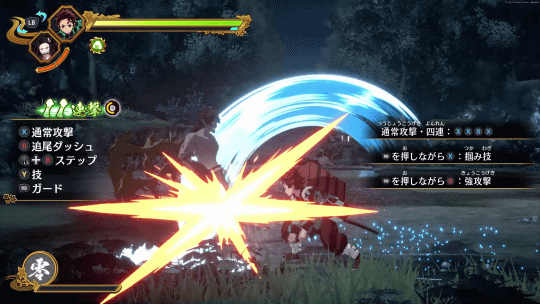

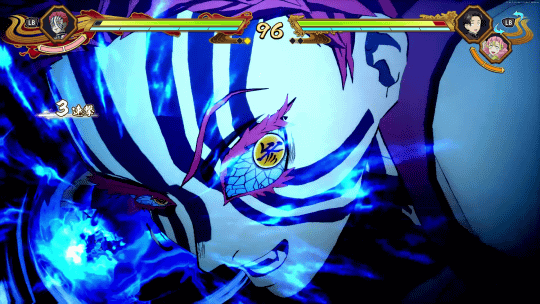

もちろんこれで終わりではない。CPUを相手に好きなキャラクターで対戦できるモードや、キャラクターを成長させるための訓練モードもあり、クリア後も遊べる要素が多い。特にストーリー本編では人間側の視点で、操作できるキャラクターも人間側だけだが、対戦モードでは敵となっていた鬼側のキャラクターも選べる。

『鬼滅の刃』は敵となる鬼も個性的で、特に強力な技は派手で印象的だ。息子は原作で主人公たちを苦しめた鬼の強力な技を使うのが爽快なようで、いろんなキャラクターを使って大技の演出を楽しんでいた。全ての登場キャラクターの名前はもちろん、大技の名前もちゃんと覚えていて、『その記憶力が他の方向に活かされれば』と親にありがちな思考に陥る。

最終的にはオンラインでの対人戦に移っていく作品だと思うが、小学生ならストーリーモードや各種CPU戦で十分楽しめる内容だ。ある程度プレイして自信がついたのか、筆者とも対戦したがるので、いずれはオンライン対戦をやるかもしれない。その際にはマナーもしっかり教えていきたい。

こだわりのアニメ風映像は大人も必見

最後に、見ていた筆者の大人の視点での評価を。

ストーリーモードをクリアし、スタッフロールが流れた後、再びオープニングのような演出が入り、何かと思ったら「無限城編」の導入シーンが流れた。映画のタイミングに合わせた、とてもよい演出だと思う。映画の予告編を見ておくとより盛り上がる。

このシーンも含めて、徹頭徹尾リアルタイムレンダリングにこだわっているのも見どころ。決め打ちのイベントシーンはプリレンダリングムービーで良さそうなものだし、元々アニメ作品を再現しているのだから、プリレンダリングでも違和感はほとんどないだろう。それでも使わないところに開発側の意地とプライドを感じる。

そして処理がとても軽い。今回使用したPCは第7世代CoreにGeForce GTX 1080という数世代前の構成だが、最高画質でもマシンパワーにまだまだ余裕があった。アニメ調のビジュアルを使ったPCゲームとして見ても、かなりインパクトのある作品だ。

『鬼滅の刃』のファンなら、年齢を問わず楽しめる内容だと思う。何ならファンとは言えない筆者にも、見ているうちに作品の面白さを感じさせてくれる。作品を楽しむ入口はどこからでも構わないので、今から知りたい方はあえて本作からでもいいのではないか……と思えるくらいに、筆者から見てもよくできた作品だ。お盆休みのおともにぜひ。

1977年生まれ、滋賀県出身

ゲーム専門誌『GAME Watch』(インプレス)の記者を経てフリージャーナリスト。ゲーム等のエンターテイメントと、PC・スマホ・ネットワーク等のIT系にまたがる分野を中心に幅広く執筆中。1990年代からのオンラインゲーマー。窓の杜では連載『初月100円! オススメGame Pass作品』、『週末ゲーム』などを執筆。

・著者Webサイト:https://ougi.net/

PCゲームに関する話題を、窓の杜らしくソフトウェアと絡め、コラム形式でお届けする連載「石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』」。PCゲームファンはもちろん、普段ゲームを遊ばない方も歓迎の気楽な読み物です。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)