特集・集中企画

未来の日本ではコタツが公道を走る? 「Maker Faire Tokyo 2025」会場レポート

2025年10月10日 18:42

去る10月4日(土)、5日(日)、お台場の東京ビッグサイトにて「Maker Faire Tokyo 2025」が開催された。メイカーフェアとは、電子工作やデジタルファブリケーション、DIY全般など、高度な技術を要するものから誰でも手作りできるものまで、ものづくり全般に興味のある“メイカー”と呼ばれる人達が、自分達の作品を持ち寄り、展示し、来場者と交流するイベントだ。

2008年から開催されていた前身イベント「Make: Tokyo Meeting」から数えて21回目の今年は約280組のメイカーが出展し、東京ビッグサイトの西4ホールに所狭しとさまざまな作品が並べられた。このレポートでは、それぞれの属性や主な作品の種類に応じて、エレクトロニクスやモビリティ、ミュージックやロボティクス、学生中心の「Young Maker」、企業内での部活動の「After Hours Maker」などで分けられたゾーンごとに目についた作品を紹介していこう。

なお、約280組の出展者を2日間ですべて詳細に取材することは困難であり、ここで紹介した作品や展示は、あくまでも筆者が見ることができたものに限られ、この他にも多くのユニークで優れた展示があったことを念のため記しておく。

エレクトロニクスゾーン

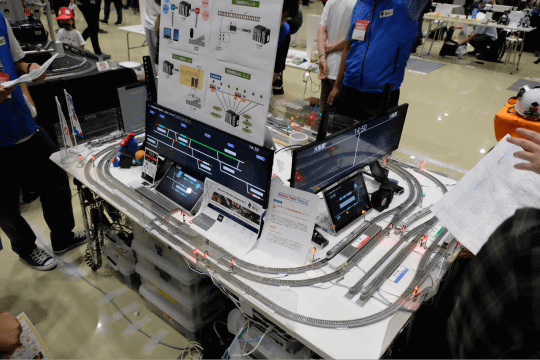

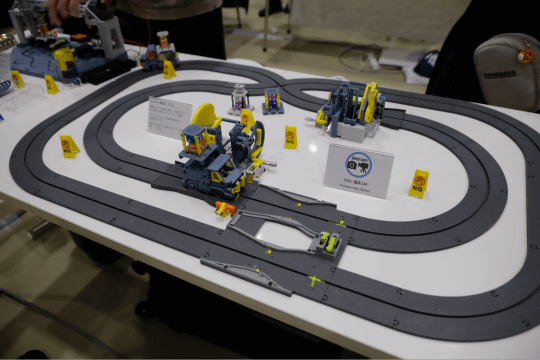

Railway Fan Clubの作品は、鉄道模型(Nゲージ)を用いて、JR西日本の大阪環状線を模した路線の運行状況を再現した自動制御を行うというもの。列車やポイント、信号の制御には、工場などで工作機械を自動制御するための専用コンピューター(PLC)を活用しており、入力した運行予定(ダイヤ)に併せて車両が運行し、駅の案内表示や発車メロディの再生なども行えるようになっている。

OKsでは、ボトルシップならぬ「ボトルからくり」を展示。ガラスのボトルのなかで3Dプリンター製の部品を組み立てた動くカラクリ。台座には磁石以外に電池とモーターが組み込まれ、カラクリに組み込まれた金属パーツを含む回転部分を経由して、動力が伝わることで、手を触れなくてもカラクリが動き続ける。より小さなボトルを使った「ボトルオルゴール」も展示していた。

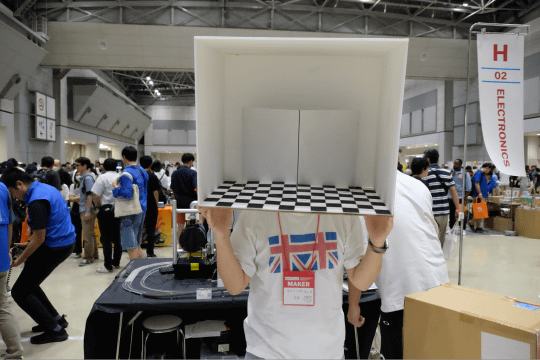

メイカーフェアの常連となっているコンテンツサイトデイリーポータルZでは、掲載した記事のなかで制作した作品を展示。今回は、過去に展示した「顔が大きくなる箱」のバリエーションとして、「顔が消える箱」を出品。手品のトリックで使われる鏡を使った手法だが、被ると周囲が見えなくなるのが欠点だそうだ。

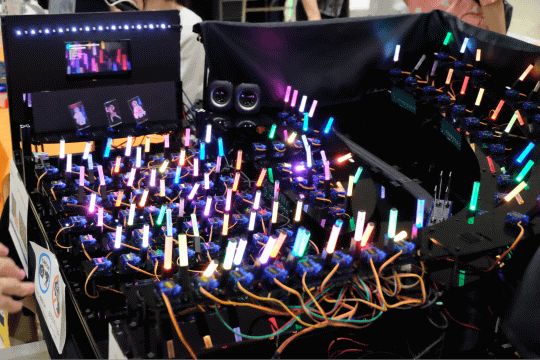

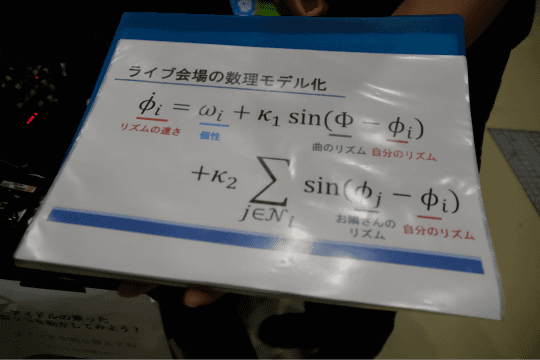

天狗工房の作品は「結合振動子モデルでライブ会場を再現してみた ver2025」。ライブ会場で観客が演奏に合わせてサイリウムを振る様子を数理モデル化し、ロボットによって再現したもの。サイリウムを模したLEDを搭載したロボットは、それぞれアルゴリズムによって個性が与えられており、何も入力がない状態ではバラバラにサイリウムを振っている。それに楽曲のリズムに併せたパルスが入力されると、次第にサイリウムを振る動きが揃っていく。ただし、完全に同期することはなくバラつきがあるため、実際のコンサート会場を見ているかのような雰囲気を味わえるというものだ。

いっせい氏の作品は、『運ぶ』をテーマにしたオリジナルトイ。モーターによる動力だけで、フォークリフトやクレーン、トラックなどが、荷物を運ぶ様子を再現したカラクリ模型。全ての動きの制御は、ギアやバネ、リンク機構などで行われており、モーターとスイッチ以外の電気回路、電子制御は搭載していない。モーターと電池、回転軸などの一部金属部品以外のすべての部品は、3Dプリンターなどで自作したそうだ。設定された経路上をフォークリフトやトラックが自動的に走り、止まり、荷物を積み下ろしをする様子は、非常に完成度が高い。

ロボティクスゾーン

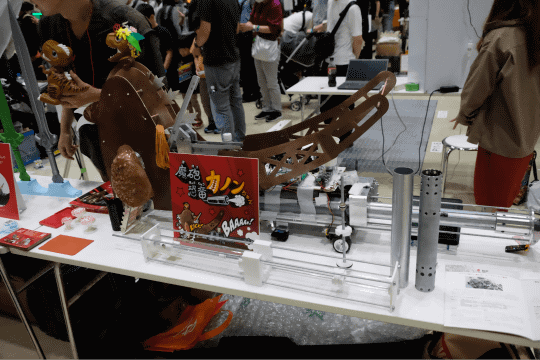

モノづくりサークルモノトコは、NHKの番組『魔改造の夜』に出演したS津製作所の社内サークル。番組で披露した自作のエアシリンダーで恐竜が缶蹴りをする「魔砲恐竜カノンちゃん」と、羽ばたいて空中に浮かぶ「ぱたぱたカサフライちゃん」という2体のモンスターを展示していた。なお、これらのモンスターの詳細なスペックや、製作のバックストーリーは、島津製作所の特設サイトで公開されている。

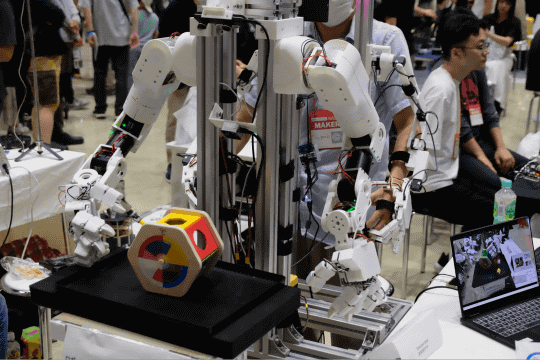

hygradoは、人間とほぼ同じサイズのロボットアームを開発。アーム部分は7軸で、ハンド部分は15自由度で、人間に近い器用な動きが可能。人間の動きをトレースする操作装置も開発しており、マスタースレーブ式の操作が可能。会場では実際に、オモチャの立体パズルをロボットでクリアするデモを行っていた。

Young Makerゾーン

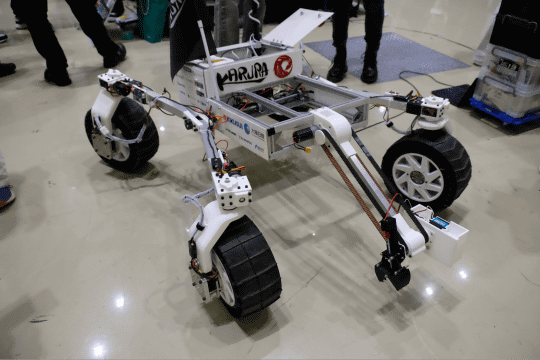

KARURAプロジェクトは日米の大学生による火星探査を想定したローバーの開発に取り組んでいるチーム。火星協会(The Mars Society)が主催する国際コンテスト「University Rover Challenge」への参加を目指しており、日米約70名の学生が共同で火星探査ローバーの開発に取り組んでいる。会場では2025年のコンテストに参加した自動走行可能な機体を展示していたほか、生命探査装置、土壌サンプル採取装置などを見ることができた。

小山高専「アテーナ」×長野高専「かそ☆けん」×加速器アウトリーチAxeLatoonでは、学生による加速器の設計・製作についての展示を実施。素粒子物理学などの研究で用いられる装置『加速器』について学ぶ教育プロジェクト「AxeLatoon」のもとで、小山高専と長野高専が参加して製作過程のポスターや、加速器について学べるゲームを展示していた。ちなみに、2019年のメイカーフェアで、物理学の研究者が自宅のリビングで作った加速器が出展されて話題になったが、「加速器アウトリーチAxeLatoon」はそれがきっかけになって誕生したプロジェクトで、実際に研究用加速器を持つ高エネルギー加速器研究機構や理化学研究所などの本職の研究者が支援している。将来的には加速器のコンテストの実施を予定しているそうだ。

After Hours Maker(企業内部活)ゾーン

大手自動車部品メーカーのデンソーの社内サークルD's Maker Collegeでは、社員有志による様々な作品を展示していた。なかでもひときわ人気だったのが「VRダルマ落とし」。椅子に座ってVRゴーグルを身につけたプレイヤーがダルマとなり、周りのプレイヤーがハンマーで土台を崩して落とし、風船を割ったり、浮き輪でキャッチしたりして点数を競うゲーム。子どもから大人まで多くの人が楽しんでいた。同サークルブースでは、他にも小型ロボットが迷路をクリアする時間を競う競技「マイクロマウス」などの展示や、似顔絵を自動的にレーザー彫刻でハンコにする装置など、多くの作品が展示されていた。

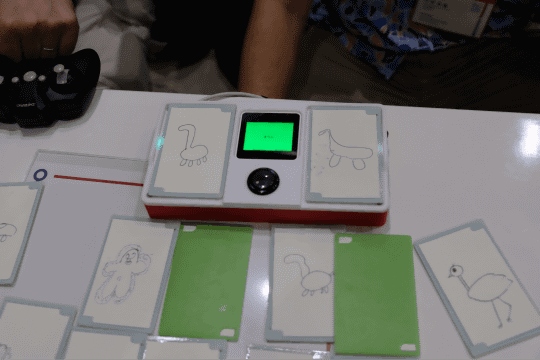

メイカースペースKM1ユーザー会は、東芝の川崎本社に設置されたメイカースペース「KM1」を利用する同社社員による作品を展示。IoTを使ったカードゲーム、USBメモリの抜き忘れを防止するUSBハブなどユニークな作品を見ることができた。

つくる~む海老名は、リコーの海老名事業所に設置されたメイカースペースで、その利用者による作品を展示。三角コーンを利用したヤドカリ型ロボットや、「“メイカー”タイプ診断」装置などを展示していた。

デザイン・クラフトゾーン

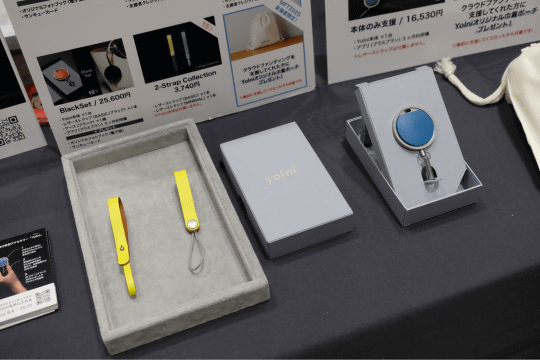

Yolniは、夜道の安心のためのIoT防犯アクセサリーを開発するスタートアップ。ボタンを押すとスマートフォンから着信音が鳴ることで周囲に警戒をアピールし、ピンを引き抜くとLINEなどを経由して家族などに位置情報を共有できるというデバイス。大人でも抵抗なく持ち歩けるように、マットな表面処理をしたアルミとプラスチックでできており、本革製のストラップなどのアクセサリーも。現在、クラウドファンディングを行っており、2026年から一般販売予定だそうだ。

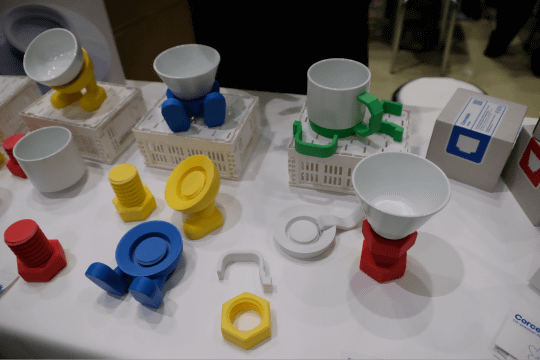

Kosuke Takahashi氏がデザインした「Corcelain」は、ネジ穴が付いた磁器の器。底面のネジ穴に拡張パーツをねじ込むことで、カップや植木鉢などいろいろな目的で使うことができるモジュラー磁器というコンセプトのプロダクト。磁器部分は佐賀県・嬉野市の肥前吉田焼が作り、拡張パーツについては3Dプリンターで印刷可能なデータが配布されている。器の形状データも公開されているので、自分で好きな形を作ることもできるというもの。ブースで販売していたほか、通販でも購入できる。

宮野有史氏の作品は、回転する花輪。遊星ギアを花に見立てて、中心のギアを裏側のモーターで回すことで、周囲の歯車が回る。昨年の「Maker Faire Tokyo 2024」で展示したものからバージョンアップし、ギアの数が増えて、より賑やかになっている。

キッズ・教育ゾーン

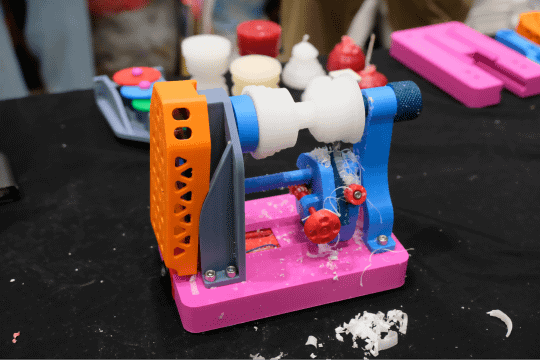

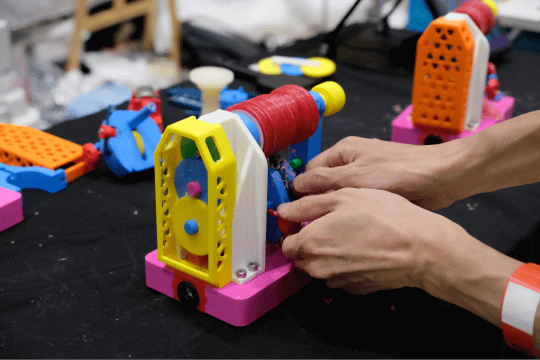

しぶちょー技術研究所では、子どもでも安全に「旋盤」を体験することができる「おもちゃのせんばん工作キット」を展示。3Dプリンター製の部品とモーターと電池で組み立てられ、ロウソクを削ることができる。回転するロウの塊を削り出す操作は、実際の旋盤加工と同様で、大人も子どもも集中して黙々と削り続ける様子が見られた。

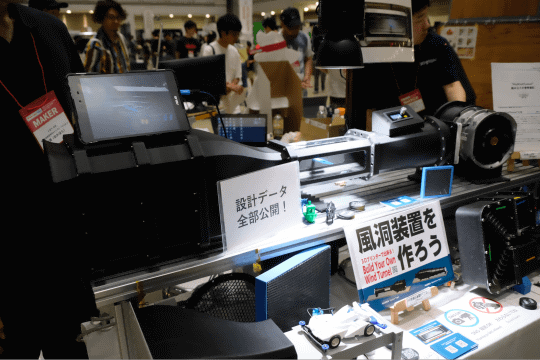

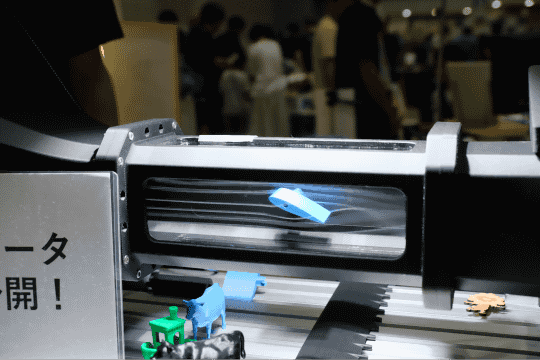

ながれ技術研究所×ストラト・ビジョンという2社による共同ブースでは、空気の流れに関する技術のデモを行っていた。そのひとつはオープンソースの風洞で、同社サイトで配布しているデータを3Dプリンターで印刷し、市販のPC冷却用ファンを利用することで、誰でも風洞が作れるというもの。他にも超音波を使った風速計を複数台連動させることで、空気の流れを可視化する展示もおこなっていた。

ミュージックゾーン

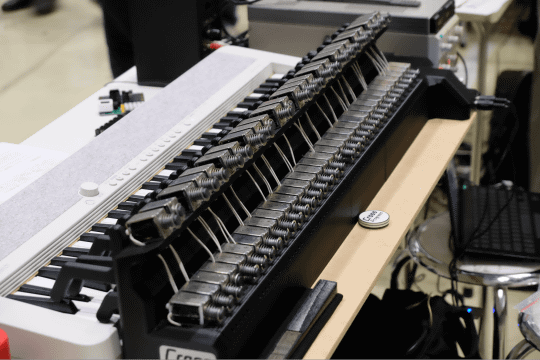

Cross Progress 音楽部 feat. Molinaでは、ソレノイド(電磁石)を使ったキーボードを自動演奏するロボットを開発していた。キーボードのキーひとつにつき、ソレノイドを組み込んだ打鍵機構がひとつ用意されており、MIDI信号を小型コンピューター(M5stack)で処理して、演奏するというもの。鍵盤上にずらりと打鍵機構が並ぶ様子は圧巻で、素早い演奏やグリッサンド、連弾演奏などにも対応できる。

モビリティゾーン

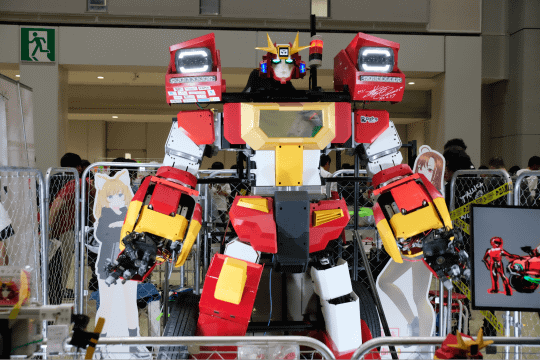

モビリティゾーンのなかでも、一際目立っていたのが勇者技術研究所が開発した、乗用車変形ヒューマノイドロボット「勇者ファイバリオン」。4輪EV乗用車からヒューマノイドロボットに変形することができるというもの。ロボットとして、マスタースレーブ式で両腕の操作が可能で、子ども達が楽しそうに遊んでいた。

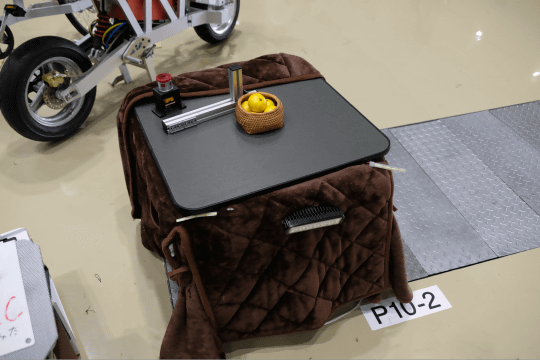

地味な外観ながら会場で存在感を発揮していたのが「こたつ型モビリティ」。高橋クリスのFA_RADIO:工場自動化ポッドキャストが開発したもので、なんと『特定小型原動機付自転車』規格のもとでナンバーを取得しており、実際に公道で走行可能というもの。『こたつから一歩も出ずに通勤通学したい』というコンセプトで開発したそう。

会場では、老若男女を問わず目を輝かせて作品を体験、観覧していた。また、出品者同士の交流も盛んにおこなわれ、情報の交換や交流が行われていたのが印象的だった。ワークショップも盛り上がっており、日本のモノづくりが引き続き発展していく未来を感じさせるイベントになっていた。

次回、「Maker Faire Tokyo 2026」は2026年9月5日(土)、6日(日)の開催が予定されている。この記事で興味を惹かれた方は、是非足を運んでいただきたい。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)