特集・集中企画

ものづくりの祭典「メイカーフェア」は、アナログ+電子の作品を楽しみ、作り手と話し、体験できる!「ぜひ会場で楽しんで欲しい」

開催直前!Maker Faire Tokyo 運営責任者インタビュー

2025年9月29日 10:30

来る10月4日(土)、5日(日)にお台場の東京ビッグサイトにて、「Maker Faire Tokyo 2025」が開催される。メイカーフェアは、電子工作やDIY、デジタルファブリケーションといった、ものづくりに興味のある「メイカー」と呼ばれる人達が、自分達の作品を持ち寄り、展示し、来場者と交流できるイベントだ。

日本で初めてメイカーフェアが開催された2012年から数えて今年で13年目。東京だけでなく、京都や浜松、大垣、刈谷など、全国各地で累計約30回が開催されるなど「個人でものづくりに取り組むメイカーの祭典」として歴史を積み重ねてきた。なかには、日本のみならず海外のメイカーフェアにも参加する強者も少なくない。

メイカーフェアには、そうした熱心な参加者やファンがいる一方で、参加したことがない人には、一体どんなイベントなのか、なかなか想像しにくい。

だが、その魅力は「アイデアを凝らしたアナログ+電子の様々な作品を楽しむことはもちろん、作品の作り手と来場者が思う存分語り合うこともできるし、ワークショップで様々な“ものづくり”を体験できる」と、メイカーフェアの運営責任者であるインプレスの田村英男氏は話す。

そこで今回、メイカーフェアとは何か、どんな特徴があるのか、イベントとしての見所などを同氏にお伺いした。

「アナログのものづくり」+「電子工作」が生み出したメイカーフェア

ロボットに楽器、メディアアート、モビリティなど多種多彩な出展作品

「みんな、話をしたくてうずうずしています(笑」

日本のメイカーフェアが10年以上も続いたワケ

プロが趣味で作った作品も多数アリ

「ぜひ会場で楽しんでほしい」

「アナログのものづくり」+「電子工作」が生み出したメイカーフェア

――田村さんは日本における最初のメイカーフェアである「Maker Faire Tokyo 2012」からずっと運営責任者を務めていらっしゃいました。改めて、メイカーフェアとはどのようなイベントなんでしょうか?

[田村] ひとことで言えば、メイカーと呼ばれるものづくりが好きな人達が、自分の作った作品を展示、発表するイベントです。

2010年頃から、Raspberry Piのようなカードサイズの小型コンピューターが登場し、合わせてそれに繋がるセンサー、サーボモーターなどの部品が手に入りやすくなりました。

また、段ボールや木工、手芸といった昔からある、いわばアナログのものづくりと、先ほどの電子工作を組み合わせた、新しい形のものづくりに取り組む人達が増えてきました。

メイカーフェアには、そうした自分達が本当に欲しいもの、もしくは人に喜んでもらえるようなものづくりに取り組むメイカーと呼ばれる人たちが集まっています。

アメリカで始まって全米各地、ヨーロッパではドイツ、フランス、チェコなど、アジアでは深圳、台北、ソウルなど世界200カ国以上で開催されています。日本でも東京だけでなく、昨年は京都、大垣、刈谷、浜松で開催されました。

――メイカーフェアはこれまでに日本だけで30回以上も開催されており、世界では約200カ国以上で開かれています。そもそも、メイカーフェアはどういった経緯で始まったのですか?

[田村] 2005年にアメリカの出版社であるオライリーから『Make:』という、テクノロジー系DIY工作専門雑誌雑誌が創刊されました。そのオライリーが開催したオープンソースカンファレンスのなかで、最初のメイカーフェアが開かれたと聞いています。その翌年の2006年にサンフランシスコのベイエリアで開催されたのが、単体のメイカーフェアとしては最初になります。

日本では、2008年に私が当時所属していたオライリー・ジャパンが『Make:』の日本語版という形でムックや書籍をだしていたことから、その読者イベントとして「Make: Tokyo Meeting」を開催しました。場所は、清澄白河のインターナショナルスクールの体育館で、出展者は30組、来場者は600名でした。

ワークショップもやったので、基本的なイベントの形は、その時点で出来上がっていました。当時はSNSも今ほど普及しておらず、ブログで告知しただけだったのですが、600名も来たことにビックリしました。

ロボットに楽器、メディアアート、モビリティなど多種多彩な出展作品『魔改造の夜』関連も登場

――今年のMaker Faire Tokyo 2025の見所はどこですか?

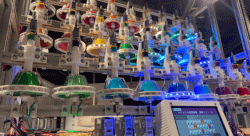

[田村] 今年は280組の出展者に、約1万5千名の来場者を見込んでいます。見所としては、学生が対象の「Young Maker」ゾーンです。今回は学生の申込みが大幅に増えて、全280組中55組と約2割を占めています。

展示の内容もメディアアートの作品から、空気圧で動作するコンピュータなど、本当に多種多様なので、日本の学生の盛り上がりをぜひご覧いただければと思います。

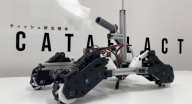

それと、日本のメイカーフェアの特徴として、企業で働くエンジニアが趣味でものづくりを楽しんでいるケースが多いんですね。そうした「企業内メイカー」が、最近ではテレビ番組『魔改造の夜』(NHK)で活躍したりしています。

なかには所属企業でメイカー活動をやりやすくするために、ファブスペースの開設を計画して成功させた方もいます。「企業内の部活動」ゾーンでは、そんな企業の中でメイカー活動されている方が多く参加されているので、こうした取り組みに興味のある方は出展者に質問してみてください。

――メイカーフェアは、単に訪れるだけでも楽しいイベントだと思いますが、初めてで何も知らないという人に、オススメの楽しみ方を教えてください。

[田村] まずは会場をざっと見渡して人だかりがあるところに行ってみるのがオススメです。Maker Faire Tokyoでは通路を広く取っているので、あまり人だかりはできにくいんですが、それでも人が集まっているところには、何かしら人目を惹く展示があるんです。

例えば、先ほど話した『魔改造の夜』に登場したモンスターのデモンストレーションをやっていたり、モビリティゾーンで変わった乗り物を動かしていたり、多くの人が楽しめるものがあることが多いです。

あとは、「ミュージック/サウンド」ゾーンの展示は、ひと目でテーマが分かるものが多いので、多くの人が楽しめます。楽器メーカーの中の人による展示も少なくないので、オリジナルの電子楽器や完成度の高い音楽アプリなど完成度の高い展示が多いのも、楽器・音楽系の特徴です。

他にも、乗り物が好き、電子工作が好きと、自分の興味がはっきりしているかたは、パンフレットを参考にそれらのゾーンを見に行くのがオススメです。メイカーフェアの会場は、モビリティやエレクトロニクス、教育などの分野ごとのゾーンに分かれているので、そうしたテーマごとの展示をまとめて観ることができます。

――メイカーフェアの展示は見たり聴いたりして楽しむ他に、どんな楽しみ方があるんですか?

[田村] メイカーフェアの一番の特徴は、作品を作った本人が、その場でデモをして、説明してくれるところです。だから、技術を知っている人同士が、その場で技術的な詳細についてコミュニケーションしている場面をよく見ることができます。

でも、最近では子ども向けのワークショップを増やしたこともあって、小さな子どもを連れた家族での来場も増えています。そうした子どもが、出展者に素朴な質問をしたり、作品を触らせてもらったりする場面もよくあります。

出展者の皆さんが言うのは、どんな質問でも来場者とのコミュニケーションできることが楽しいということなんですね。だから、初めて参加する方も、気になるものを見つけたら「これ何ですか?」というレベルでもいいので、話し掛けてみてください。

自分で手を動かすことが好きだという方なら、ワークショップもオススメです。ダンボール工作だとか、簡単な電子工作、木片で車を作って競走させるもの、家電を自由に分解するものなど、いろんな体験型の企画も用意しています。

作品を楽しむだけじゃない、作り手に話をしてみると……「みんな、話をしたくてうずうずしています(笑」

――会場を見ていていつも感じるのが、どの出展者も来場者の質問に対して楽しそうに対応しているところです。子どもに限らず、大人からのなんでもない質問でも、丁寧に答えていて、素晴らしいといつも思います。

[田村] そこは、オープンソースソフトウェアの、コードやノウハウをオープンにして、積極的に皆で共有していくという文化の影響を受けているところもあると思います。以前の主催がオライリー・ジャパンだったこともあって、日本のメイカーフェアのスタッフや出展者にオープンソースソフトウェアの関係者が多かったんですね。

だから、作品について積極的に話すし、メイカーフェアが終わった後にネットで詳細な作品の情報を公開する方が多かった。そういう文化を初期の参加者が作っていただいたことが、今でもよい影響になっていると思っています。

――これはメイカーフェアで取材していていつも感じることですが、参加者の皆さんは、自分が好きなこと、興味のあるものを作品にしているから、思わず「これって何の役に立つんですか?」という失礼な質問をしてしまっても「私が好きなんです」「自分がおもしろいから作った」と堂々と答えているんですよね。企業などの公的な組織だと、何の役にもたたないこと、利益に繋がらない活動は批判されます。でも、メイカー活動は、自分が好きだから、おもしろいからで良い。だから質問される方も、むしろ「この面白さを分からせてやる!」くらいに思っている気がします(笑)。

[田村] 多くの出展者の皆さんが、話したくてうずうずしているのは間違いないです。かといって、来場者が出展者とコミュニケーションしないと楽しめないわけではありません。会場を歩き回っていれば、何かしら動いているものが目に入るので、それを眺めているだけでも楽しいです。

そうやって見ていて、どうしても気になることがあれば、どんな些細な疑問でも出展者に聞いてみてください。どの出展者も丁寧に教えてくれるはずですから。

日本のメイカーフェアが10年以上も続いたワケ

――ここからは、もう少し日本におけるメイカーフェアの歴史を振り返りつつ、もう少し突っ込んだお話しを聴きたいと思います。日本でメイカーフェアのきっかけは、『Make:日本語版』の読者イベントとしてだったと伺いましたが、そこから10年以上も続いていることは驚くべきことです。そもそも編集者だった田村さんが、ここまでメイカーフェアに深く関わった理由はなんでしょうか?

[田村] アメリカでメイカーフェアが盛り上がっているというのは、英語版『Make:』のブログ記事などで知っていたので、個人的にも面白そうだなという期待はありました。だから日本語版の『Make:』関連書籍を出していくなかで、紙面に関するものをそれぞれ持ち寄って集まったら面白いんじゃないかと、素朴なサービス精神みたいなところが最初のきっかけでした。

もうひとつは、当事、書籍編集者としてこのまま本を作っているだけでは、この先、生き残れないんじゃないかと考えていました。電子書籍を手がける人は多かったんですが、イベントをやる人は余りいなかったので、こっちの方をやってみたら面白いことができるんじゃないかな、と考えていました。

――その後、コロナ後に世界的に海外旅行ブームになったり、ビジネスにおいてもユーザー体験が重視されるようになったりするなど、人々がより体験に重きを置くようになりました。結果的に、田村さんのイベントを手がけるという判断は、その後の流れに沿うものでしたね。

[田村] でも、イベントを運営することが、こんなに大変だと事前に知っていたら、やっていなかったと思います(笑)。

もちろん、苦労しているのは自分だけじゃなくて、ボランティアで手伝っていただいている方、協力会社の方など、多くの方にご協力いただいてメイカーフェアが成立しています。

それに、最初のMake: Tokyo Meetingの時から、スゴく雰囲気が良かったんですね。とにかく、出展している人も、来場者も、皆がすごく楽しそうだったんです。それで2回目を開催したら、1回目では来場者だった人が、今度は出展者として参加してくれた。

当時は年に2回の開催だったので、春に開催すると、秋の会には来場者が新たな出展者になってくれる。そういうよいサイクルが、始めからできていて、開催するごとに参加する人が増えていった。

それを見ていて、この分野が好きな人の役に立っている、社会にとって意味があるという実感があって、個人的に続けてきた理由になっています。

――メイカーフェアの出展申込みは毎年増えているそうですが、どんな人が出展しているんですか?

[田村] 今では幅広い方に参加いただいています。電子工作の愛好家から、いろいろな分野のものづくりを趣味にされている方、企業でエンジニアとして働いている方、工業系から情報系まで様々な分野の学生、アーティストや研究者など、属性としてはものすごくバラエティに富んでいます。

先ほども申し上げましたが、最近は学生の参加が増えてきたため、4年前から「Young Maker」いうゾーンを作って学生が出展しやすくしました。併せて「Young Maker Challenge」というコンテストをメイカーフェアのなかで開いています。学生の作品は、ユニークな視点のものが多くて、コンテストの審査会でも毎回、審査員の皆さんが本当に楽しそうに若手メイカーの作品について語っているんですね。

それに、ヤングメイカーとして出展した学生が、就職してからも社会人として出展してくるようになるなど、メイカーコミュニティの新陳代謝にも貢献できていると思っています。

意外に多い「エンジニアの企業内部活」、プロが趣味で作った作品も多数アリ

――確かに取材していても、近年は若い出展者がユニークな展示をしていると感じることがあります。以前、シンガポールや台湾のメイカーフェアも、若年層への教育目的としてのカラーが強いと聞いたことがありますが、日本では企業に所属されるエンジニアも多いですよね。

[田村] メイカーフェアは国ごとにカラーが違うという話はよく聞きます。例えば、アメリカや中国でハードウェアスタートアップが盛り上がって、メイカーフェアにも多く出展していた時期がありました。

そのため日本でも、スタートアップを後押ししないのか、と言われたことがあります。日本のメイカーフェアにもハードウェアスタートアップが出展したり、メイカーフェアへの参加がきっかけになって起業したりというケースはあります。

ただ、私自身がスタートアップのエコシステムに詳しくないこともあり、メイカーフェアとしてスタートアップを積極的に支援するということはしてきませんでした。

その一方で、メイカーフェアの参加者と話をしていると、実は会社でこういうことをしているんですと、名のある企業の名刺を出されることが多くなってきました。そのうち、企業の中にファブスペースを設置したり、企業のサークル活動の一環としてメイカーフェアに参加したりといったことも増えました。

そこで、企業で部活動的にメイカー活動をしている方を応援することが、日本のメイカーフェアの特色になるんじゃないかと考えて、「企業内の部活動」というカテゴリーを設けて、そうした企業でも参加しやすい形にしています。

――筆者もこれまで田村さんと一緒に、企業内部活的に活動するメイカーの取材をしたり、メイカーフェアでそうしたメイカーの方々とトークセッションを行ったりしてきましたが、こうした大手メーカーに所属する人達によるメイカー活動は日本特有のものなんですね。

[田村] 私の知る限りは、日本以外の国ではあまり聞きません。例えば、Kariya Micro Maker Faireは、デンソーの社内サークルの「D's Maker College」の方々が中心となって企画が立ち上がり、運営に関わっていただいています。

ちょっと脱線しますが、メイカーフェアのスポンサー企業も、そうした企業に所属しながら活動されているメイカーの方がきっかけになってスポンサードしていただくことが少なくありません。

先日も、とある日本を代表する大企業から初めてスポンサードの申し出があり、打合せに伺ったんです。初めて訪問する企業なので緊張していたんですが、出てきた担当者がメイカーフェアに何度も出展されている面識のある方だったので、とても話がスムーズに進みした。

――最近では、NHKの番組『魔改造の夜』でも、そうした大企業に所属するメイカーの方々が活躍する様子を見る事ができます。それもあってメイカーフェアにも『魔改造の夜』に関連した展示をする企業の出展が増えました。番組にも出演したことがある出展者から聞いたのですが、番組の開始当初はメイカーフェアで知り合ったメイカーのつながりをもとに、参加企業を探していたそうです。それもあって、メイカーフェアが『魔改造の夜』の出演者の同窓会代わりにもなっているそうです。

[田村] はい、一昨年から昨年にかけては、本当に『魔改造の夜』に関連した展示が多かったですね。これまでメイカーフェアを知らなかったという大企業の方が、『魔改造の夜』で一緒になった他の企業から声を掛けられて、メイカーフェアに参加するということもよく聞きます。

日本のメイカーフェアの展示は、アメリカに比べると小さな作品が多いのですが、『魔改造の夜』関連の展示は、テレビ番組らしく大きかったり、エクストリームな動きをしたりと、花があるので、今までとは違うカラーを持ち込んでいただいて、運営側としてもありがたいです。

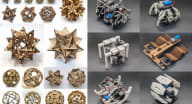

企業とは関係なくても、時折、驚く様な展示を個人が作るのが日本のメイカーフェアのもうひとつの特徴でもあります。例えば、2019年には物理学の研究に用いられる「粒子加速器」を自宅で手作りしたり、2022年には体内を透視できる医療装置の「MRI」を8年掛けて自作したりしたことがありました。

さらに発展するメイカーフェア、「ぜひ会場で楽しんでほしい」

――最後にメイカーフェアの今後について聞かせてください。2019年には、サンフランシスコのMaker Faire Bay Areaを主催しメイカーフェアのブランドライセンスを管理するMaker Madiaが事業停止したことで、メイカーフェアの存続事態を危ぶむ声がありましたが、それを乗り越えてMaker Faire Bay Areaは復活しました。日本では今年から主催がインプレスに移管しましたが、これによってメイカーフェアの今後はどうなるのでしょうか?

[田村] 過去のアメリカおよび日本での関係各社の経営的な判断については、私からは詳細はお伝えできません。ただ、日本を含めた世界中のメイカーフェアはコロナ禍によって休止に追い込まれたものの、最近、再び活動が活発になってきました。

日本については、インプレスがライセンスを取得したことでMaker Faireという看板のもとでイベントが継続するだけでなく、私自身がインプレスに移籍したことで参加者を含めたコミュニティとのつながりが継続して、イベントの中身も継続した形で開催することができるようになりました。

インプレスは、出版だけでなく、様々なメディアやイベント事業など多くのビジネスを行っている企業です。そうした多様なリソースを活用し、様々な部署に協力いただくことでシナジーを生み出し、メイカーフェアを継続し、さらに発展させられると考えています。

すでに今年は昨年以上のスポンサー企業に恵まれており、シナジー効果が生まれつつあります。来年以降、より発展していくように頑張りますので、ぜひ、皆さんMaker Faire Tokyo 2025の会場にいらっしゃり、楽しんでいってください。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)