Blender ウォッチング

無料3DCG統合環境「Blender 4.5」は使い勝手が大幅向上 ~ストレスフリーな作業が可能

『なぜ今までこうじゃなかったのか』という改善多数

2025年8月5日 06:55

本連載では、無料の高機能3Dモデリングツール「Blender」の使い方や関連情報を幅広くお伝えします。

7月15日(中央ヨーロッパ夏時間)、「Blender 4.5 LTS」が公式リリースされました。

本リリースは、4.x最後のLTS(長期サポート)リリースであり、特にインターフェイスには多くの変更が行われています。

今回はユーザーインターフェイスの新機能や改善についていくつかご紹介したいと思います。v4.4でもユーザビリティの改善は行われていましたが、このリリースではさらに上回る数の改善があります。その中でいくつか抜粋してご紹介しましょう。

編集モード関連

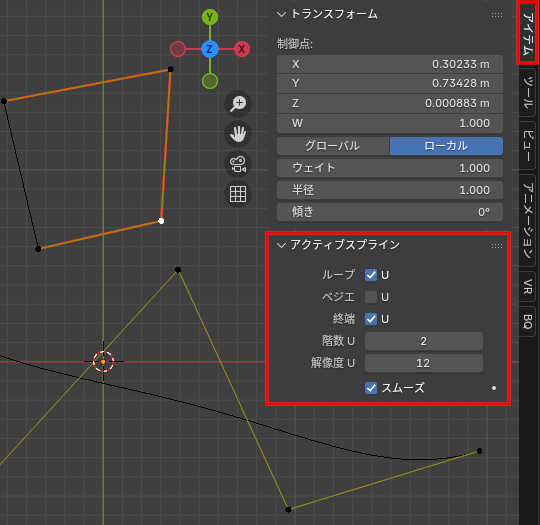

カーブの一部パネルがサイドバーに移動

カーブオブジェクトの[アクティブスプライン]パネルが、[オブジェクトデータ]プロパティから、3Dビューポートのサイドバーの[アイテム]タブに移動しました([編集モード]中のみ表示)。

v4.5では『なぜ今までこうじゃなかったのか』という改善が多く、これもその1つです。従来は多数のパネルが1つのタブにつめこまれており、探すのが面倒でした。

そういうわけで個人的には便利になりましたが、以前のチュートリアルで学習している方は注意が必要になるかもしれません。

同様に[ヘアーカーブ]オブジェクトと[グリースペンシル]オブジェクトでも[トランスフォーム]パネルに選択部分の「位置」(複数選択時は「中点の位置」)が表示されるようになりました。

オブジェクト関連

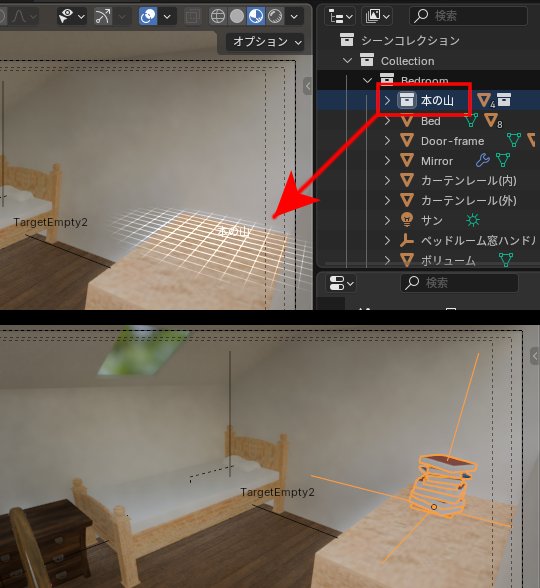

コレクションインスタンスの面やグリッドへのスナップ

v4.4ではアセットブラウザーから3Dビューポートへのドラッグ&ドロップ時に面やグリッドにスナップできるようになりましたが、アウトライナー内のコレクションのドラッグ時も同様に可能になりました。

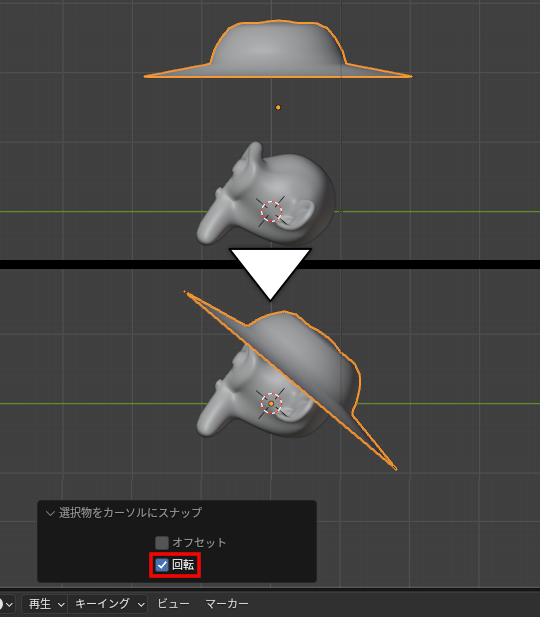

3Dカーソルの回転にスナップが対応

従来でも3Dカーソルを回転し、新規オブジェクトを3Dカーソルの回転に合わせて追加できていましたが、3Dカーソルへのスナップ([Shift]+[S]後に[選択→カーソル])では機能していませんでした。

それが実行後の[最後の操作を調整]パネルに追加された[回転]チェックボックスで可能になりました。

アセット・ファイル関連

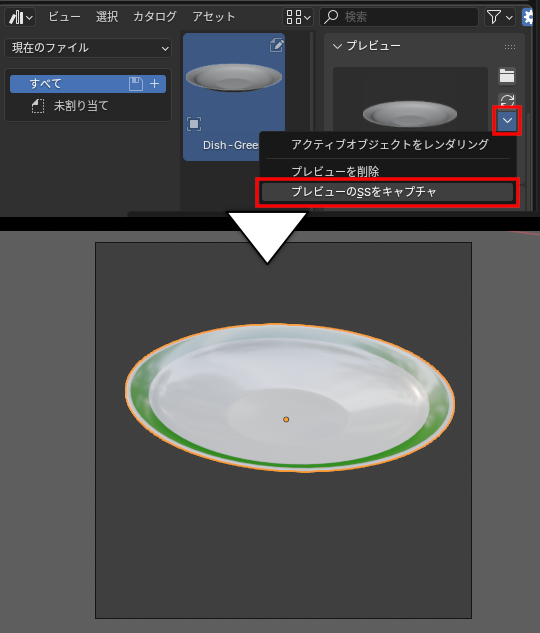

アセットのプレビュー生成

オブジェクトやコレクションのアセット生成時、通常は[ソリッドシェーディングモード]でサムネイルが自動生成されますが、これを3Dビューポートのスクリーンショットに置き換えできます。アセットブラウザーでアセットを選択し、サイドバー([N]キー)内にあるサムネイル横のドロップダウン[v]から[プレビューのSSをキャプチャ]を実行し、3Dビューポートをマウスで範囲を指定すればOKです。

なお、対象のアセットのあるblendファイル内でのみ有効で、スクリーンショットは同じファイルにパック(添付)されます。

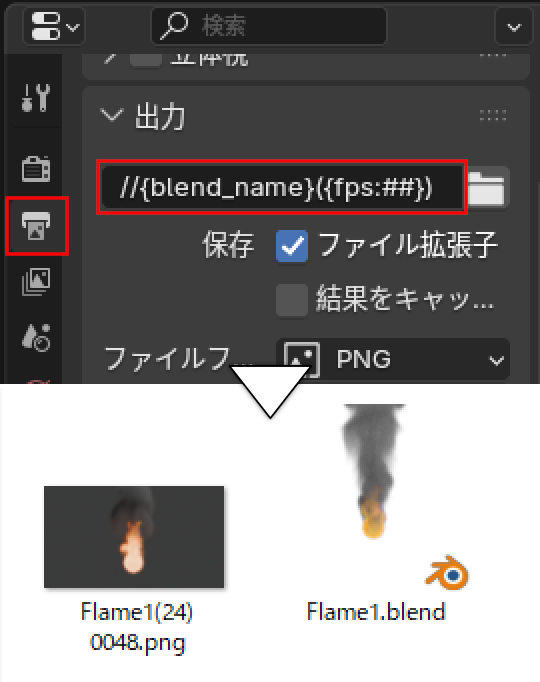

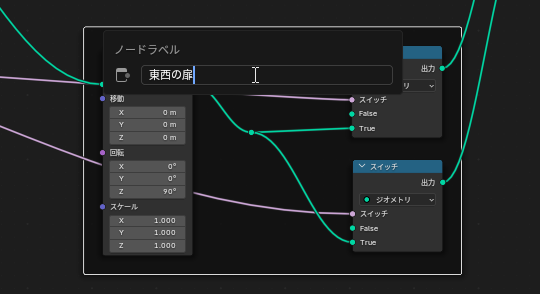

パステンプレート

パスを表す文字列内で「{blend_name}」(現在のblendファイル名)や「{resolution_x}」(レンダリングした画像の横幅)のような文字列を入れると、実際の読み書き時に適切な名前に置き換えられるようになりました。

また、Python式によるフォーマッティングにも対応しており、例えば、プロパティエディターの[出力]タブのパス名を「//run_{fps:##}」にして、[FPS]を「30」に設定している場合「run_30_フレーム番号.png」というファイル名で画像出力します(PNGで連番出力の場合)。コンポジターやジオメトリノードの[ファイル出力]ノードにも利用可能です。

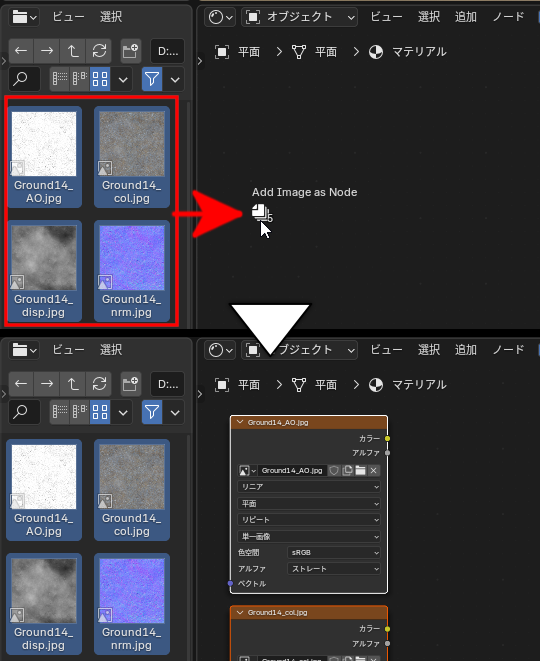

複数ファイルの同時ドラッグ&ドロップ

ファイルブラウザーから複数のファイルをドラッグ&ドロップできるようになりました。「カラーマップ」と「ノーマルマップ」など、各成分の複数のテクスチャ画像がある場合に便利です。

ノード関連

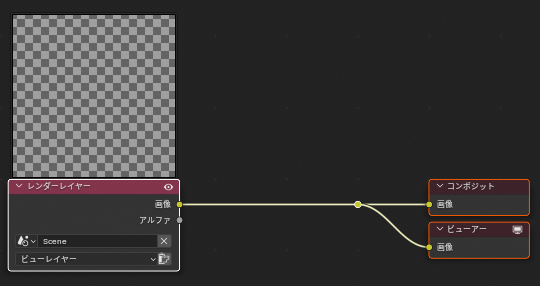

コンポジターの新規ノードツリーにプレビューノード追加

コンポジターで新規ノードツリーを作成すると、デフォルトで[ビューアー]ノードが付いてくるようになりました。これもなぜなかったのか不思議です。

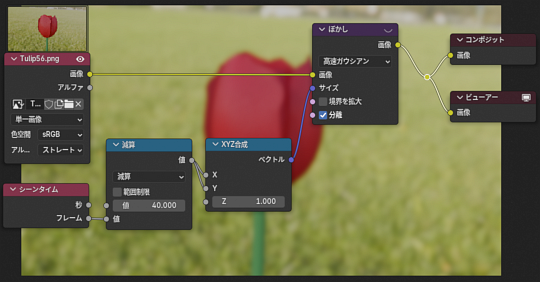

コンポジターの多数のノードのパラメーターがソケット化

シェーダーノードやジオメトリノードのように、コンポジターの多数のノードのパラメーターもソケット化されました。

例えば、フレーム番号によるパラメーター計算や、本リリースで追加された[画像情報]ノードから画像の「解像度」を取得してエフェクトの振り分けを行うことができます。

終わりに

まだまだ他にも多数ありますが、長くなりましたので、今回はここまでです。

気になる方は、リリースノート日本語版のインターフェスのページをご覧ください。

次回は「Blender 4.5」のモデリングやジオメトリノードなどの変更や改善についてご紹介していく予定です。

ではまた。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)