やじうまの杜

時代小説のお供に? 江戸時代に関する空間的データセットが大公開

プロ野球選手名鑑の大名版「武鑑」、江戸時代のGoogle マップ「江戸マップ」とも連携

2025年10月9日 15:59

「やじうまの杜」では、ニュース・レビューにこだわらない幅広い話題をお伝えします。

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)が、 江戸時代に関する空間的データセット を公開したのだそうです。「藩IDデータセット」、「幕末期近世村データセット」、「江戸近世村統合データセット」、「国・地域IDデータセット」などが提供され、同センターのアプリケーション「武鑑全集」や「江戸マップ」で閲覧できるようになったとのこと。

ちょっとこれではピンとこないと思うので、一例として加賀藩(前田家)について調べてみましょう。「幕末期近世村領域データセット」のWebサイトを開くと、4番目に「加賀藩」があるのでそれをクリックします。

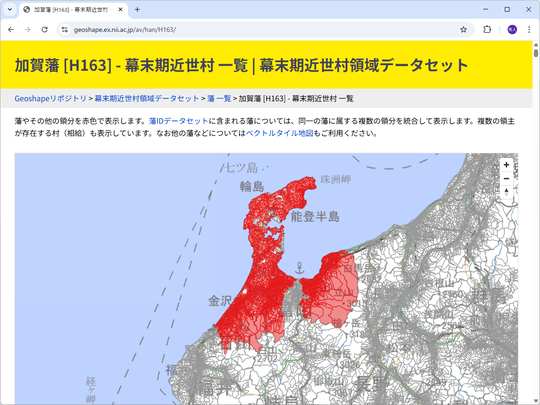

すると、地図で加賀藩の領域がマッピングされます。

よく見ると、加賀・能登の領域でもところどころ白い部分があったり(勝山(越前)藩などがあるようですね)、富山県あたりで分断されていたり、琵琶湖北岸に飛び地があったりするのがわかります。「藩」ってかならずしも地続きだったわけではないのですね。

藩IDと幕末期近世村データセットを組み合わせると、藩の領分を可視化できます。

— Center for Open Data in the Humanities (CODH) (@rois_codh)September 24, 2025

「藩」というと、まとまった領域というイメージがあります。しかし、幕領、加賀藩、尾張藩、熊本藩の例を見ればわかるように、実際の境界はかなり複雑で、飛び地もあることがわかります。https://t.co/EfghLRmNkupic.twitter.com/CFb163t9fl

次は一つページを戻って(幕末期近世村領域データセット)、加賀藩の「藩ID」である「H163」のリンクをクリックしてみましょう。

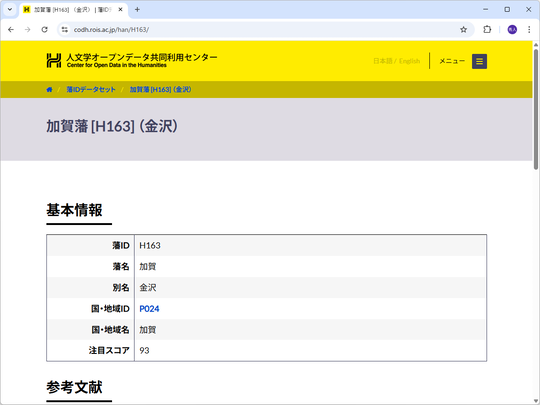

すると、「藩IDデータセット」の加賀藩のページへアクセスできます。

この「藩ID」は、江戸(明治)時代の408藩に識別子(ID)を付与してあるとのこと。同じ名前でも内情は異なるので、違う藩として区別すべきといった場合の識別に用いるようです。

「藩IDデータセット」を公開しました。

— Center for Open Data in the Humanities (CODH) (@rois_codh)September 24, 2025

江戸時代の「藩」は歴史でも習いますが、その名称とリストが資料ごとに異なるという問題がありました。

そこで、IDと名称を定めた408藩のデータセットを構築し、歴史情報の統合に活用することを目指します。https://t.co/cpYkLWYCNkpic.twitter.com/5orynUjStZ

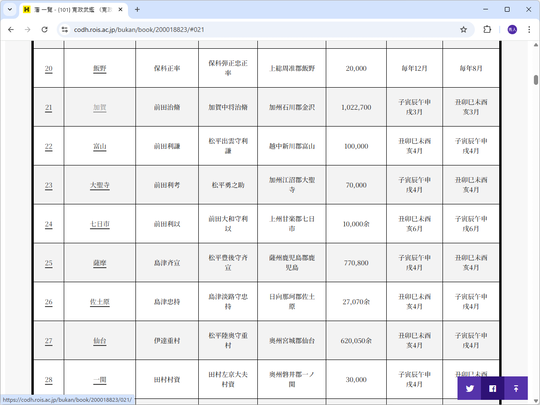

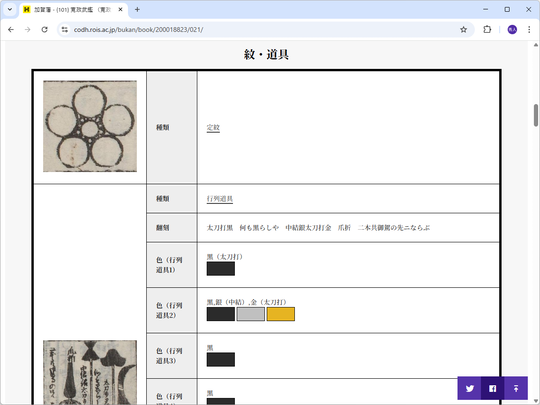

さらに、関連サイトのセクションでは「寛政武鑑」「安政武鑑」などにアクセスできます。

「武鑑」というのは、要するにプロ野球の選手名鑑の大名バージョンみたいなもので、殿様の氏名や藩の石高、役職の俸給、家紋などが記されています。

原本は「21」という加賀藩のIDをクリックすれば閲覧可能。「加賀」のリンクをクリックすれば、もう少し整理された情報にアクセスできます。殿様の名前や居城地、石高、参勤交代の日時、江戸屋敷の場所などはもちろん、大名行列に用いる道具や定紋なんかも記載されているのは面白いですね。みんな武鑑を片手に大名行列を見物していたのでしょうか。

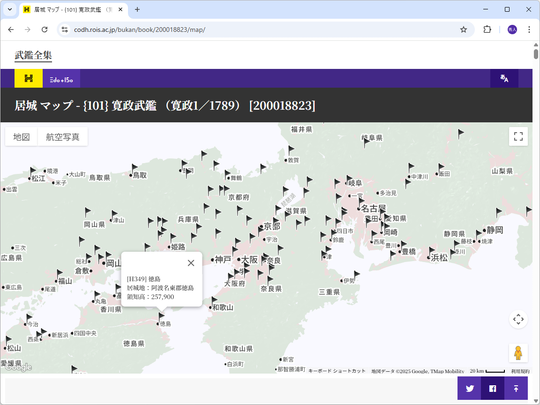

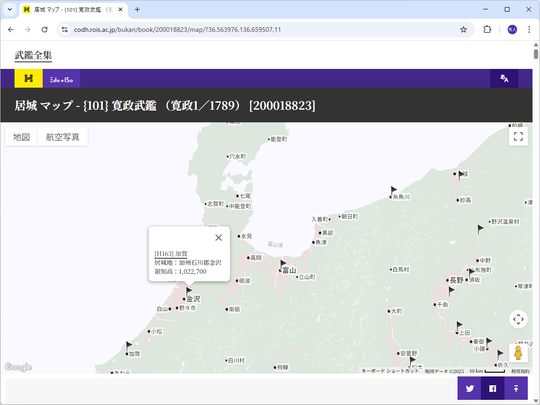

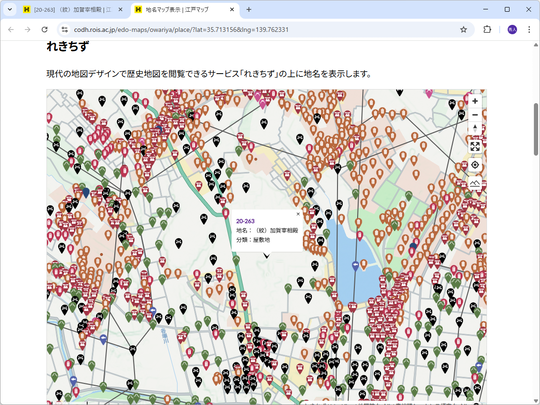

そのほかにも、居城の位置を「Google マップ」で閲覧したり、歴史上の地図を「Google マップ」風に閲覧できる「れきちず」の上で確認したりもできます。江戸時代にもっと詳しくなりたい方はぜひあちこち覗いてみてください。時代小説を楽しむときのお供にもよさそうですね。

先ほど公開をアナウンスした「幕末期近世村データセット」の元データはこちらです。

— Center for Open Data in the Humanities (CODH) (@rois_codh)September 24, 2025

長年かけて構築した超力作データを、オープンデータとして公開して下さった、@yaoyue00085856さまに改めてお礼申し上げます。https://t.co/YVE0RVx1ff

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)