石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』

「Steam」がOSやハードをも支配する。「Steam Machine」で幕を開ける垂直統合戦略

PCと家庭用ゲーム機の垣根を超える、巨大ゲームプラットフォームになる未来

2025年11月20日 16:31

「Steam Machine」が発売される意味

先日、PCゲーム配信ストアの「Steam」を運営するValveが、独自のハードウェア製品を発表した。小型ゲーミングPCの「Steam Machine」と、ゲームパッド「Steam Controller」、VRヘッドセット「Steam Frame」の3つだ。いずれも2026年初頭に発売予定とされている。

「Steam」は以前から、ポータブルゲーミングPC「Steam Deck」を始め、ゲームパッドやVRヘッドセットなど、多彩なハードウェアを展開している。その中においても、「Steam Machine」の発表は、ゲーム業界に大きな影響を与える可能性がある。

「Steam Machine」が単なるゲーミングPCではない理由を説明しよう。

性能はエントリークラスの小型ゲーミングPC

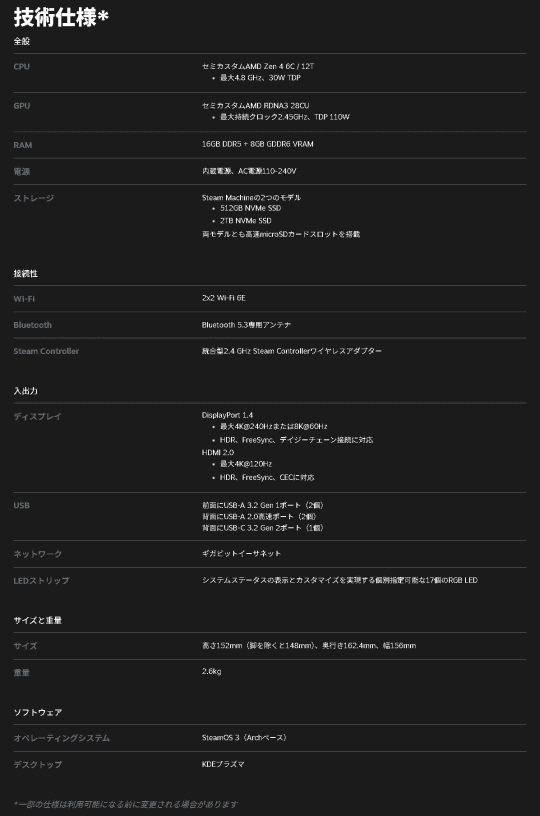

まずは「Steam Machine」の概要を知っておこう。CPUはAMDのZen 4 6C/12T、最大4.8GHzでTDPは30W。Ryzen 5 7000番台のモバイル版のようなものだ。メインメモリは16GB。

GPUはAMD RDNA3 28CU(コンピュートユニット)で、最大持続クロックは2.45GHz、TDPは110W。VRAMは8GBのGDDR6と書かれており、CPU内蔵のGPUではなく、外付けの独立したGPUと判断できる。デスクトップ向けの製品だとRadeon RX 7600が32CUなので、これより少し落ちるくらいの性能と見られる。

ストレージは512GBまたは2TBの2モデルを用意。ネットワークはGigabit EthernetとWi-Fi 6Eを備える。映像出力はDisplayPort 1.4とHDMI 2.0だが、HDMIでも最大4K/120Hzの出力が可能としている。

本体サイズは152×162.4×156mmと立方体に近い形状で、手のひらに乗せられそうなサイズだ。重さは2.6kg。

OSはWindowsではなく、SteamOS 3を搭載する。「Steam Deck」にも採用されている、Arch LinuxベースのOSだ。

このスペックから想像するに、最新のポータブルゲーミングPCに比べると、GPUがリッチな分、3Dゲームのパフォーマンスは大きく上回りそうだ。ただ、デスクトップゲーミングPCとしては、CPU、GPUとも型落ちで、スペックはせいぜいエントリークラスとなる。

価格はまだ未発表。コンパクトサイズで、内部パーツやOSがどれも独自であることから、なかなか価格が読みづらい。筆者はPlayStation 5 Proと並ぶ12万円くらいではないかと想像している。ただ「Steam Deck」でポータブルゲーミングPCの扉を開いた「Steam」ならば、もっと戦略的な価格を設定してきてもおかしくない。

「Steam」の全てのゲームが遊べるという宣言

スペックも興味深いが、製品説明に書かれた一文が面白い。『皆さんのお気に入りのAAAタイトルを含むSteamライブラリの全ゲームをプレイするパワーを備えています』と書かれている。基本的に「Steam」の全ゲームを遊べるよ、と言っているのだ。これを「Steam」自身が言うことに、大きな意味があると筆者は感じている。

「Steam Machine」が発売されることで何が起こりうるのか、「Steam」は何をしようとしているのかを考えてみよう。その際に1つ注目しておきたいのが、合わせて発表されたゲームパッド「Steam Controller」だ。

見た目はちょっと変わったゲームパッドだが、マグネットで繋がって充電もできるギミックは便利そうだし、耐久性の高いTMRセンサーを採用したアナログスティックも良さそうだ。既存の「Steam」ユーザーが使って、満足感が高そうな製品だと思う。

さらに2つのトラックパッドと、4つの背面ボタンを搭載しているのが特徴。トラックパッドと背面ボタンは「Steam Deck」にも採用されており、インターフェイスを統一する意図があるのは明らかだ。

この意味するところは何か。『「Steam」でゲームを出すなら、「Steam Controller」のインターフェイスを標準として開発していいですよ』という開発者へのメッセージだ。現在のPCゲームでは、Xbox用ゲームパッドがデファクトスタンダードとして扱われているが、「Steam Controller」がそこに割って入る。

「Steam」は既にPCゲーム配信プラットフォームとして覇権を得ている状態だ。その「Steam」が、お墨付きのPCとゲームパッドを出してくる。そしておそらく、価格も比較的安価に設定されるだろう。

すると、PCゲームをやるなら「Steam Machine」と「Steam Controller」を買っておけば間違いない、というメッセージ性が出てくる。これが「Steam」の考える大きな戦略に違いない。

ハードとOSも自前で用意する「Steam」の戦略

最近のゲームはマルチプラットフォーム展開が進み、Switch、PlayStation、Xboxの家庭用ゲーム機と、「Steam」でのPC版が同時に発売されることがとても多くなった。ユーザーとしては複数のハードを持つ必要がなく、1つあればほとんどのゲームをプレイできる。

ただし、家庭用ゲーム機には制約もある。次世代ハードウェアへの更新が今や5年以上と長期スパンになり、最新ゲームの要求スペックに追いつけなくなっていく。進化するソフトウェアに、常に追従できるのはPCだけだ。

また家庭用ゲームのプラットフォームでは、倫理的制約が課されることも多い。その点でPCは最も自由だ。つまり「Steam」を使うことは、現状で最も多くのゲームをプレイできる環境を得ることになる。最近は「Steam」における審査が厳しくなったという話題もあるが、その話は今回は横に置いておくとして……。

ハードウェアを1つ買えばプレイ環境が整う家庭用ゲーム機に対し、PCは選択肢が無数にあるのがデメリットにもなる。『このゲームを遊ぶために、どんなPCが必要になるのか?』は、注目の新作が出るたび話題になる。

最近だと「モンスターハンターワイルズ」の時の買い替え需要がすごかったが、PCをあれこれ探すよりPS5を買う方が手っ取り早い、と判断をした人も多いと思う。環境を整える際のわかりやすさは、家庭用ゲーム機の大きなアドバンテージだ。

そこに現れるのが「Steam Machine」。『これを買えば「Steam」の最新ゲームも全て遊べますよ』と宣言している。PCのスペックがどうとか、どのメーカーのどの製品がいいとか、もう考える必要はない。黙って「Steam Machine」を買えばいいのである。これだけで、家庭用ゲーム機のアドバンテージが消える。

PCに詳しい方は『そんなわけない。スペック不足で遊べないゲームはあるはずだし、今後いずれ出る』と言うだろう。それはそのとおりなのだが、そうならないようにする力がゲーム開発者に働く。「Steam」で出すからには「Steam Machine」で動くようにしておくべきだ、と考えるからだ。

「Steam Machine」がそれなりの存在感を示し始めれば、これで動かせないゲームは「Steam」における売上に響く。ユーザーから『「Steam Machine」で動かないゲームを「Steam」で出すな』というネガティブな評価を付けられる可能性すらある。あるいは、家庭用ゲーム機の次世代機のように、「Steam Machine 2」向けのゲームが出てくる可能性もある。

今後、「Steam」はハードウェアとソフトウェアをフルにカバーする、家庭用ゲーム機に並ぶ新たなプラットフォームに成長する。PCゲーム配信ストアとしてだけではなく、PlayStationやSwitchに並び、誰もが知る「Steam」プラットフォームとして存在感を発揮していく。

……というのが「Steam」を運営するValveの戦略であろうと思われる。実際、ここまでうまくいくかどうかはわからないし、現状のWindows PCに対する「Steam」のサポートを捨てるわけでもないだろう。ただ、Valveにそういう狙いがあるのは明らかだ。

「Steam」はソフトウェアとハードウェアを全て含んだプラットフォームとして成長し、PCゲーム業界の完全な覇権を取りに行く。もはやマイクロソフトのWindowsを必要とせず、Xboxの戦略に真っ向から勝負を挑む。「Steam Machine」はそういう動きの第一歩なのではないかと思うし、昨今のXbox事業が何かと慌ただしく動いているのも関係があるかもしれない。

Valveはハードウェアからソフトウェアまで自社だけで完結させ、PS5やXboxのような据え置き機の「Steam Machine」と、Switchのような携帯機の「Steam Deck」の両方を持つプラットフォームになる。PCゲーム業界だけでなく、ゲーム業界全てが「Steam」に席巻されていた……という未来も絶対ないとは言い切れない。

ゲーム業界が「Steam」一強となる可能性は低いとは思うが、今後も続くであろう「Steam Machine」シリーズによって、「Steam」の存在感がPlayStationやSwitchに並ぶことは十分あり得る。逆に「Steam」で全てのゲームが遊べるという宣言が単に行き過ぎたセールストークだった可能性もある。たとえマシンパワーは十分備えていても、互換レイヤーの「Proton」で完全な動作保証ができるのかは怪しい。

果たしてどうなるのか、10年後にこの記事を読み返す時を楽しみにしたい。

1977年生まれ、滋賀県出身

ゲーム専門誌『GAME Watch』(インプレス)の記者を経てフリージャーナリスト。ゲーム等のエンターテイメントと、PC・スマホ・ネットワーク等のIT系にまたがる分野を中心に幅広く執筆中。1990年代からのオンラインゲーマー。窓の杜では連載『初月100円! オススメGame Pass作品』、『週末ゲーム』などを執筆。

・著者Webサイト:https://ougi.net/

PCゲームに関する話題を、窓の杜らしくソフトウェアと絡め、コラム形式でお届けする連載「石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』」。PCゲームファンはもちろん、普段ゲームを遊ばない方も歓迎の気楽な読み物です。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)