特集・集中企画

AIプロダクトの開発で大事なのは「あえて作らない」こと ~人が仕事を任せられるAIエージェント「アポドリ」に学ぶ開発哲学

AIはエンジニアの新たな武器なのか、Algomatic アポドリ開発責任者に訊く

2025年12月11日 09:00

生成AI技術を軸とするスタートアップスタジオ、株式会社Algomaticは、法人向け生成AI活用プラットフォーム「シゴラクAI」をはじめ、多彩なAIプロダクトを次々と市場に投入している。その中で、営業領域の課題解決を目指す社内カンパニーであるネオセールスカンパニーが開発するのが、営業AIエージェント「アポドリ」だ。

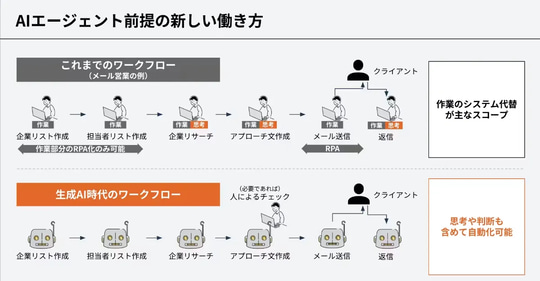

「アポドリ」は、企業のリストをもとに、アプローチ先の調査、個社に最適化された文章の作成、そしてアポイントの獲得までを自律的に実行するのが特徴だ。

単なる効率化ツールではない、人が“仕事を任せられる”AIエージェントは、いかにして生まれたのか。開発の背景や不確実性の高いAIプロダクトにおける開発スタイルなどについて、同社ネオセールスカンパニー アポドリ事業 CPO兼CTOの菊池琢弥氏に伺った。

株式会社Algomatic ネオセールスカンパニー アポドリ事業 CPO兼CTO

電気通信大学在学中から、セキュリティソリューションを手がけるスタートアップでソフトウェアエンジニアとしてのキャリアをスタート。以降、複数のスタートアップで経験を重ね、FinTech系スタートアップにてVPoEを務める。その後、飲食店向けSaaSプロダクトを展開するShowcase Gigでは、VPoTとして技術統括および開発組織の運営をリード。2023年8月よりAlgomaticに参画し、営業AIエージェント「アポドリ」のCPO兼CTOとしてプロダクトと技術の両面から事業成長を牽引している。

泥臭い現場から生まれた、血の通ったAIプロダクト

開発当初、営業領域でプロダクトを作るとは決めたものの、エンジニアである菊池氏をはじめ、チームには現場のリアルな知見が不足していた。そこで、営業という業務の中で何が大変で、どこに課題があるのかを自ら体験するために、AIをフル活用した営業代行サービスを手探りで開始した。

実際にビジネスとして営業代行を回し始めてみると、想像以上に多くの単純作業が存在することに気づいた。営業担当というと、人間相手に話しているイメージがあるが、現場ではリストにある企業の問い合わせ先を、何時間もかけてひたすら探し続けるような地道な作業が日常的に発生していたという。

同時に、菊池氏はたった1通の営業メールが持つ“重み”も痛感したと語る。顧客の看板を背負って送るメールである以上、宛名の誤りや文脈のズレがあれば即座に信頼を損ない、大きな機会損失につながる。こうした経験から、単純作業の自動化と、失敗が許されない品質担保という、相反するように見える要求を高いレベルで両立させることこそ、現場で切実に求められていると理解した。

AIエージェントとは「人が仕事を任せられるもの」

地道な改善を続け、AIによる営業アプローチで着実に成果を上げていくと、次第に「AIが本当にアポを取ってくれるらしい」という口コミが広がっていった。実績とともに案件も増加。半年間にわたる泥臭い実践のプロセスを経て、顧客の切実な課題と、その課題に対してAIが発揮できる価値が明確になってきた。

「お客様は明確にアウトバウンドの営業で困っていて、そこでAIを使うことで効率的にアポが取れることがわかってきました。そこで、この仕組みを『アポドリ』という一つのプロダクトへと昇華しました」(菊池氏)

菊池氏は、AIエージェントを「人が仕事を任せられるもの」と定義する。従来のツールが人の作業を部分的に「楽にする」存在だったのに対し、AIエージェントは、まるで気の利く部下に「このリストからアポを取ってきて」と、業務を丸ごと委ねられるような存在であるべきだという。その実現に不可欠なのが信頼性だ。任せたタスクの成果を人間が逐一チェックし、細かく修正しなければならないようでは、それは依然として「人間がやっている仕事」でしかないと菊池氏は強調する。

1,001通目のミスを見逃さない、AIと人間の協業が生む信頼性

「アポドリ」は企業リストを受け取ると、まずアプローチ先となり得る企業の問い合わせ経路を洗い出し、加えてその社内において対象商材のアプローチ先として適切な人物を特定するところから着手する。企業の組織構造や役割分担を踏まえながら、最も成果につながりやすいルートを導き出すのが特徴だ。

次に、企業のプレスリリースやIR情報を読み込み、事業状況や成長戦略を把握した上で、「中期経営計画で掲げられている御社のこの取り組みに、我々の製品がお役に立てると考え、ご連絡しました」といった、一社ごとの背景に寄り添った1to1の文章を生成する。さらに、その後の定期的なアプローチでも、文脈や角度を変えた複数のメッセージを粘り強く送り続けるのだ。この一気通貫したプロセスこそが「アポドリ」と単なる自動化ツールとの差別化ポイントとなっている。

「人がチェックすることには意味があります」

当然ながら、AIが生成する文章の品質を安定的に担保するのは簡単なことではない。

そこで重要になるのが「人間の目」を組み込んだ確認プロセスだ。生成された文章に対して、あえて人間がチェックするフローを設けることで、AIの失敗パターンを体系的に学び、改善のサイクルを高速に回すことができる。

ただし、すべてを人力で精査するのは非現実的だ。そこで「アポドリ」では、AI自身がアウトプットを「ほぼ問題ない」「少し怪しい」「明確にNG」の3つに分類する仕組みを導入。人間は「少し怪しい」部分の確認だけに集中できるようになり、作業負荷が大きく軽減される。AIと人間が役割を分担しながら協調することで、システム全体としての信頼性を引き上げる構造をつくり上げたのだ。

「人がチェックすることには意味があります。AIで生成していると1,000通は大丈夫でも、1,001通目だけミスが出ることがあります。そこで、間違いのパターンを集めながら運用を回し、その結果を再度AIに反映させてクオリティを上げていきます。そうしていくと、最終的には『人間がチェックするよりもAIの方が品質が高い』という状態に到達します」(菊池氏)

血と汗とAIの結晶である「アポドリ」は、すでにさまざまな企業で成果を上げ始めている。

例えば、中小企業向けに広告商材を販売している企業が大企業への展開を図る戦略へと舵を切ったケース。大企業向けの営業では、アカウントベースドマーケティング(ABM)という高度なアプローチが求められ、中小企業向けとは勝手がまるで違う。そこで「アポドリ」を導入したところ、個社ごとに最適化されたアプローチが可能になり、月次受注率は他外部チャンネルと比較して約3倍に向上したという。

不確実性の時代を勝ち抜く「作らない」開発スタイル

AIプロダクトの開発は、従来のソフトウェア開発とは根本的に異なる難しさがある、と菊池氏は語る。それは「できるかどうかわからない問題」と向き合わなければならないことだ。

従来のシステム開発であれば、機能を実現すること自体は可能だとわかっている。仕様を詰めれば、多くの場合は必ず実装にたどり着く。しかし、「AIでアポが取れるサービスを作れるか」と問われれば、その答えは「わからない」から始めるしかない。この不確実性の高い領域で戦い抜くため、「アポドリ」では「あえて作らない」という開発スタイルを貫いたという。

「本当に必要になるまでは作らない。『これさえあれば最低限なんとかなる』というところしか作らないのです。そこを本気で作り込むことが、すごく大事だと思っています」(菊池氏)

「人間が最後の砦になる」という思想

開発の初期段階で、チームが注力したのは、企業情報を読み込んで質の高い文章を生成する、AIのコア機能そのもの。一方で、情報収集から文章生成、そしてフォーム送信までの一連のプロセスをつなぐパイプラインは、あえて自動化しなかった。

収集したデータをスプレッドシートに貼り付け、それを次の工程のインプットとして手動で渡し、最後は人間がメッセージを送信する。一見すると、非効率にも思えるこのプロセスが、実は柔軟な改善を可能にした。もし開発初期にパイプラインを完全に組み上げてしまえば、途中に新たな工程を追加したり、複雑な条件分岐を挟んだりする変更が、心理的にも技術的にも重くなってしまう。

菊池氏が掲げる「人間が最後の砦になる」という思想は、品質の担保だけでなく、開発プロセスそのものの変革にもつながっている。今ではエンジニアがコーディングにAIアシスタントを積極的に使うのはもちろん、プロダクトマネージャーがAIを駆使して、動作するレベルのプロトタイプを自ら作り、エンジニアへ仕様を伝えるようになった。チーム全体がAIという武器を手にすることで、不確実性の高い課題に素早く挑戦できる体制を築いている。

もちろん、どんなAIモデルを利用するかについても、開発チームで徹底的に研究している。文章表現の豊かさを重視する場合はAnthropicの「Claude」、ファクトチェックや整合性の確認にはGoogleの「Gemini」、システムに組み込むためのJSON Schemaなどの構造化出力が必要な場面ではOpenAIの「ChatGPT」が向いているとのこと。開発の進行にあわせて、タスクごとに最も精度の出るAIモデルを適切に使い分ける体制を独自に築いているというわけだ。

「開発当初は、悪い文章が出ないように、人のチェックで減点しないようにするという精度の高め方をしていました。それが今では、成果が安定して出るようになり、AIも変なことを言わなくなってきました。そこで最近は、より良い文章を生み出すという攻めの改善に取り組んでいます。これは1年前ではできなかったことで、GPT-5のようなハイエンドモデルの登場によって、より魅力的な文章が生成できるようになったのです」(菊池氏)

AIはエンジニアの新たな武器、大切なのは「信頼性」

そして言うまでもなく、「アポドリ」の開発においてもAIはフル活用されている。菊池氏自身がコードを書く際には、OpenAIのコーディングエージェント「Codex」を当たり前のように利用しているそう。

「エンジニア界隈では、今や誰もがコーディングエージェントを使っています。使っていて当然で、使わないのは怠慢だという雰囲気すらありますね。ただ、この領域は本当に日進月歩で、絶対的にこれが一番という製品があるわけではありません。自分に合ったツールを選べばよいと思います」(菊池氏)

「コーディングエージェントへの指示の仕方はみんな違います」

エンジニアは基本的に個々で作業する時間が長い。そのため、「自分はコーディングエージェントをうまく使いこなせていないのではないか」と不安を抱く人も多いという。そこで菊池氏は、あえて複数名でAI開発に取り組む「モブバイブコーディング」にチャレンジしたと語る。複数のエンジニアが同じ画面を見ながら作業する「モブプログラミング」をAI開発に応用した形だ。

「AIにじっくり考えさせてから指示する人、自分で方針を固めてから指示する人など、コーディングエージェントへの指示の仕方はみんな違います。まだ何が最適解なのかはわかりませんが、現時点でも人とAIとの付き合い方が個々でまったく異なるのはとても面白いですね」(菊池氏)

同社では、AIを活用するのはエンジニアだけではない。

先述の通り、プロダクトマネージャーが作成していたPRD(プロダクト要求仕様書)を作らず、AIを使って「動くプロトタイプ」を自ら作成するようになったという。バイブコーディングで作成したプロトタイプを会議に持ち込み、実際の画面を動かしながら仕様を共有する。これにより、ドキュメントでは見落としがちな細部のニュアンスも、実際に触れるものがあれば説明不要で伝わる。結果として開発スピードも大きく向上したとのこと。

「チャットボットのような受動的なAIから脱却すべき」

今後のAIトレンドとして、菊池氏が特に注目しているのが「AIエージェントのセキュリティ」だ。企業の機密情報にアクセスし、自律的に動作するAIが一般化する未来を見据えると、「どの情報にアクセスしてよいのか」「どこまで実行できるのか」といった権限管理の精度が極めて重要になる。「アポドリ」のようなAIエージェントサービスが進化していく上でも、避けては通れないテーマだ。

また、個人でAIアプリを開発するエンジニアに向けては「チャットボットのような受動的なAIから脱却すべき」とアドバイスをしてくれた。AIの真価は、人間の指示を待つのではなく、ユーザーの意図を読み取り、先回りして動き、タスクを自律的に完遂することにこそある。その上で、アウトプットの「信頼性」を担保することが、AIプロダクトの価値を決める、と強調する。

「生成AIの登場により、ソフトウェアで解ける領域が劇的に広がりました。AIはエンジニアの新しい武器です。しかも今は、まだみんなが使い方を試行錯誤をしているタイミングで、ある種のボーナスタイムのような、とても面白い時期だと思っています」(菊池氏)

営業現場のリアルな課題と向き合いながら、AIと人間が協調する仕組みをつくり上げてきた「アポドリ」。その背景には「あえて作らない」開発哲学と、「仕事を任せられる」AIへの徹底したこだわりが印象的だった。

AIはもはやエンジニアだけの道具ではない。チーム全体がこの新たな武器をどう扱い、どのようにビジネスへ変革をもたらしていくのか。AI時代のプロダクトづくりの未来を示す重要なヒントを与えてくれる、Algomaticのチャレンジにこれからも注目していきたい。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)