特集・集中企画

「LLMは人類の認知革命レベルの革命だと思っている」好機逃さぬ超高速開発で時代を掴むAIスタートアップAlgomatic 大野社長に単独インタビュー

「AI革命で人々を幸せにする」へ挑戦するメソッド、AIがもたらす未来の展望を訊く

2025年11月14日 09:00

株式会社Algomaticは、2023年4月にDMMグループから20億円の投資を受けて設立されたスタートアップスタジオで、設立時から「AI革命で人々を幸せにする」というミッションを掲げ、現在急速に事業を拡張している。営業と採用、翻訳、そして大手企業の課題解決(AI Transformation、AX)という4つの領域を軸に生成AIネイティブな事業を同時展開。創業して2年半にもかかわらず、日本屈指の規模とスピードで複数の生成AIサービスを開発し、AI分野で時代を先取りしている注目のAIベンチャーだ。

AIそのものを作ることが事業だった時代は終わり、AIを前提として人々の生活や仕事を豊かにする「アプリケーションの時代」が始まっている。その地殻変動の真っ只中で、Algomaticはどこへ向かうのか。今回は、Algomatic創業の経緯から展開中の各事業について、そしてAIがもたらす未来の展望まで、同社代表取締役CEO 大野峻典氏に話を伺った。

株式会社Algomatic 代表取締役CEO

東京大学工学部卒。松尾研究室(現:松尾・岩澤研究室)で機械学習を専攻、深層学習を用いた研究プロジェクトに従事。Indeedにて新規事業のソフトウェア開発・プロダクトマネジメント、機械学習基盤の開発を行う。2018年、機械学習・深層学習を用いたソリューション開発を行う株式会社Algoageを創業。2020年、DMMグループへM&Aによりジョイン。2023年、生成AI特化の事業を同時多発的に立ち上げるスタートアップスタジオ、株式会社Algomaticを創業。また、メディア出演などを通じて最新の生成AIトレンドや企業の展望に関する知見を発信しており、深い技術理解に根ざした生成AIビジネスへの取り組みは、多方面から反響を得ている。

「作る」から「使う」へ ~LLMの登場を好機と捉えたAlgomaticの挑戦

大野氏のキャリアは、学生の頃から現在までAIと共にある。とはいえ、LLM登場以前の世界は、今とは全く異なる景色だったという。

「LLMの登場前まではAIを用意することが大変だったので、AIを作ること自体が事業になっていました。そのため、AIを前提としたアプリケーションを作るところまではなかなか行きつきませんでした」(大野氏)

研究開発の受託など、AIを「作る」ことに奔走していたが、そこに歯がゆさを感じていた矢先、「ChatGPT」が登場する。その汎用的な能力に触れた大野氏は、衝撃と共に確信を得た。

「インターネット回線が世の中に引かれていることを前提としてインターネットサービスができるように『やっとAIが社会に浸透する閾値を超えたな』と感じました」(大野氏)

LLMの登場は知性のあり方を根底から変える「認知革命」

人類史が好きだという大野氏は、この変化を約10万年前にホモ・サピエンスが言語を獲得した「認知革命」になぞらえる。言語が思考を可能にし、文明の礎を築いたように、自然言語を操るLLMは知性のあり方を根底から変えるはず、と予測。

そして、そんな革命的な瞬間に何をすべきかを考えた。当初は一つの事業をじっくり育てるつもりだったが、生成AIを試せば試すほど、あらゆる領域にチャンスが眠っていることに気づかされた。その迷いを振り払ったのが、DMMグループの亀山敬司会長からの助言だった。

「『もし生成AIがインターネットと同じぐらいの革命になるとしたら、今この瞬間に張れなかった分だけ機会損失の方が大きい。挑戦した分のコストは知れているので、大きく張った方がいい』とアドバイスをいただきました」(大野氏)

その言葉に背中を押され、Algomaticは創業直後から複数の事業に同時投資する道を選ぶことになった。

汎化できる仕事はAIで自動化 ~Algomaticが注力する4つの事業領域

Algomaticでは、現在4つの事業領域に注力している。営業支援の「アポドリ」と採用支援の「リクルタAI」はAIエージェントが業務を自動化してくれるサービスだ。そして「AlgoGames 翻訳」はゲームの多言語展開を担う。これらは、多くの企業でワークフローが共通化されており、汎用的なサービスとして展開しやすい領域だ。

例えば、インサイドセールスでは、自社商材をAIが理解し、見込み顧客となるターゲットを抽出し、個別の提案を生成して接触するまでの一連の流れを自動化する。翻訳においても、ゲーム作品ごとの世界観や専門用語、シーン間の相関性などを構造化し、最適なローカライズを実現する。

一方で、4本目の柱であるエンタープライズ向けのAIトランスフォーメーション(AX)では、より個別の課題解決に踏み込む。汎用サービスとして切り出すには個社ごとの事情が大きすぎる業務、例を挙げるなら「小売店舗における在庫受発注や売上分析の自動化」や「製造現場における動画解析を活用した作業評価」といったユースケースだ。そんなニーズに対しては、個別のデータベースや業務要件に深く入り込み、オーダーメイドのAIソリューションを構築する。

これら汎用的なAIエージェントサービスと個社最適化を行うAXという二層構造が、Algomaticの強みといえる。汎用的な核となる部分をAIエージェントとして提供することで、企業は迅速かつ低コストにAI導入の第一歩を踏み出せる。そして、そこから得られた知見をもとに、より複雑な業務をAXで深掘りしていく。この設計思想により、AI導入のスピード感と個別の業務への適合という、通常であれば相反する二つの価値を両立させることができるのだ。

最速で「使いたい」の壁を越える ~高速開発を支える独自の事業開発メソッド

「私たちのサービスは、それぞれの領域において、まず最初に『人々がお金を払って使いたい』と思ってもらえる閾値を超えたものだという自負があります」(大野氏)

この開発スピードを支えているのが、LLMネイティブなプロダクト開発に習熟したチームの存在だ。エンジニアだけでなく、Algomaticのすべての役職の人々が、AIの魅力に惚れ、その可能性を心の底から信じているという。大野氏が「みんな異常なまでにAIに熱狂してます」と語るほどの情熱も、Algomaticの競争力の源泉となっているのだろう。

「『AIでこんなことできませんか』と言っていただける関係を築くというのが重要だと感じています」

また、Algomaticでは事業領域のドメインごとに4つのカンパニーを置き、各カンパニー責任者と大野氏自身が中心となって、常に新しい事業の種(0→1)を探し、起案し続けているそう。

事業開発は需要と供給の掛け算で進めている。供給側、つまり技術的な可能性を探るため、社員は日ごろから新しいAIサービスを自ら試すことを習慣化している。

一方で需要側、つまり顧客が本当に解決したい課題を捉えるため、AXの窓口やメディアでの情報発信を戦略的に活用している。窓の杜での連載「開発者と読み解くAIの世界」をはじめ、YouTube動画での解説や社員によるブログ、noteなどで知見を公開しており、「AlgomaticがAIに詳しい」という認知を広げ、多様な相談が舞い込むループを生み出す。

「お客様のニーズに触れ続けるのはすごく大事なことです。『AIでこんなことできませんか』と言っていただける関係を築くというのが重要だと感じています」(大野氏)

高速で実験を繰り返すからこそ、捨てる力もまた重要になる。Algomaticでは、プロジェクトの開始から半年以内に月次売上500万円に到達することを一次的なゲートとして設定している。これは、顧客がお金を払ってでも解決したい課題であるかを見極めるための、明確な基準となる。

さらに、ユニットエコノミクス(顧客一人当たりの採算性)が合わなければ、非注力化するという判断も下す。このシビアな意思決定を支えるのが、1兆円企業を目指すという大きな志と、1円単位のコストまで徹底的に最適化するこだわりを同時に持つ「1兆1円」という独自の価値観だ。この哲学が組織に浸透しているからこそ、迷いを減らし、次の挑戦へとリソースを集中させることができるとしている。

テキストから物理空間へ ~マルチモーダルAIが見据える未来と人間の価値

LLMの進化はまだ始まったばかりだ。

大野氏は、今後の生成AIはテキストの世界を飛び出し、画像や動画、音声といった多様なデータを扱うマルチモーダル化へと向かう、と予測する。その潮流を見据え、Algomaticはすでに次の布石を打っている。物理空間での応用だ。現在は、さまざまな企業と工場のカメラ映像を解析して異常を検知するソリューションのPoCを進めているという。

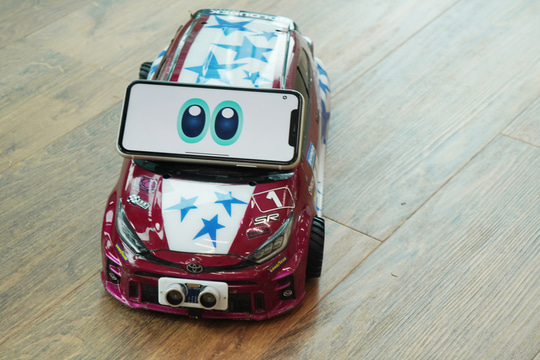

例えば、AIを搭載したおもちゃの試作にも取り組んでいる。カメラという「目」と対話能力という「知性」を持ったラジコンカーは、まるでペットのように人間と対話したり、追いかけっこをすることもできる。

また、大野氏は、レイテンシ(遅延)やセキュリティ、コストといった要件から、クラウドではなくデバイス上でAIを動かすローカルAIの需要も高まると考えているという。

「人に好かれるチャームを持っている人が評価される時代になりそうです」

では、AIが知的作業の多くを代替した未来に、人間の価値はどこに見いだされるのだろうか。大野氏は、ある種の能力が平準化された後には、人間的な魅力の相対的な価値が高まる、と予測する。

「何かをやりたいというモチベーションを持っている人や、人に好かれるチャームを持っている人が評価される時代になりそうです。ロジックやスキルがAIによって補完されるなら、最後に残るのは『誰から買いたいか』、『誰と働きたいか』という人間的な引力かもしれません」(大野氏)

目指すは「AI革命で人々を幸せにする」~社会実装を加速するロードマップ

Algomaticは、LLMという革命的な技術をもとに、いかにして人々の苦痛を減らし、幸せを増やすかということにフォーカスし、営業、採用、翻訳、AXという具体的なアプリケーションを通じて価値を社会に実装している。大野氏が語ったように、AI革命はまだ始まったばかりだ。

ロードマップは明確だ。短期的には、まず既存の4領域で圧倒的な量の成功事例を創出し、後発が追いつけない参入障壁を築こうとしている。中期的な目標としては、すでに実験を始めている「現場×マルチモーダル」を軸とした第5の軸となる事業を本格的に立ち上げ、物理空間へと事業領域を拡張すること。そして長期的には、「AI革命で人々を幸せにする」というミッションを、具体的な体験価値として世界中の人々が実感できるレベルにまで昇華させるとしている。

AI革命と同様、Algomaticの挑戦の道もまだ歩み始めたばかり。今後の活躍に注目したいところだ。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)