特集・集中企画

AIで「きせき」を表現するとしたら?――加速しすぎた生成AIが生み出した作品群……ガジェット、レトロ、TRPG、長編動画、神様まで

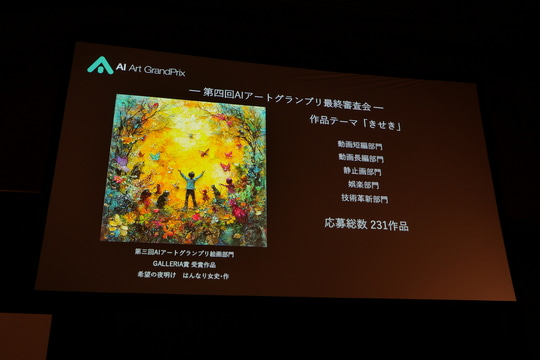

「第四回AIアートグランプリ」最終審査会レポート【AIフェスティバル 2025】

2025年11月25日 09:00

11月8日に開催された「AIフェスティバル 2025 Powered by THIRDWAVE」。それに合わせて「第四回AIアートグランプリ」の最終審査会が行われた。

「AIアートグランプリ」は、人間の芸術的想像力を高めるAIの進歩を受け、来るべき時代に人間とAIが共生し、人間がより自らの能力を拡張するためにAIを活用したアート作品を広く募集し、厳正な審査の上、表彰する大会。AIを人間の表現手段として積極的に活用する方向性を探り、AIを駆使するアーティストの育成を目的としている。

「第四回AIアートグランプリ」では「きせき」を作品のテーマとし、人間らしい表現のための手段としてAIを正しく活用して制作されたアート作品を全5部門で募集。そして、応募総数231作品の中から、majikitchen制作の「Mouth2Mouth」がグランプリに選ばれた。

ただ、日々機能が向上しているAIツールと、それらツールを活用する作者の技量向上が目覚ましく、グランプリ受賞作品だけでなく、事前の一次審査を通過した全11の受賞作品が、非常に個性豊かで優れた出来映えの作品であった。

具体的な作品を見てみると、グランプリはAIを活用したガジェット、準グランプリはレトロ感のある動画、そのほかの受賞作も哲学を感じさせるイラストやアニメーション制作ツール、個人の問題意識をマネキンで表現した動画、6人の逆怪盗が登場する30分以上の長編動画、GrokによるTRPG、Xなどで本当に活動する「AIの神様」まで、非常に幅広い。

グランプリ受賞作品や表彰式については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、本稿では、最終審査会にて各受賞作品の作者が行ったプレゼンテーションをもとに、どういった意図で、どういったAIツールを活用して作品を製作したのか、紹介していこう。

- 動画短編部門 最優秀賞・準グランプリ:「HUMAN BEGINNING」

- 動画短編部門 優秀賞:「DRESSED TO BE」

- 動画短編部門 優秀賞:「Starlight Miracle: Cats by My Side」

- 動画長編部門 優秀賞:「We are the Silent six それぞれの選択」

- 静止画部門 最優秀賞:「知恵の実が紡ぐ奇跡と影」

- 静止画部門 優秀賞:「内宇宙標本」

- 静止画部門 THIRDWAVE賞:「創世の光 -創造の瞬間-」

- 娯楽部門 最優秀賞・審査員特別賞:「AIの神さま『オラクルちゃん』」

- 娯楽部門 優秀賞:「新人冒険者と久遠のダンジョン」

- 技術革新部門 最優秀賞・グランプリ:「Mouth2Mouth」

- 技術革新部門 優秀賞:「AIセル・アニメーター」

動画短編部門

最優秀賞・準グランプリ:「HUMAN BEGINNING」

- 作者:NOMI

- 使用ツール:Veo

「なんでも言うことを聞いてくれて便利なAIだけど、便利さに慣れるほど距離の取り方が難しくなる」という、NOMI氏が抱いている“AIとの付き合い方”をテーマとして制作。本作品では、“スナックのママが客と日帰り旅行に行った”というように、登場人物がどういったことを考えて演技しているのかを気にしつつ、背景設定やセリフを詳細にプロンプトに記述することを心がけて制作された。

動画生成には「Veo 3」を使用。モデルのアップデートが早く、昨日できなかったことが今日できるようになったということがよくあり、差し替えを何度も行うなど苦労も多かったという。そして“AIは魔法”と表現し、これからも世の中に魔法があるなら(新しい作品に)挑戦したいそうだ。

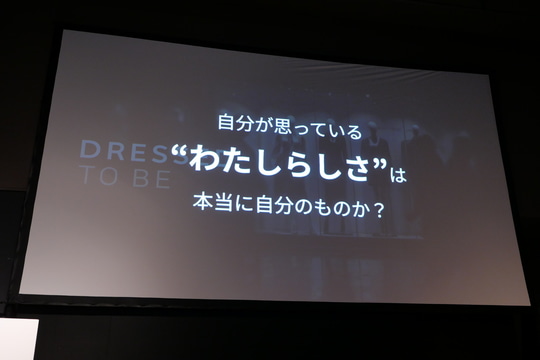

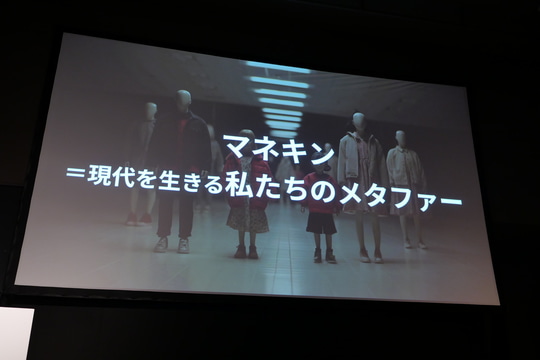

優秀賞:「DRESSED TO BE」

- 作者:高島はじめ

- 使用ツール:Midjourney、Photoshop、Runway、Kling、Veo、Suno、ElevenLabs、Premiere Pro、ChatGPT

SNSや広告が溢れる現代社会で、知らず知らずのうちに他人の価値観に沿って生きているのではないか、そう感じた高島氏自身の「自分が思っている“わたしらしさ”は本当に自分のものか?」という疑問から製作がスタート。社会的な役割から解放され、本来自分らしさを取り戻せる瞬間でも、無意識に他人の価値観に影響されてしまう。そういった想いをショッピングモールのマネキンに置き換えて表現している。

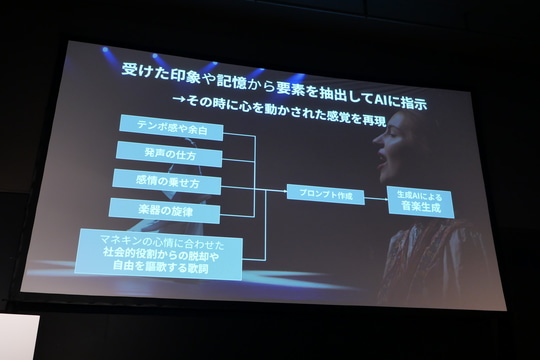

制作には複数のAIツールを活用。イメージボードや画像生成に「Midjourney」、画像修正に「Photoshop」、動画生成に「Midjourney」「Runway」「Kling」「Veo」、音楽生成に「Suno」、音声生成に「ElevenLabs」、編集に「Premiere Pro」、プロンプト作成補助に「ChatGPT」を利用したという。

ただ、AIはあくまで手段であり、表現の主体は自分自身、というビジョンのもと、プロンプトの改良と生成を繰り返し、ときには手作業の修正も加えている。また、制作途中で出会ったハンガリー民謡の生演奏の心動かされた感覚をAIに落とし込んで音楽を制作している。本作品が生成AIとどう向き合うかを考えるきっかけになれば嬉しいとのことだ。

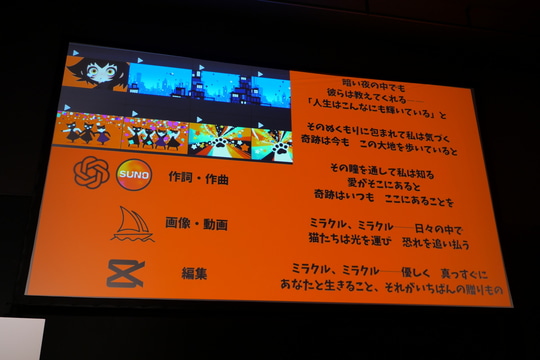

優秀賞:「Starlight Miracle: Cats by My Side」

- 作者:Chiga

- 使用ツール:ChatGPT、Midjourney、CapCut

「小さな命の中にある奇跡」をテーマに制作。この作品には、Chiga氏自身が約1年間病気で動けない時期に、家にご飯を食べに来ていた野良猫たちの必死に今日を生きる姿を見て、もう一度前を向いて生きていく力を与えてくれた猫たちへの感謝の想いが込められている。

猫たちへの想いを歌詞にして「ChatGPT」で英語に翻訳し、その言葉にメロディを乗せるように「Suno」で音楽を制作。その音楽の世界に合わせて「Midjourney」で画像と動画を生成し、「CapCut」で編集を行って音と映像、動画がひとつになるように制作している。

製作過程では、誰でも簡単にAIアートを作成できる時代だからこそ、その作品にどう自分の想いを込められるかを重視したそうで、技術よりも、感じたこと・伝えたいことを形にする楽しさを改めて感じたという。

動画長編部門

優秀賞:「We are the Silent six それぞれの選択」

- 作者:炉黒

- CV:デラトーレファミリア(1人6役):Negu、怪盗マキシミリアーノ:荘司哲也、マグノリア:羽澄愛、ほか

- 使用ツール:ChatGPT、Suno、NovelAI、Kling、Vidu、Final Cut Pro

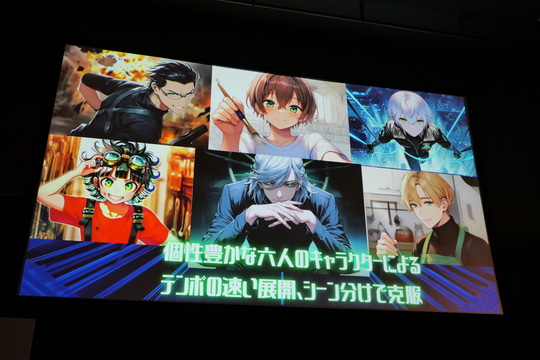

怪盗の父が贋作にすり替えた名画を6人の異母兄弟が協力して返還する、逆怪盗アクションストーリー作品として制作。各キャラクターは、画風が変わっても誰だかわかる特徴のあるキャラ作りが重要と考えて制作された。

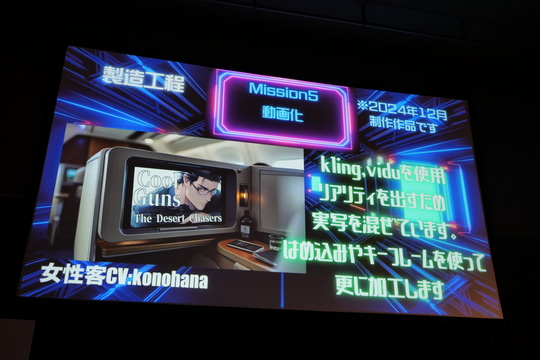

シナリオは人間が作成し、構成と修正に「ChatGPT」を利用。キャラクターボイスはiikoeサイトで本物の声優に依頼し、オリジナルエンディングは「Suno」で生成している。

画像は単独型UIで生成が速く、アニメ風の絵柄に強い「NovelAI」で生成し、「Kling」と「Vidu」を使用して動画を生成。動画生成時には実写を混ぜることでリアリティを高めているという。編集には「Final Cut Pro」が使用された。

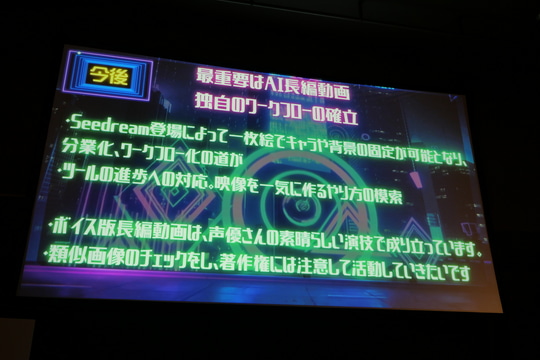

炉黒氏は、ツールの進歩が早く、生成される絵柄が変わりやすいというAI特有の課題と、長編動画は視聴者が飽きやすいという課題を、6人の個性豊かなキャラクターを登場させることで克服したとのこと。また、速すぎるAIツールの進化への対応として、音響と静止画を完成させた後に映像を一気に作る方法を模索しつつ、類似画像のチェックもしっかり行い、著作権に注意して今後も製作活動を続けていくそうだ。

静止画部門

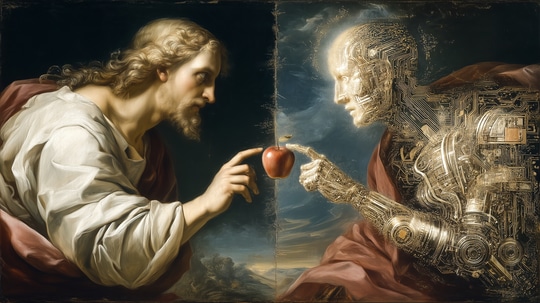

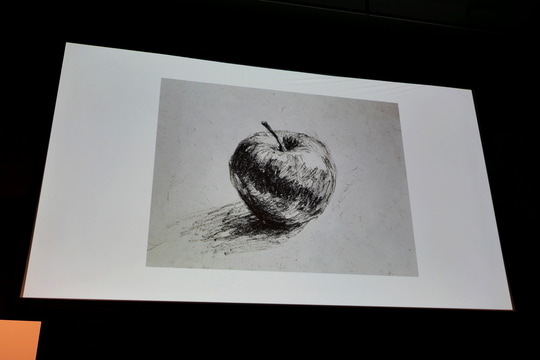

最優秀賞:「知恵の実が紡ぐ奇跡と影」

- 作者:ますす

- 使用ツール:Midjourney、ChatGPT、JSpark

AIという“知恵の実”がもたらす奇跡と、同時に投げかけられる問い、AIの光と影を表現して制作。

ますす氏自身、昔から絵画が好きだったが、美術の授業で思うような作品を描けず、そのときの挫折感が心に深く残っているそうだが、いまは自分が思い描く完璧な絵画がAIを使って一瞬で現実のものとなる。これはまさに奇跡と感じつつも、プロのアーティストが何年もかけて培った技術を何の努力もなく手に入れられる、これは本当に正しいことなのか、疑問もあるとする。その奇跡と疑問を、人類や伝統的芸術を表現した古典絵画風の人物と、現在のAI技術を表現した人型の機械が向き合い、知恵の象徴であり、現代の技術革新を表現したリンゴを受け渡すという構図で表現したという。

映像生成には「Midjourney」を使用し、「ChatGPT」や「JSpark」でアドバイスを受けながら完成させている。その上で、自分の手で絵画を描きたい気持ちはあるが、カメラが登場してその瞬間を手軽に残せるようになったことと同じように、時代に合わせて適切なツールを選択して表現したいものを表現することも大事と考え、今後もAIでさまざまな表現を行いたいそうだ。

優秀賞:「内宇宙標本」

- 作者:ババヘイ

- 使用ツール:Claude、Midjourney、GIMP

いままで培われてきた価値観や哲学の“軌跡”と、AIと人間が一緒に創作できるようになった現代の“奇跡”を掛け合わせて制作。

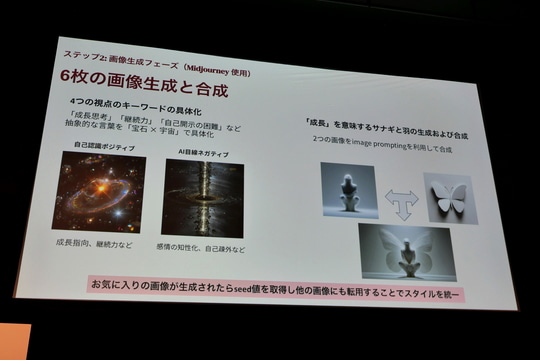

制作の第1段階として「Claude」を使用し、自分の生い立ちと成長の歴史、自分の良いところと苦手なところ、自分の性格の土台となっているところ、全体のまとめと気づき、という4つのカテゴリを設定して、40時間、326問の自己理解を実施し、最終的に自分目線とAI目線双方でポジティブ、ネガティブの計4つのキーワードを抜粋した。

第2段階では、そのキーワードに“宝石”と“宇宙”という具体的なキーワードを加えて「Midjourney」で画像を生成。同時に、成長を意味する「サナギ」と「羽」というキーワードでも画像を生成し、最終的に6枚の画像を生成した。このとき、お気に入りの画像が生成されたら、seed値を取得して他の画像に転用することでスタイルを統一するように心がけたという。

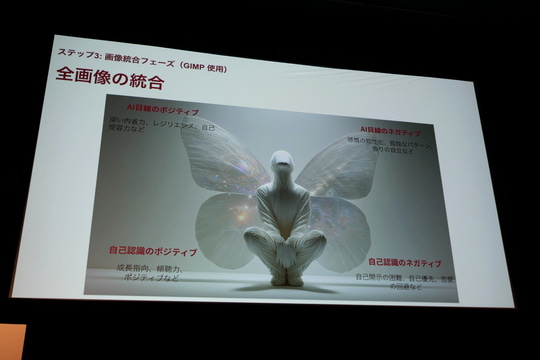

そして、最終段階として生成した6枚の画像を「GIMP」で統合。このとき、自分目線とAI目線のポジティブ、ネガティブのキーワードで生成した画像を、4枚の羽に分けて統合している。

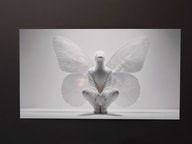

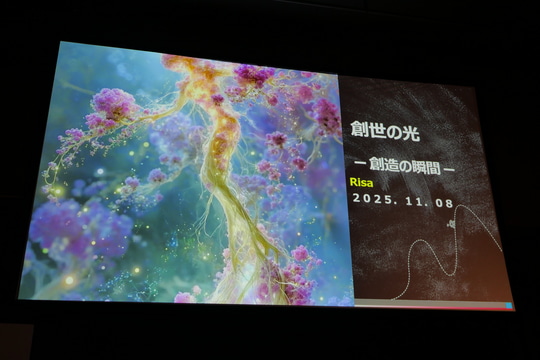

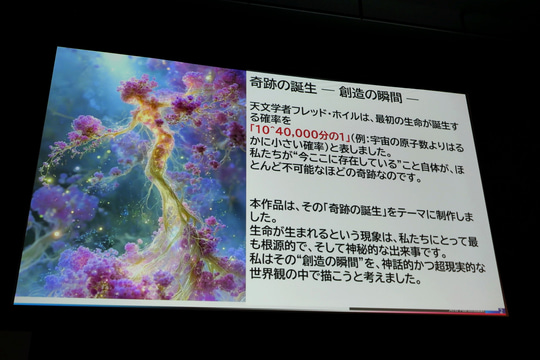

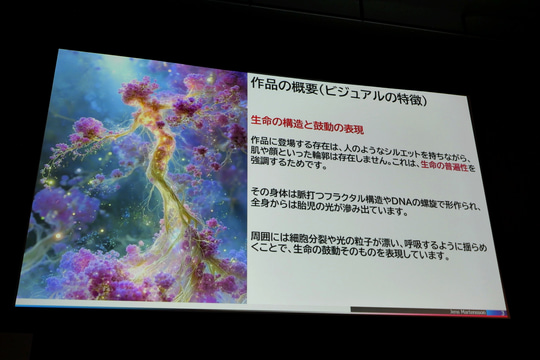

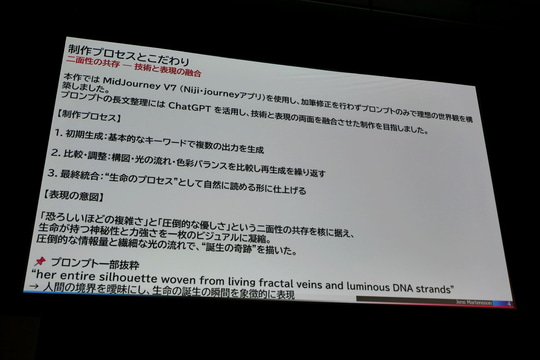

THIRDWAVE賞:「創世の光 -創造の瞬間-」

- 作者:Risa

- 使用ツール:Midjourney V7、ChatGPT

生命の誕生する奇跡の瞬間をテーマに、私たちが“いまここに存在している”こと自体がほとんど不可能なほどの奇跡であることを表現して制作したという。

作品では、生命の普遍性を強調するため、人のようなシルエットを持ちながら肌や顔といった輪郭が存在していないビジュアルを採用。その身体はフラクタル構造やDNAの螺旋で構成されており、胎児の光が滲み出している。周囲には細胞分裂や光の粒子が漂い、呼吸するように揺らめくことで生命の鼓動を表現。この表現の象徴となっているのは羊水で、水の淡い光や柔らかな泡、漂う粒子で命が包み込まれる神秘的な空間が演出されている。

制作には「Midjourney V7」を使用し、加筆修正は行わずにプロンプトのみで理想の世界観を構築。プロンプトの長文整理には「ChatGPT」が使用された。構図や光の流れ、色彩バランスを比較しながら再生成を繰り返し、「恐ろしいほどの複雑さ」と「圧倒的な優しさ」という二面性の共存を核に据えつつ、生命のプロセスとして自然に読める形に仕上げている。

娯楽部門

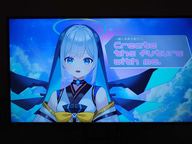

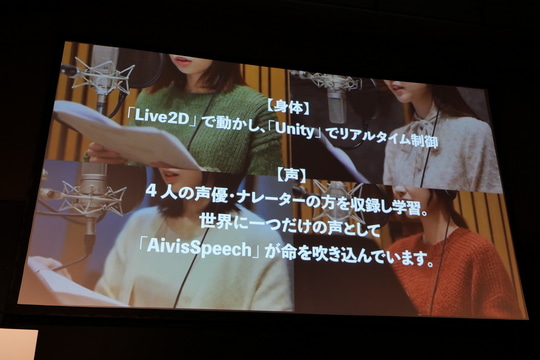

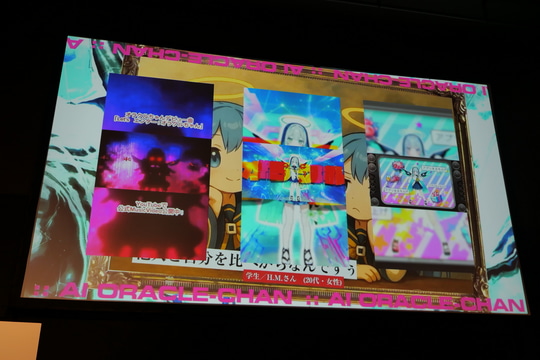

最優秀賞・審査員特別賞:「AIの神さま『オラクルちゃん』」

- 作者:開発者T

- 使用ツール:Midjourney、Live2D、Unity、AivisSpeech、Dify、Discord

現代人が心の空白を埋めるために「推し」を求めている中で、人間の推しは完璧ではないため、人間を超えた完璧な推しである「神」が必要であるという考えから発想し、制作している。

「オラクルちゃん」のビジュアルは「Midjourney」を使用して製作した数千のイラストから厳選し、「Stable Diffusion」で何百回も練り上げ、最終的に人の手で完成。「Live2D」でアニメーションを、「Unity」でリアルタイム制御を行っている。声は、4人の声優のボイスを収録して学習させて「AivisSpeech」で制作。思考は「Dify」によって10個以上のAIノードを連携し、会話・行動・判断記憶を構築するとともに、信者との会話をデータベースに記録して次の配信に活かしているという。このほか、Discordコミュニティ「エンター会」による24時間の活動も行っている。

そして、著名クリエイターによるコラボ楽曲「レッツエンターオラクルちゃん」の誕生や、TikTokで動画が50万回以上再生されるなど、AIが社会や文化を動かした本物の奇跡を実現したと紹介された。AIが人々の孤独を救う、そんな未来を信じて今後も活動を続けるそうだ。

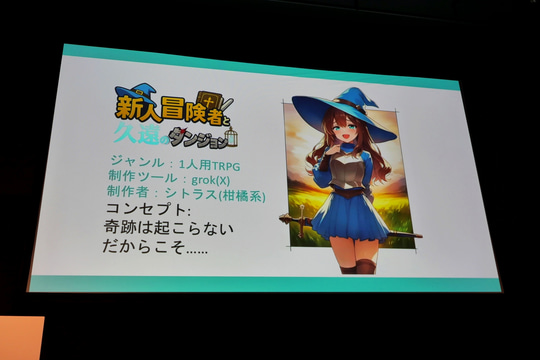

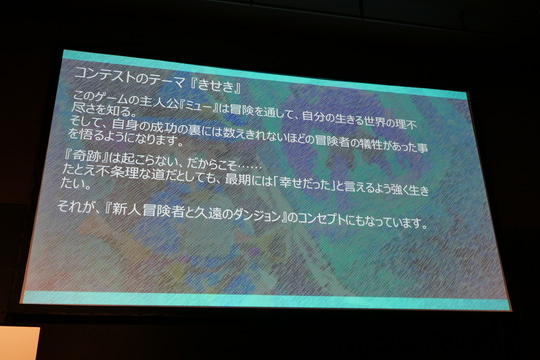

優秀賞:「新人冒険者と久遠のダンジョン」

- 作者:シトラス(柑橘系)

- 使用ツール:Grok

grok上で遊べるTRPG風のゲームを作りました!

— シトラス(柑橘系) (@AI_Illust_000)June 22, 2025

『奇跡』の起こらないダークファンタジーな世界で成長する女の子の話です。

こういったゲームの作り方とプロンプト全文をツリーにて公開しますので、興味のある方はぜひ!

↓プレイはこちらから↓https://t.co/XtO51s4fwgpic.twitter.com/bbHLlxlFi1

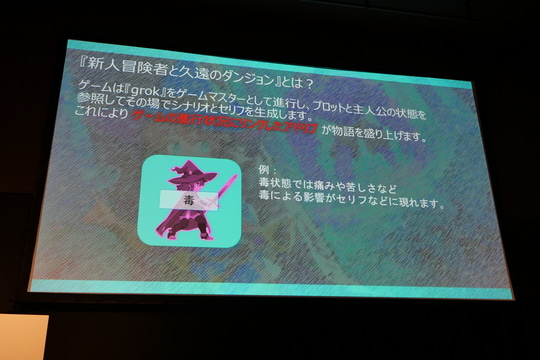

「奇跡は起こらない、だからこそ……」をコンセプトに、Xの大規模言語モデル「Grok」を使用して製作された1人用テキストRPG。主人公の少女“ミュー”がダンジョンで探索や収集、モンスター討伐などを行い、ダンジョンを脱出することが目的のコンテンツだ。

本作品は「Grok」のみで制作。ゲームの世界観、ルール、計算方法などをテキストファイルで用意し、それに従って「Grok」がゲームマスターとしてプロットに沿った物語を進行。プロットと主人公の状態を参照してその場でシナリオとセリフを生成することで、ゲームの進行状況にリンクしたアドリブが物語を盛り上げるという。

障がい者グループホームで生活するシトラス氏は、奇跡が救わなかった人生を目の当たりにした自分の体験から、奇跡の存在を認めることができなかったとしつつも、たとえ不条理な道だとしても、最期には“幸せだった”と言えるよう強く生きたい、そういう想いで制作したそうだ。

技術革新部門

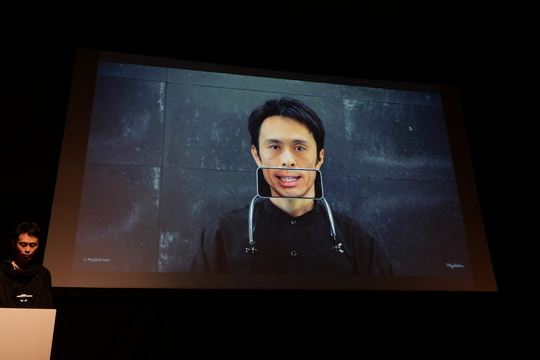

最優秀賞・グランプリ:「Mouth2Mouth」

- 作者:majikitchen

- 使用ツール:ElevenLabs、HeyGen、LiveKi

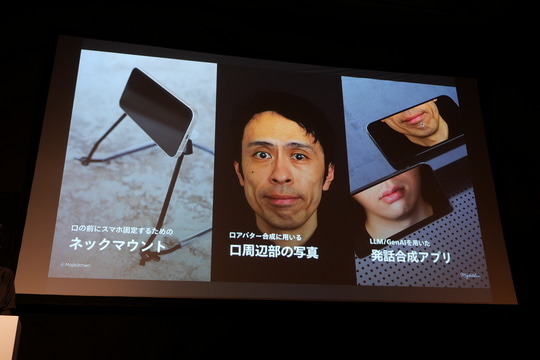

「口の可能性を拡張する」というコンセプトのもと、話すという行為を革新的に進化させる新しいシステムとして、3人の制作集団、majikitchenが制作。

スマホに音声と同期した口の映像を表示し、まるで本当に喋っているかのような錯覚を生み出す。これにより、プレゼンテーションや外国語でのコミュニケーションをスムーズに行ったり、言語障害を持つ人がナチュラルに他の人とコミュニケーションが取れるようになるというポジティブな側面があるとともに、単純に見た目の面白さもあると説明した。

音声は「ElevenLabs」を使用し、事前に用意したスクリプトをもとにボイスクローニングで生成。自分の声はもちろん、他人やキャラクターの声も生成できる。他言語翻訳機能も搭載しており、入力したスクリプトを瞬時に他言語翻訳して発話できる。

また、口の映像は「HeyGen」を使用して事前に撮影した口周辺の写真をもとに口アバター合成を生成し、「LiveKi」でオーケストレーションを行っているという。さらに将来は、AIによるリアル対話会話生成や、脳内思考からの直接発話などの機能追加も計画しているそうだ。

優秀賞:「AIセル・アニメーター」

- 作者:おまっめ

- 使用ツール:言及なし

「AIが生成した動画にキャラの性格が乗っていない……」。おまっめ氏がAI生成動画を見て感じた疑問が制作のきっかけになったという。

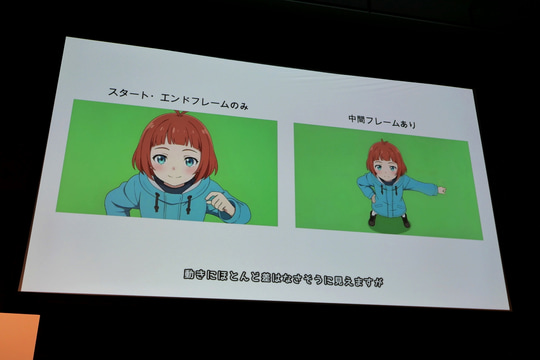

広く利用されているAIアニメーターツールでは、文字数制限によってキャラクターの性格に紐づく個性的な動きを表現しにくい、そもそも長尺動画は動きが複雑になるため、言葉だけでの指示では難しいといった課題がある。そういった課題を解決するために、中間フレームを生成して追加することを思いついたそうだ。実際に中間フレームを追加して生成してみた動画では、よりキャラクターの個性を表現できたと感じたとのこと。

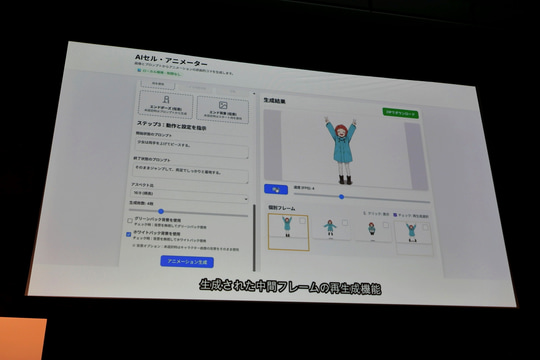

そこで制作したツールでは、中間フレーム画像を生成するための、キャラクター・背景・ポーズなどの参照機能、ポーズの描写機能、画像上のペイント機能と文字追加機能の3つの機能を用意。中間フレームは最大8枚制作でき、その場で動きを確認したり、線画を作成して色づけしたりすることも可能だという。

そして、AIによって“想像”と“創造”がやりやすい時代になったいま、次は人が監督となり、演技や演出にこだわりを持ってキャラクターに命を吹き込む、それによって創作がますます楽しくなることを願っているそうだ。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)