トピック

AIカルチャーの学園祭へようこそ! 入場無料なのにこんなに凄い「AIフェスティバル 2025」の魅力をサードウェーブ永井社長と清水亮氏に訊く

AI版のコミケに、落合陽一氏の神プレゼン……なぜここまで本気なのか?

- 提供:

- 株式会社サードウェーブ

2025年9月29日 06:55

2025年11月8日、東京・秋葉原にてAI技術の最前線に触れ、誰もがその可能性を体感できるイベント「AIフェスティバル 2025 Powered by THIRDWAVE」が開催される。

「AIフェスティバル」は、AIで制作された作品を競う「AIアートグランプリ」や、制限時間内でAIを活用した開発を競う「全日本AIハッカソン」などを中心とした、まさにAIの総合的なお祭りだ。過去の開催では、AIクリエイターたちの熱気と来場者の高い関心に包まれ、大いに盛り上がった。

そして今年2025年も、AIフェスティバルは大きな進化を遂げる。今回の目玉イベントである「AIクリエイターズマーケット」の新設、そして、より多くの人にAIの楽しさを届けるための「入場無料化」だ。

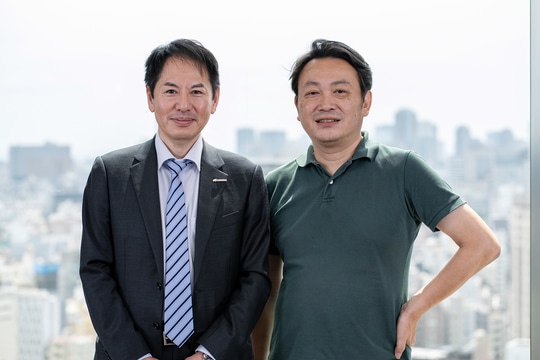

なぜ、PCメーカーであるサードウェーブは、ここまでAIの祭典に情熱を注ぐのか。今年のAIフェスティバルは、私たちにどんな新しい体験を提供してくれるのか。主催する株式会社サードウェーブの取締役 社長執行役員 永井正樹氏と、企画段階から深く関わるAIストラテジースペシャリストの清水亮氏に、その熱い想いと見どころを伺った。

なぜサードウェーブは「AIフェスティバル」にこれほどまで“本気”なのか?

サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA」などで知られるBTOパソコンの先駆け的存在だ。一見、AIのイベントを主催することは、直接的なパソコン事業とは異なるように見える。しかし、永井社長は、その意義を「エコシステム、つまり環境そのものを育てていくこと」にあると語る。

「我々はかつて、ゲーミングPCを広めるためにeスポーツの施設を作ったり、高校生の大会を支援したりしてきました。ただ製品を売るだけでなく、プレイヤーが輝ける場や楽しめる環境を一緒に作っていくことで、市場全体が発展すると考えているからです。この考え方はAIでも同じです。AIが急速に発展する中で、クリエイターが磨いてきた技術や作品を発表し、正当に評価を受けられる“場”はまだ確立されていません。我々がそうした場を作ることで、AIの発展に貢献できるのではないかと考えています」(永井氏)

「これほど純粋な情熱を持ってAIカルチャーを応援しようとしている会社は他にありません」

その言葉通り、このイベントは短期的な利益を追求するものではない。AIに関わる人々が集い、交流し、新たな創造が生まれる土壌を育むこと。それこそが、サードウェーブが見据える未来への投資なのだ。清水氏も、その姿勢に強く共感しており、客観的な視点からサードウェーブの本気度を語る。

「これまでさまざまな企業と仕事をしてきましたが、これほど純粋な情熱を持ってAIカルチャーを応援しようとしている会社は他にありません。参加費無料のハッカソンを開催すると「何が目的ですか?」「無料は怪しい」とまで言われることもあるくらいです(笑)。でも、それは純粋にサードウェーブさんがAIを使う人を増やしたい、応援したい、と思っているからです」(清水氏)

市場の黎明期に、いち早くAIの可能性を信じ、開拓者のように道を切り拓いていく。それは、ゲーミングPC市場を牽引してきたサードウェーブの哲学にも通じている。AIという新たな地平線を、最も面白く、最もエキサイティングな場所に変えようという情熱が、AIフェスティバルの根底に流れているのだ。

今年の最大の目玉! AIカルチャーの学園祭「AIクリエイターズマーケット」

今年のAIフェスティバルで、永井社長と清水氏が「とにかく楽しみ」と口を揃えるのが、新たに開催される「AIクリエイターズマーケット」だ。コンセプトは「AI版のコミケであり、AIカルチャーの学園祭」と清水氏は語る。

「昨年までは、AIアートグランプリの授賞式にどうやってお客さんを呼ぶか、という視点で企画を考えていました。しかし、他人の作品の授賞式だけを目的に足を運ぶのは、なかなかハードルが高い。そこで、クリエイター自身が主役となり、自分の作品を発表・販売し、来場者と交流できる場を作れば、もっと自然に人が集まり、楽しめるのではないかと考えたのです」(清水氏)

AIに関する技術書から、AIで生成したグッズや小説、アプリ、エージェントにロボットまで……

このアイデアは見事にクリエイターたちの心を捉えた。募集を開始すると、用意された30のサークル枠はあっという間に埋まったそう。出展予定者も、過去のアートグランプリ受賞者から、同人イベントで活動する個人、さらにはシャープのような大企業まで、バラエティに富んでいるという。

会場には、AIに関する技術書や、AIで生成したイラストを使ったグッズ、AIで執筆した小説、ビジネス領域でのAI活用、AIエージェント、アプリ、さらにはヒューマノイドロボットまで、さまざまなジャンルの作品や製品が並ぶ予定。マーケットなので基本的には販売が中心となるが、中にはAI技術のデモ展示をするブースもあるとのこと。まさに種々多様な空間になりそうだ。

「AIマーケットの醍醐味は出展者とのコミュニケーションにあります。大学の学園祭で研究室の展示を見て『これ、どうやって作ったんですか?』と気軽に話しかけるような感覚で、どんどん交流してほしいです。技術的な話からアートの話、ビジネスの話まで、さまざまな出会いが生まれるはずです」(清水氏)

永井社長も「来場者がどんな表情で、どんな風に楽しんでくれるのか、今からワクワクしています」と期待を寄せる。

このAIのお祭りに参加するのに特別な専門知識は必要ない。「AIって何ができるんだろう?」という、ちょっとした好奇心だけで十分だ。特に、若い人たち、小学生や中学生にこそ来てほしいという。

「この場所での体験が、未来のクリエイターやエンジニアを生むきっかけになるかもしれない。お子さんがいる方は、ぜひ手を引いて連れてきてあげてください」(清水氏)

プログラミング未経験者がハッカソンで優勝するかも!? “下克上”ありの新生ハッカソン

AIフェスティバルの柱の一つである「ハッカソン」も大きくスケールアップした。

今年は全国5都市で地方予選を実施。各大会を勝ち抜いた猛者たちが、フェスティバル当日の決勝大会で日本一の座をかけて激突する頂上決戦が行われる。加えて、今年のハッカソンではプログラミング未経験者を対象とした「ビギナー部門」が新設されたのも注目だ。

「清水さんの講義を受けた後、その場でAIと対話しながらプログラミングを行う「バイブコーディング」という手法で、いきなりハッカソンに挑戦してもらいます。驚くべきことに、ビギナー部門から出てくる作品のレベルが、一般部門とほとんど変わらないんですよ」(永井氏)

清水氏も「これは恐ろしいこと」と笑みを浮かべる。高度な技術を知っているがゆえに理想が高くなり、時間内に完成させられない一般部門の参加者がいる一方で、ビギナーは純粋なアイデアと瞬発力で、面白い作品を次々と生み出していくというのだ。

「ビギナー部門では、知らない人同士で即席チームを組んで戦うのですが、センスのある人は何度も勝つんです。決勝大会では、このビギナー部門の代表と一般部門の代表が、垣根なく入り乱れて戦います。つまり、全くのプログラミング素人が、日本一のAIハッカーになってしまう可能性が十分にある。まさに下克上です。これこそ、AIが人間のアイデア次第で無限の可能性を持っている証拠だと思います」(清水氏)

AIをどう使いこなすかというセンスさえあれば、誰にでもチャンスがある。そんなAI時代の夢とロマンが詰まった、予測不能なドラマから目が離せない。

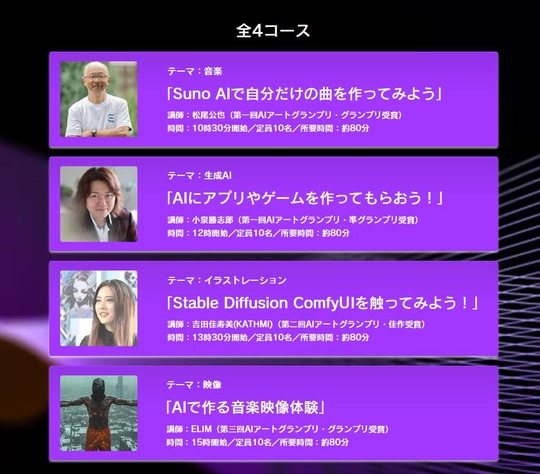

作る楽しさも体験できる! 過去の受賞者が講師を務める実践的ワークショップ

“AIに興味はあるけど、何から始めればいいかわからない”という人のために、今年は本格的なワークショップが用意されている。講師を務めるのは、過去のAIアートグランプリで活躍した受賞者たちだ。

「音楽やイラスト、映像といった各ジャンルのプロフェッショナルである受賞者たちが、直接その技術を教えてくれます。会場には高性能なPCが一人一台用意されているので、手ぶらで参加して、実際に手を動かしながらAIの作品作りを体験できます」(永井氏)

自宅でAIを動かすには、数十万円の高性能PCが必要になることも少なくない。しかし、このワークショップでは、GALLERIAが誇る最新鋭のマシンを使い、クラウドサービスでは制約が多くて難しい動画生成をローカル環境で気軽に体験できるという。

「過去に受賞したクリエイターたちが講師として登壇することは、彼らの実績にもなり、新たなキャリアに繋がっていきます。賞金を出して終わり、ではなく、継続的にクリエイターとして活動していけるように応援したい。そうして生まれた新たなクリエイターが、また次の世代を育てていく。そんな美しい循環を生み出すことも、AIフェスティバルの目的です」(清水氏)

参加者にとってはAIを学ぶ絶好の機会であり、講師にとっては新たなステップとなる。ここにも、サードウェーブが目指す「エコシステム」の思想が息づいているといえる。

落合陽一氏の“神プレゼン”は必見! 進化し続けるトークセッションと「AIアートグランプリ」

もちろん今年も豪華ゲストによる講演会やトークセッション、企業ブースなど、見どころは満載だ。注目は、メディアアーティスト・落合陽一氏による講演会だ。清水氏は「おそらく、世界でも最高レベルのプレゼンテーションが見られる」と断言する。

「彼は本当に手を抜かない人間です。昨年も、こちらが恐縮するくらいの全力のプレゼンで会場を圧倒していました。今年はどんな衝撃的な話が飛び出すのか、全く予想できません。ぜひ生で見てほしいですね」(清水氏)

ほかにも、清水氏がモデレーターを務めるAI技術の今を語る座談会や、ハッカソン決勝のプレゼンテーション、子どもから大人まで「AIを作る」体験ができるAI RCカーレースなど、多種多様なコンテンツが来場者を待ち受ける。

そして、イベントの原点である「AIアートグランプリ」も、年々そのレベルを上げている。

「AIの性能が上がっている分、人間のセンスがより問われるようになっています。今年の作品も、間違いなくクオリティが上がっているでしょうね」(永井氏)

グランプリの栄冠だけでなく、THIRDWAVE賞に選ばれた作品は、翌年のフェスティバルのキービジュアルに採用される。昨年の受賞者である、はんなり女史さんは、今年のキービジュアルを手掛け、さらにクリエイターズマーケットにも出展するという。自分の作品がフェスの顔になるという夢のあるストーリーも、このイベントの魅力となっている。

AIに興味があるすべての人へ。「AIカルチャーの学園祭」で未来に触れよう

最後に、両氏から来場者へのメッセージをいただいた。

「とにかくAIに少しでも興味があるとか、どんなものなんだろうと思っているだけでもよいので、まずは気軽に足を運んで、何かを感じていただければ嬉しいです。今年のフェスティバルは、まさしく『AIカルチャーの学園祭』です。ぜひ遊びに来てください」(永井氏)

「サードウェーブは本気でAIカルチャーを応援しようとしています。その情熱が生み出した、この学園祭のような空間を心ゆくまで楽しんでほしい。そして、AIがこんなにも自由で、楽しくて、人間の可能性を広げてくれるものなんだということを、特に若い世代に知ってもらいたいと願っています」(清水氏)

作り手と使い手、プロとアマチュア、大人と子ども。あらゆる垣根を越えて、AIに関わるすべての人が集い、楽しみ、交流する場所。サードウェーブが本気で創り上げる「AIカルチャーの学園祭」に足を運べば、きっとあなたの世界を広げる、新たな発見と刺激的な出会いが待っているはずだ。