ニュース

「ROG Xbox Ally」のゲーム専用UIはWindowsを超える? MicrosoftとASUSによるゲーム特化カスタム

139,800円の価格設定が安いと言える意味も解説

2025年9月26日 09:00

MicrosoftがASUSと共同で開発中のポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally X」および「ROG Xbox Ally」が、10月16日に発売となるのに先駆けて、メディア向けの内覧会が行われた。

ハードウェアやゲームパフォーマンスに関しては他誌が存分に語ると思われるので、本稿ではあえて独自インターフェイスに着目した話をしたい。

ただのWindows PCではなく、見た目も中身もゲームに特化

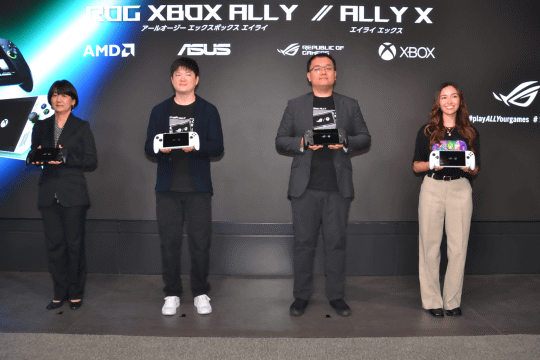

本機のOSはWindows 11なのだが、起動時には専用のゲーム向けUIが起動する。この裏でWindows 11が動作しているので、他社のポータブルゲーミングPCにもある、単なるランチャーの1つなのだろう……と想像していたのだが、どうも違うらしい。

最初にゲーム専用UIを起動することで、ゲームに不必要なWindowsのプロセスを起動せず、できるだけゲームにリソースを割り振るようになっているという。Windows 11をベースにし、ゲームの互換性を完全に維持しつつも、実質的にはカスタムOSと呼ぶべきものになっている。

これは従来機種のようなASUS単独ではできない仕事で、OSそのものに手を入れられるMicrosoftならではのアプローチだ。本機が他社製品に差を付けられる1つのポイントと言える。

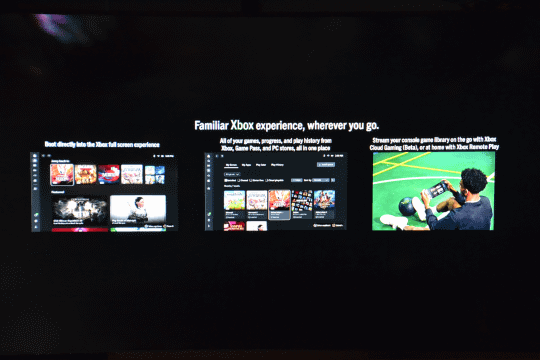

では普通のWindows 11は動かせないのかというと、そんなことはない。本機左側にあるXboxボタンを長押しすると、Windows 11で[Alt]+[Tab]キーを押した時のようなウィンドウ切り替え画面が出てくる。そして画面下部を見ると、「Xbox 全画面表示エクスペリエンス」と並んで、「Windows デスクトップ」が表示される。

この「Windows デスクトップ」を選択すると、通常のWindows 11にフルアクセスできる。マウスとキーボードを使用でき、タッチ操作も可能だ。

ここから再びゲーム用UIに戻るには、同じように「Xbox 全画面表示エクスペリエンス」を選び直せばいいと思うのだが、実はそうはいかない。ゲーム用UIに戻ろうとすると、フルパフォーマンスを発揮するために再起動を勧める通知が出る。

おそらく、Windows 11のデスクトップに移動するタイミングで、ゲームに関係ないプロセスを起動することになる。ここからゲーム用UIに戻ること自体は問題なく、見た目は普通に動作する。

しかし、このままだとWindows 11のデスクトップ用のプロセスが残った状態になる。ゲーム向けに不要なプロセスを動かさない状態に戻すには、再起動が確実なのだろう。この挙動から、本機のゲーム用UIは真面目にゲーム向けのチューニングがなされていると推測できる。

このゲーム用UIが他の製品でも導入できるようになれば、PCゲームのパフォーマンスを底上げできるものとして面白そうなのだが、おそらくそうはならないと思う。本機のハードウェアに特化して徹底したチューニングがなされているべきで、ハードウェアだけでなくソフトウェアも本機の価値になる。Microsoftがタッグを組んでやるなら、そうあるべきだろう。

SteamやGOGなど他社のストアも対応

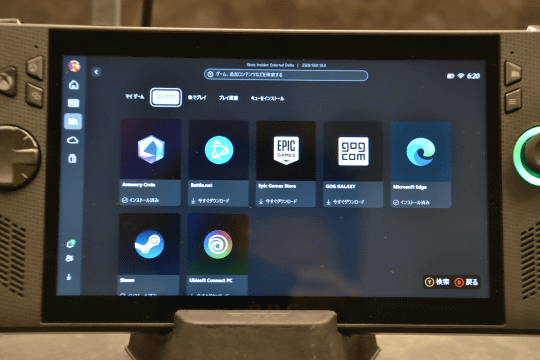

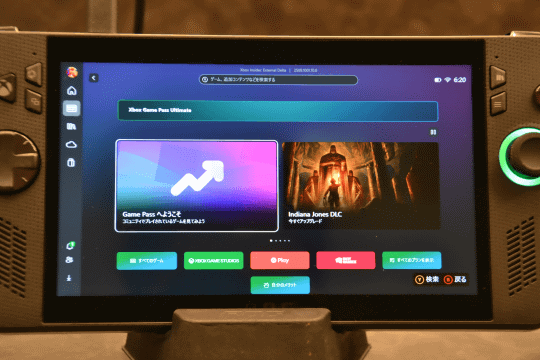

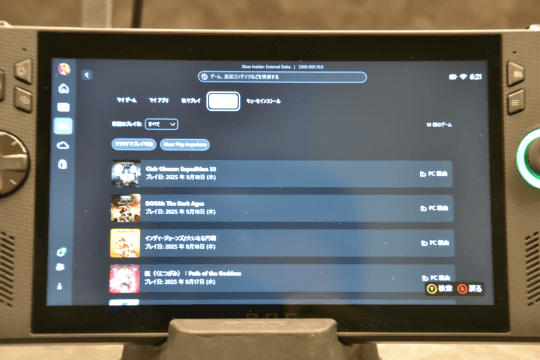

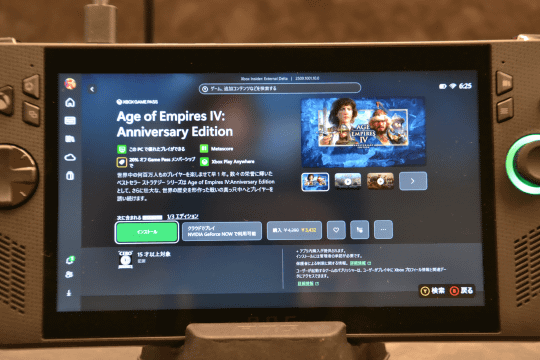

ソフトウェア周りでもう1つ注目したいのが、他社のゲーム配信ストアの扱いだ。Microsoftは主要なゲーム配信ストアを一括管理できるライブラリ機能「Aggregated Gaming Library」を、「Xbox」アプリに導入するべくテストを進めている。

この機能を「ROG Xbox Ally」に導入することも発表済み。これがあれば、デスクトップに戻って各社のストアアプリを起動してゲームを動かす必要はなくなる。ゲーム用UI向けのチューニングがなされている前提だと、このライブラリ機能は必須と言うべきものだ。

では一体どこのゲーム配信ストアが対応するのか。6月時点の発表では、「Xbox」、「Game Pass」、「Battle.net」、および主要なPCゲーム配信ストアとされている。「Xbox」や「Game Pass」は自社サービス、「Battle.net」も傘下となったActivision Blizzardのサービスなので当然だ。

試遊機を確認すると、[ライブラリ]の中にある[マイ アプリ]に、ストアアプリの名前を確認できた。先述の「Battle.net」のほか、「Epic Games Store」、「GOG GALAXY」、「Steam」、「Ubisoft Connect PC」が確認できた。「GOG」までカバーしているのはちょっと意外で、主要なPCゲーム配信ストアはほぼカバーしたと言っていいだろう。

インストールされていないストアアプリの項目には「今すぐダウンロード」と書かれており、Webブラウザーで検索する必要もなく、直接インストール操作ができるようだ。ちなみに「Microsoft Edge」の項目もあり、Windowsデスクトップを開かずにWebブラウザーを使えるようだ。

現時点ではXbox Insider向けのテストバージョンなので、今後追加や変更がある可能性はあるが、少なくともこれらのゲーム配信ストアが導入を検討されていることは間違いない。

EAの名前がないのはちょっと気になるが、「PC Game Pass」で「EA Play」を提供しているくらいなので、何かしらフォローはされるだろうと思う。このあたりはいずれ実機で確かめたい。

「ROG Ally」のインパクトを市場に再び起こす「ROG Xbox Ally X」

そして気になる価格がついに発表された。「ROG Xbox Ally(RC73YA-Z2A16G512)」は89,800円、「ROG Xbox Ally X(RC73XA-Z2E24G1T)」は139,800円。

「ROG Xbox Ally X」はPlayStation 5 Proを上回り、家庭用ゲーム機としては過去最高値……と言いたくなるが、本機はあくまでポータブルゲーミングPCである。もっとも、いまさら家庭用ゲーム機とPCを切り分ける必要もないだろう、というのが本機の(あるいはXboxの)目指すところのようにも思われるが。

改めてポータブルゲーミングPCとして価格を見ると、ASUSの先代機となる「ROG Ally X」が139,800円で、「ROG Xbox Ally X」と同価格になる。つまりASUSとしては、ポータブルゲーミングPCは本機で完全に代替わりするという判断なのだとわかる(といってもASUS公式通販では現在「ROG Ally X」を1万円引きセール中だ)。

一般的に言えば約14万円のゲーム機というのは高いと認識されるはずだし、多くの方にはそう簡単に払える金額ではないのは確か。しかし、このスペックのポータブルゲーミングPCとしては、スペックの近い他社製品と比べても明らかに安く、価格破壊と言っていいかどうかくらいのラインだ。筆者はROGとXboxという大きなブランドの価値も加味して、安くて15万円くらいと想像していたので、いい意味で裏切られた。

思えばASUSの初代ポータブルゲーミングPC「ROG Ally」が登場した時も、大きなブランド力と安価な設定で、市場に大きな影響を与えた。今回も知名度の低いメーカーが激安戦略を取ったのならともかく、ASUSがMicrosoftとタッグを組んでより強力になってやってくるのだから、競合他社は頭を抱えているかもしれない。

もう1つの「ROG Xbox Ally」の89,800円は、割と穏当な価格設定に見える。市場で最も競合しそうなValveの「Steam Deck」は84,800円で、それより5,000円高い設定ではあるが、こちらは独自のSteamOSを搭載した製品。Windows PCとしても機能する「ROG Xbox Ally」は、利便性と互換性の面で優位だ。

その他の製品と見比べても、良くも悪くも突出した感じはない。例えばASUSの「ROG Ally」は、在庫を探せば8万円程度で入手できそうだ。スペック的にはこちらの方が概ね上なのだが、旧型機であることや独自UIではないことを差し引くと無難な線とも見える。「ROG Xbox Ally X」の挑戦的な価格からすると、こちらももう一声と言いたくなるが、上手な価格設定ではあると思う。

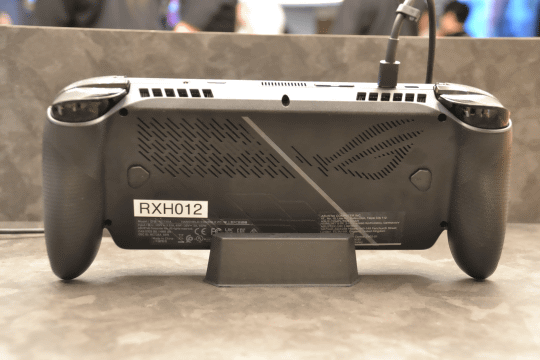

最後にハードウェアについて、筆者の個人的な感想を、写真を交えながら簡単に述べておこう。全体として完成度はとても高く、初めてのポータブルゲーミングPCとして選ぶのに最適な製品と言っていい。なお9月27~28日に一般公開日となる東京ゲームショウ2025では、ASUSブースに多数の実機が用意されているので、ぜひお試しいただきたい。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)