教えて!助けて!! Adobe先生

「誰にでも伝わる」デザインへ──個人でも簡単に取り組めるアクセシビリティ対応のいま

アドビの無料ツールを1分使って“見える・伝わる”コンテンツづくりを

2025年7月29日 09:00

たとえば、あなたが作った資料が「読みにくい」と感じる人がいたとしたら?

色の使い方ひとつで、大切な情報が伝わらない人がいたとしたら?

そんな「伝わらないリスク」を減らす取り組みが、アクセシビリティ対応です。いま、企業でも個人でも「見える」「読める」だけでなく、「誰にでも伝わる」デザインが求められています。

アドビは、その第一歩として、すべての人が使いやすいデザイン環境を整えるための支援を続けています。この記事では、簡単に取り組めるアクセシビリティ対応の方法と、アドビの代表的なツールをご紹介します。

「見える」「伝わる」デザインって、どういうこと?

アクセシビリティとは、一言でいえば「すべての人が、状況や能力に関わらず、支障なく利用できること」を指します。これは、視覚や聴覚に障がいのある方々だけでなく、実は私たち全員に関わる重要なテーマです。

たとえば:

- 色の見え方が異なる「色覚多様性」を持つ人

- 小さな文字が見えづらい高齢者

- スマホだけで情報を見る若い世代

こうした背景を踏まえ、日本では2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました。つまり、情報を発信するすべての人に、より一層の配慮と工夫が求められる時代になっているのです。

色の見え方が違えば、伝わり方も違う

たとえば、赤と緑を見分けにくい人にとって、「重要な部分を赤字で強調」しても、まったく伝わらないことがあります。そんなとき役立つのが、アドビが提供する無料のWebアプリ「Adobe Color」です。

「Adobe Color」であれば、Web上で以下のようなチェックが可能です:

- 文字と背景のコントラストを自動判定

- 色覚シミュレーションで見え方の違いを確認

- 作成した配色テーマを、PhotoshopやIllustratorなどのアプリに連携

資料やプレゼンを作る前に1分使って見え方をチェックするだけで、伝わりやすさの質が大きく向上します。

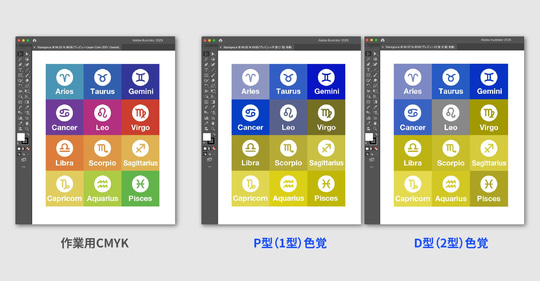

PhotoshopやIllustratorでも“見え方の違い”をチェックできる

PhotoshopやIllustratorには、色覚シミュレーション機能が標準搭載されています。制作中にP型(1型)色覚およびD型(2型)色覚の、2タイプの色覚特性を持つ人が、どのように色を感じているかを画面上で再現します。これにより、色だけで情報を伝えていないか、配色の区別がつきにくくなっていないかを、視覚的に確認・修正することができます。

この機能は、グラフィックだけでなく、

- プレゼン資料

- 社内報

- ポスターやバナー

など、「誰かに伝えるもの」すべてに応用できます。

PDFや印刷物にもできることがある

アクセシビリティ対応は、Webサイトだけの話ではありません。紙の資料、PDF、パンフレット、提案書――あらゆるコンテンツが対象になります。

たとえば、Adobe Acrobatを使えば:

- 読み上げソフトに対応するタグ付きPDFを作成

- 読みにくい文字サイズや配色の自動チェック

- プリフライト(印刷前のエラーチェック)でミスを事前に防止

ちょっとした設定で、資料の見やすさ・信頼感・印象が大きく変わります。

アドビでは、フォントの埋め込み、タグ付きPDFの作成、配色のコントラスト調整など、情報伝達力を担保するために知っておくべき実践的な知識をまとめている「PDF&出力の手引き2025」を公開していますので、ぜひ活用ください。

「特別なこと」ではなく「届けるための当たり前」へ

アクセシビリティ対応と聞くと、「専門的で難しそう」「大企業だけがやること」と感じるかもしれません。けれどその本質は、特別な技術ではなく、誰かに正しく“届ける”ための小さな気づかいの積み重ねです。

たとえば、注意書きを赤字だけでなく太字やアイコンで補強したり、小さな文字に余白をつけて読みやすくしたり。見た目だけでなく、読み上げ対応のPDFにするのもひとつの工夫です。こうした配慮は、特別なスキルがなくても誰でも今日から始められます。アクセシビリティは、限られた人のための特別対応ではなく、すべての人に情報を“きちんと届ける”ための、当たり前の工夫です。

あなたの資料やコンテンツ、言葉が、一人でも多くの人に正しく届くように。まずは、目の前のひとつの資料から見直してみませんか?

もっと知りたい方はアドビブログへ

本記事では、アクセシビリティの概要や、アドビが提供するツールの一部をご紹介しました。より詳しい内容は、アドビ公式ブログにてご覧いただけます。

[お詫びと訂正(2025年7月30日)] 掲載当初、「改正障害者差別解消法」に関する記述において誤解を招く表現がありました。ここにお詫びして訂正いたします。

著者プロフィール:Takashi Iwamoto

アドビ株式会社 / Creative Cloud セグメントマーケティング部 マーケティングマネージャー

2004年にアドビ システムズ社に入社。Illustrator、Photoshop、InDesignなどのデザインツールを担当。一貫して広くデザイン、印刷市場へ最新製品を訴求。担当製品も多く、Adobe FontsやAdobe Fresco、Creative Cloudで新たに追加されたサービスやツール、モバイルアプリにも注力をしている。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)