柳谷智宣のAI ウォッチ!

ターミナルが「怖い黒い画面」から「頼れる相棒」へ ~AI CLIが変えるこれからの開発スタイル

いま知っておきたいAI CLIエージェント[後編]

2025年9月10日 09:00

2025年は、Googleの「Gemini CLI」やAnthropicの「Claude Code」など、先進的なAI CLIエージェントが次々と登場しており、「AI CLI元年」とも言われている。すでに多くのエンジニアが開発にAIを活用しているが、AI CLIはエンジニアだけのものではない。AIという“通訳”が登場したことで、コードの知識がない人でもコードを生成できるようになったのだ。

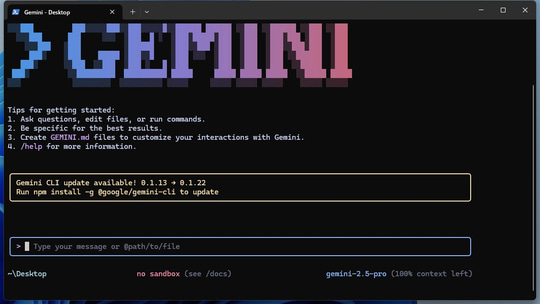

コマンドラインインターフェイスの黒いウィンドウが苦手という人も多いと思うが、触ってみればそこまで難しくはない。非エンジニアの人でも、ぜひ活用してほしい。

AI CLIを使うのは自転車に乗るようなものだ。いきなりレースに出場するのは無理かもしれないが、街中を走るくらいはすぐにできるようになる。まずは、1ページのWebページを作ってみるとか、単機能のアプリを作ってみるところから始めてみよう。

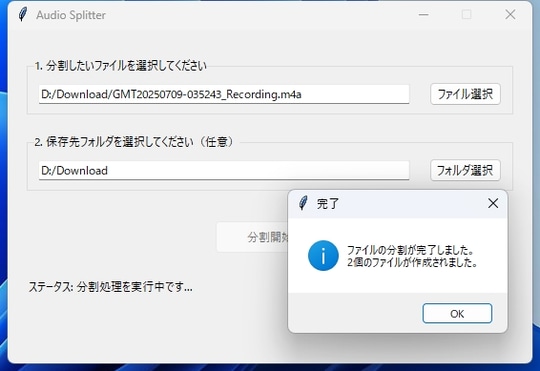

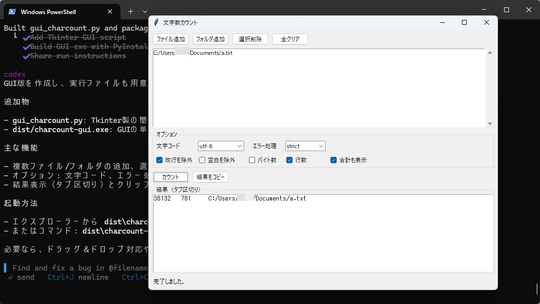

例えば、筆者はインタビューの録音ファイルが大きくなった場合、AIに文字起こしさせるためにファイルを分割したいというニーズがある。しかし、なかなか手軽に使えるツールがない。無料のWebサービスもあるが、取材音声を見知らぬクラウドにアップロードするのも躊躇われる。

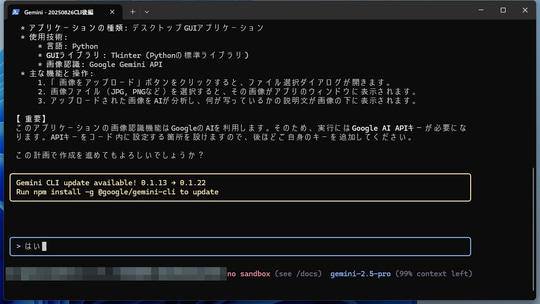

そこで、Gemini CLIに頼んでアプリを作ってもらった。

筆者の指示が足りなかったところを何度かやり取りするだけで、30分もしないうちにアプリが完成。音声ファイルを渡すと、きちんと分割してくれるので重宝している。無料で安全なツールを探し回る手間から解放されたのはありがたい。非エンジニアの立場からすると、これにはちょっと感動した。大したアプリではないが、それでも自分のニッチなニーズに合った機能を自分で作ることができたのだ。

Googleの「みんなで使おう」戦略とAnthropicの「最高性能」追求戦略

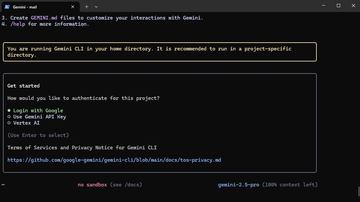

初心者はまず、無料の「Gemini CLI」を触って入門してみることをお勧めする。

Gemini CLIは、Googleの「みんなで使って業界標準にしよう」という戦略を体現し、オープンソースとして公開されており、個人開発者向けに太っ腹な無料枠を提供しているのが特徴だ。前編でも紹介したとおり、1日あたり1,000回、1分あたり60回まで無料、というのはありがたい。これは、AndroidやChromeのように、まず広く普及させることを狙ったGoogleの戦略だろう。

Gemini CLIは、指示を受けるとまず「どうすれば実現できるか」を考え、具体的な実行計画を立ててユーザーに提案する。ユーザーが承認すると実行されるので、AIが勝手に危険な操作をするリスクを低減できる。

もちろん、他にもさまざまなAI CLIが登場している。

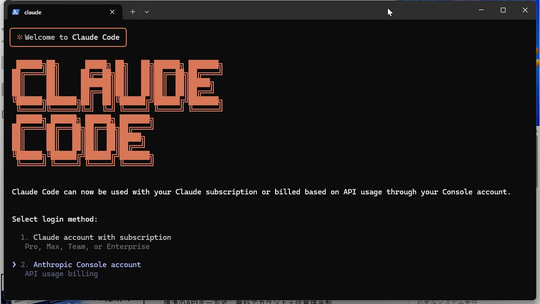

Anthropicが提供する「Claude Code」は、性能を追求した高性能なツールとなっている。同社の最高性能モデル「Claude 4.1 Opus」の圧倒的な能力を使って、複雑で難しい課題を解決できるのが特徴だ。

Claude Codeの真価は、プログラム全体を把握し、作業全体の自動化が行える点だ。プロジェクト全体を自律的に探索し、ファイル同士の関係性を深く理解することができる。複数のファイルにまたがる複雑なプログラムの書き換えなども正確に実行できる。

例えば、コード共有サイト「GitHub」のURLを渡すだけで、内容を読み解き、コードを書き、テストを実行し、問題がなければ修正提案まで作成する、という一連の流れを自動でこなす能力も備えている。

利用コストは従量制のAPI課金のほか、定額プランも月額20米ドルのProプランから、月額200米ドルのMax 20xプランまで用意されている。なお、Claude Codeには無料プランは用意されていない。

OpenAIの「Codex CLI」はオープンソースで公開されている。シェルコマンドの実行を安全に制御する承認ワークフローと、OSレベルのサンドボックス機能でセキュリティを確保する設計になっているのが特徴。単に自然言語をシェルコマンドに翻訳するだけでなく、コーディングエージェントとしてローカル環境でファイルの読み書きや修正、実行までを自律的に行う能力を持っている。

Codex CLIは、ChatGPTのPlusプラン以上のユーザーなら追加料金なしで利用でき、API接続での利用も可能だ。

未来の開発者は「コードを書く人」から「AIを指揮する人」へ

強力なAI CLIを誰もが利用できるようになり、これからはAIと対話しながらものづくりを進めるのが当たり前となるだろう。これからの開発は、例えるなら自分でピアノを弾くミュージシャンから、オーケストラを指揮する指揮者のように変化していくと考えられる。

AIによる開発では、一つ一つのコードの文法を暗記することよりも、「何を作りたいのか」を明確に考え、それをAIに的確な言葉で伝えるコミュニケーション能力が求められるようになるだろう。

もちろん、AIが書いたコードが本当に正しいのかを判断したり、より良い指示を出したりするためには、プログラミングの知識があった方が有利なのは間違いない。しかし、AI CLIは、その知識を学ぶための最高の家庭教師にもなり得る。わからないコマンドがあれば質問すればよいし、作成したコードのセキュリティ分析をしてもらうことも可能なのだ。

AI CLIが凄いからといって、非エンジニアがちょいちょいっと作ったもので一攫千金を狙うのは無理があるということは肝に銘じてほしい。当然、すでに経験を積んだエンジニアがAI CLIを使えば、さらに優れたコードを生成できるからだ。そうではなく、まずは自分が必要とするWebページやアプリなどを作るところから始めよう。

黒い画面(ターミナル)は、もはや専門家だけが使う怖い場所ではない。自身のアイデアを伝えれば、それを形にしてくれる頼もしい相棒と考え、まずはこの新しい開発スタイルを体験してみることをお勧めする。あなただけの「ちょっと便利なツール」を手間をかけずに作れる便利さはクセになること請け合いだ。

著者プロフィール:柳谷 智宣

IT・ビジネス関連のライター。キャリアは26年目で、デジタルガジェットからWebサービス、コンシューマー製品からエンタープライズ製品まで幅広く手掛ける。近年はAI、SaaS、DX領域に注力している。日々、大量の原稿を執筆しており、生成AIがないと仕事をさばけない状態になっている。

・著者Webサイト:https://prof.yanagiya.biz/

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)