石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』

三条市をテーマにした手作り感あふれるフリーRPGが、実はとんでもないプロジェクトだった

市全体を巻き込んで制作された「三条上々!!! 山と川と鋼と八人の米神」

2025年9月11日 16:39

ご当地ゲームと侮るなかれ

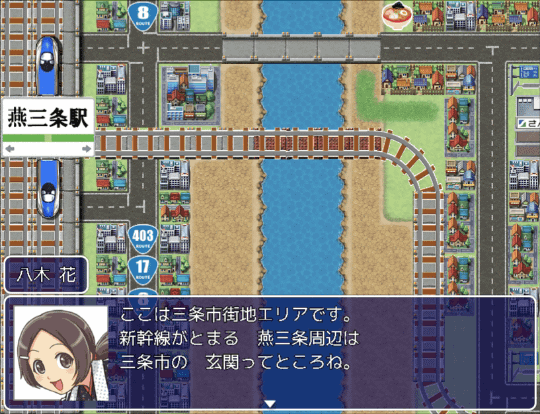

新潟県三条市をご存知だろうか。筆者が知っているのは、隣の燕市と合わせて燕三条地域と呼ばれ、金物の町として知られていること。燕三条駅という新幹線の駅があることから、しばしば「燕三条市」と呼び間違えられる地域である(三条市と燕市は別の市)。

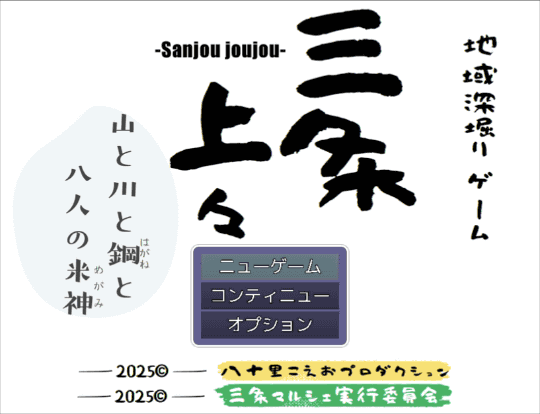

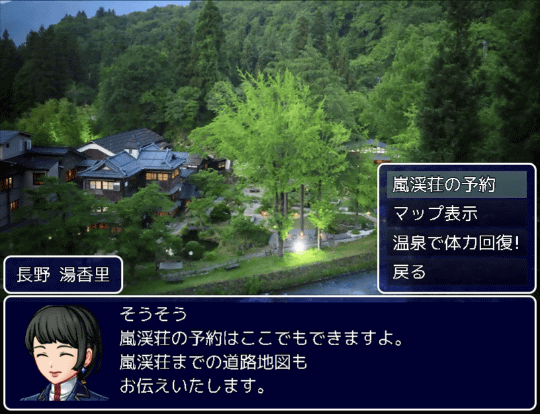

今回の話は、三条市をテーマに作られたフリーソフトのRPG「三条上々!!! 山と川と鋼と八人の米神」についてだ。三条市の地形を再現したマップで、三条市の観光ポイントや地域の魅力を伝えながら冒険するという内容になっている。

ここまで聞いて、『面白そう! やってみよう!』となる方は、それほど多くないと思う。筆者も『せっかくだから触ってみようか』くらいのテンションでプレイし始めた。

基本的には想像どおりの内容なのだが、どうも妙だなと感じる部分がいくつもある。プレイしつつ調べていくと、これが実はすごいことをやっている作品だと気づいた。

今回、あえてゲーム内容には直接触れないようにしつつ、本作の何がすごいのかを語っていきたい。

地元を題材にしたゲームにしては……

本作は「八十里こえお」氏というゲームクリエイターが、RPGツクールMZを使って開発したという。住んでいる町をテーマにして、趣味で作ったゲームという印象だ。フリーソフトでは、作者の地元愛があふれる作品を時々見かけるので、本作もそのうちの1つだろうと思った。

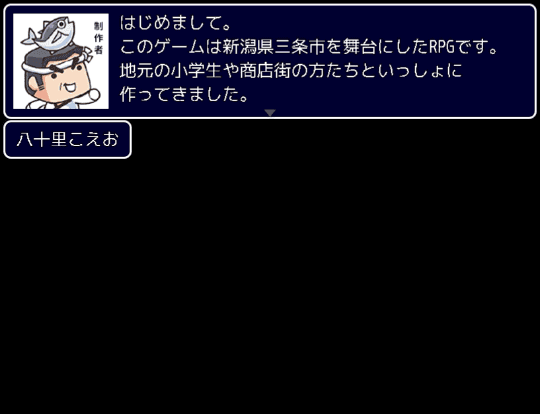

プレイ環境はWebブラウザーとなっており、ダウンロードせずにすぐ遊べる。ゲームを開始してすぐ、作者の説明が表示される。なかなかに自己主張が強い作者だな……と思ったら、この文言が出てくる。

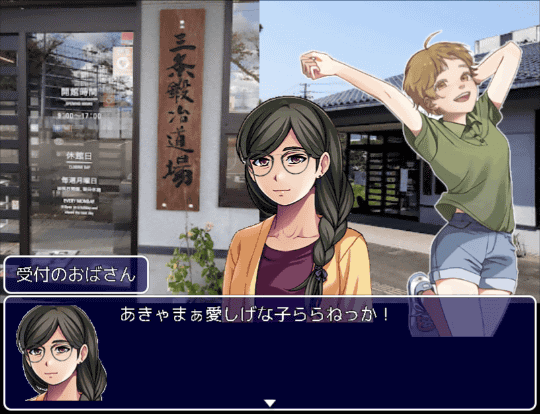

『地元の小学生や商店街の方たちといっしょに作ってきました』とある。どうも作者が個人で作ったゲームではなく、もっと地元と密着した大きな枠組みで作られているらしい。こういうゲームは、商用・非商用問わずほとんど見た記憶がない。

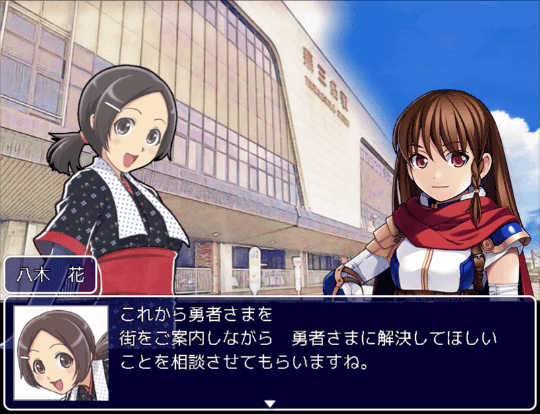

物語は、新幹線で到着したと思しき勇者が町の問題を解決していくらしい。この舞台と設定とキャラクターが全部ちぐはぐなのが面白い。

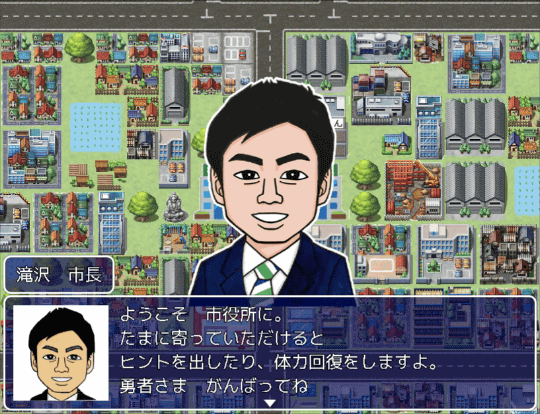

そして間もなく出てくるのがこのキャラクター。

「滝沢市長」とある。詳しい説明はないのだが、この流れだと三条市の市長なのだろう。調べてみると、現在の三条市市長は滝沢亮氏である。まだ39歳の若さにして既に2期目を務めているそうだ。

地元の小学生や商店街の方たちだけでなく、市長までゲームに登場させているのは素直に驚く。お若い市長なので、こういった取り組みに理解があり、フットワークが軽いのかなと想像するが、それにしたってゲームのキャラとして使わせてと気軽に言える相手ではない。本作がいよいよ普通でない作品に見えてくる。

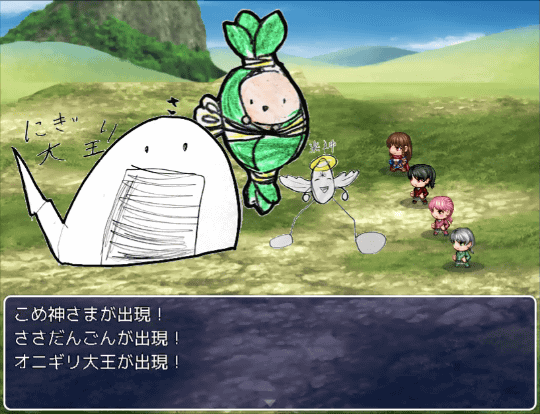

フィールドでは手書きと思しき敵キャラクターたちと戦闘になる。これが地元の小学生の手によるものだそうで、地元ならではのキャラクターが描かれていたり、ただ子供が好きなものを描いただけだろうというのがあって笑えたりする。

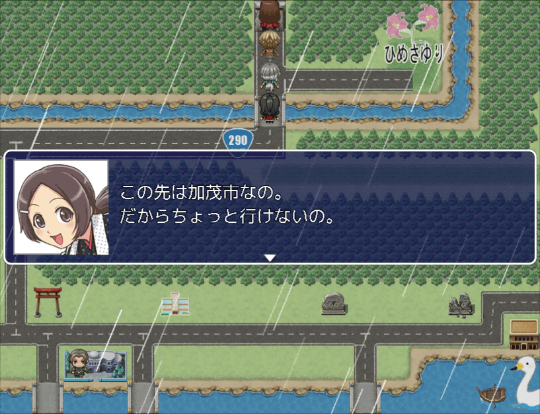

プレイ中に移動する中で、道路や鉄道、主要施設の場所も何となくわかってくる。米どころの新潟県だけあり、マップの大部分が田畑なのも遠慮ない。

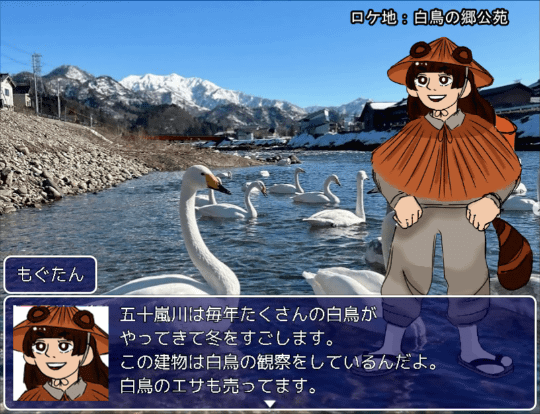

もちろん名所めぐりもできるし、詳しい説明も映像付きで入る。場所によっては、施設の説明に続いて、Webサイトや地図への誘導も行われる。隣の市に入ってしまう場所はさりげなくブロックされるのも面白い。

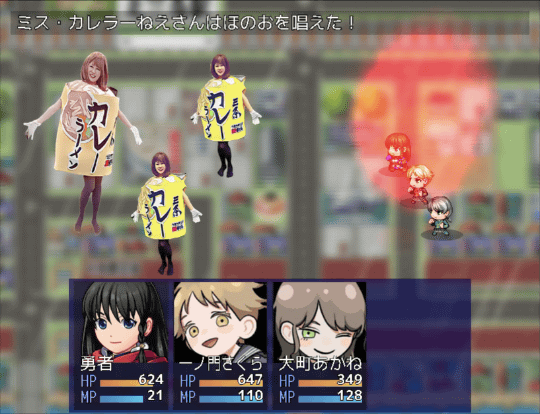

マップ上に点在するラーメンのマークに移動すると、カレーラーメンと書かれた着ぐるみらしきものを身に着けた謎のお姉さんとのバトルになる。明らかにリアルな写真なので、実在する人物なのであろう。ちなみにこの「カレラーねえさん」を倒すと、すごい量の経験値をもらえる。

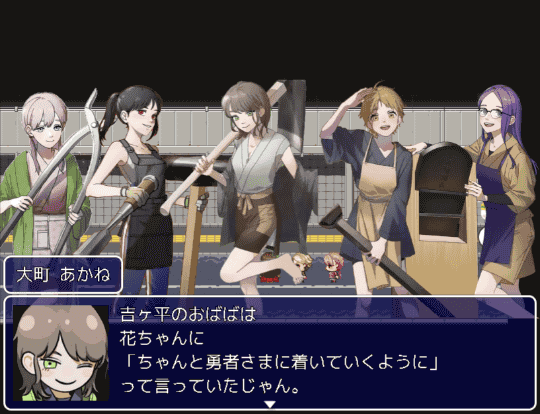

本作がただ地域のネタをちりばめただけでなく、地元のさまざまな方面と手を組んで作られていることは伝わっただろう。さらに勇者の仲間になる「鍛冶ガール」の5人も、三条市の魅力を発信するご当地キャラクターとして本当に存在する。NPCではなく仲間としてバトルさせようというのは英断だ。

筆者はもちろん「鍛冶ガール」のことは全く知らなかったわけだが、ゲームのメインキャラクターとして登場すると、セリフやストーリー、バトルでの特性の設定も必要になる。本作が登場する前から存在するキャラクターだが、5人組の「鍛冶ガール」にしっかりした個性が見えて、プレイヤーも興味がわきやすい。

プレイヤーが「鍛冶ガール」について調べると、三条市のさまざまな情報に行き当たる。三条市にゲームから興味を持った先に、こういったキャラクターが居てくれることで、ゲームの後にもつながりを残せる。とてもよい仕掛けだと思う。

地元を知るための優れたツールとして

本作をプレイしながら筆者が強く感じたのは、『とてもうらやましい取り組みだな』ということ。三条市への興味も増したが、『近所にこんな作品があればいいのに』という気持ちが強かった。

本作を純粋にゲームとしてのみ評価するなら、RPGツクールMZをベースにしたごく普通のRPGだ。コマンドバトルで敵を倒して進み、目的地をたどるようにストーリーを進めていく。敵の強さや装備の能力など、全体的なバランスがあまり良いとは言えず、大味で単調な印象を持った。

ただ、これはあくまでゲーム的要素だけを評価した場合の話。ゲームとしては進行がスムーズで、ほぼ詰まる点はない。簡単でシンプルなゲーム内容だからこそ、町の隅々まで移動してみる余裕があり、あちこちで三条市について知り、学べるようになっている。

これを自分が住んでいる場所で考えると、よく知っているのは生活圏内だけで、同じ市内でも行ったことがない、何があるか知らないという場所はいっぱいある。だが、そこにも人は住んでいて、ちょっとした名所が隠れているかもしれない。その気づきをもらえる地元密着型のゲームがあったら、ぜひやってみたい。

本作をプレイして一番楽しんでいるのは、きっと三条市の子供たちなのだろうと思う。子供たちが地元をより深く知り、地元愛をより深めていくことで、将来的な過疎化を防ぐことにつながり、長い目で見れば町おこしになる。なるほど、作中に市長が登場する価値がある。

こんな作品がある三条市がうらやましいと思うし、作品づくりに関われる市民の方々がうらやましい。他所でも同じようにするのは難しいとは思うが、こういう取り組みはぜひ広がって欲しいと願う。

1977年生まれ、滋賀県出身

ゲーム専門誌『GAME Watch』(インプレス)の記者を経てフリージャーナリスト。ゲーム等のエンターテイメントと、PC・スマホ・ネットワーク等のIT系にまたがる分野を中心に幅広く執筆中。1990年代からのオンラインゲーマー。窓の杜では連載『初月100円! オススメGame Pass作品』、『週末ゲーム』などを執筆。

・著者Webサイト:https://ougi.net/

PCゲームに関する話題を、窓の杜らしくソフトウェアと絡め、コラム形式でお届けする連載「石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』」。PCゲームファンはもちろん、普段ゲームを遊ばない方も歓迎の気楽な読み物です。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)