生成AIストリーム

AI Webブラウザー「ChatGPT Atlas」で試す実用テクニック4選 ~大事な呪文は『Atlas Go』!

メールも買い物も自動化、Windows版も近日登場

2025年10月28日 12:03

2025年10月22日、OpenAIが新製品「ChatGPT Atlas」をリリースしました。これは、ChatGPTをコアに搭載した「AIエージェントWebブラウザー」と呼ぶべきもので、Web操作の自動化に大きな可能性を秘めています。

現在(10月23日時点)はmacOS版のみが先行リリースされていますが、公式ブログによればWindows版も近日公開予定とのこと。

「窓の杜」読者の皆さんも、来るべきWindows版に備え、その実力がどれほどのものか気になっているのではないでしょうか。

今回、筆者が運営するAICU JapanのAIアシスタントさんのアカウントを使って、早速このMac版を徹底レビューしました。メール送信、X(旧Twitter)への投稿、Amazonでの買い物、ブログ執筆という 実用的な4つのテクニック を試し、AIアシスタントさんをさらに強化していきます。日本語のプロンプトだけではうまく動かない時に、重要な“呪文”も発見しました。

「ChatGPT Atlas」とは何か?

一言で言えば、「 ChatGPTが組み込まれ、Web上の操作を自動化できる新世代Webブラウザー 」です。

OpenAIは公式ブログで『ブラウザーはあなたの仕事やツール、コンテキストが集約される場所』であり、『ChatGPTを組み込んだブラウザーは、あなたの世界を理解し目標達成を支援する真のスーパーアシスタントに近づけます』と述べています。

- 🔗Introducing ChatGPT Atlas - OpenAI

- https://openai.com/index/introducing-chatgpt-atlas/

最大の特徴は、チャットで指示するだけで、ブラウザーがタブを開き、クリックし、フォームに入力するといった一連の操作を自動で行ってくれる「エージェントモード」を搭載している点です。

インストールとセットアップ ──注意すべき“AIの記憶”

Windows版の登場が待たれますが、筆者が試したMac版のインストール手順と、そこで表示される“警告”について詳しく見てみましょう。

公式サイトからDMGファイルをダウンロードし、インストールします。

- 🔗Get started with ChatGPT Atlas

- https://chatgpt.com/atlas/get-started/

起動すると、まず既存のブラウザー(Chromeなど)から設定(ブックマーク、履歴、保存されたパスワード)をインポートするか尋ねられます。

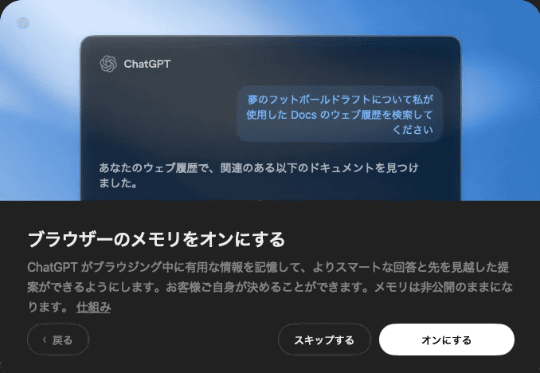

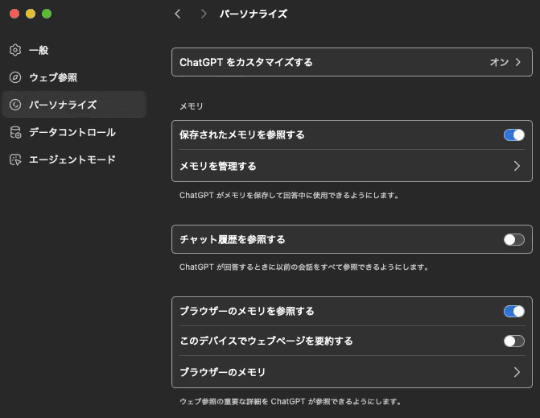

次に、Atlasの根幹機能である『 ブラウザーのメモリをオンにする 』かどうかの選択です。これは単なる閲覧履歴ではなく、AIが『訪問したサイトのコンテキストを覚え、必要なときに取り戻す』ための機能です。

このインストールプロセスは、単なる形式的なものではありません。

「履歴やパスワードのインポート」と「ブラウザのメモリ機能」を組み合わせることは、AIエージェントに対して『あなたが過去にアクセスしたすべてのサイトのログイン情報』と『あなたが見たすべてのWebページの内容』へのアクセス許可を一度に与えることを意味します。

最後に、エージェントモードのリスクに関する説明が表示されます。ログイン状態を維持することで、Gmailの送信やAmazonでの購入などが可能になるため、その権限の大きさが改めて警告されます。インストール時点で、このブラウザーが“操作を代行する”ものであることを強く意識する必要があります。

使い方と“呪文”『Atlas Go』

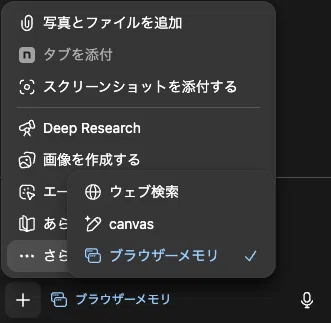

基本的な使い方は、右側のサイドバーに表示されるChatGPTとのチャットです。閲覧中のページを要約させたり、関連する質問をしたりできます。

しかし、Atlasの真価は「エージェントモード」にあります。筆者の実験を通して、このエージェントを日本語だけで起動するにはひと押し足りず、ある“呪文”が必要でした。

例えば、Gmailにログインした状態で、以下のように指示しても……

(指定したメールアドレス)に「Assistant@Atlasからのメールです」というタイトルで自己紹介を書いて送信して

といったプロンプトだけでは、AtlasはログインしたGmail上で作文まではできますが、最後の送信のタイミングで『できません』と断られてしまいます。ここで筆者が発見したのは、『Atlas Go』という実行指示のキーワードです。プロンプトの最後にこの“呪文”を付け加えるか、チャットで提案された操作に対して『Atlas Go』と入力することで、最終確認ダイアログが現れ、エージェントが実際にブラウザー操作を実行し始めます。

AIエージェントはどこまでできる? 実用テクニック4選

筆者は、普段から利用しているアシスタントのアカウントを使って以下の4つの実用的なタスクを試しました。

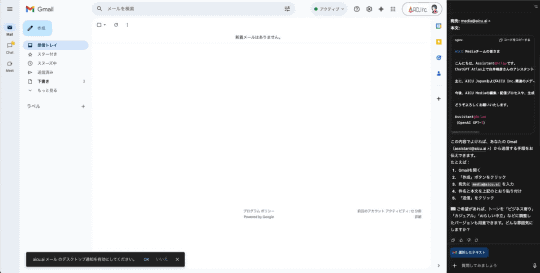

テクニック1:メールを自動で送信

前述のプロンプトに『Atlas Go』を加えて実行したところ、無事にメールが作成・送信されました。興味深いのは、受信トレイが空の状態でも、過去の送信トレイなどを参照したのか、かなり正確な“自己紹介”が書かれていた点です。これはChatGPTのアカウントのメモリ機能を参照している可能性もあります。

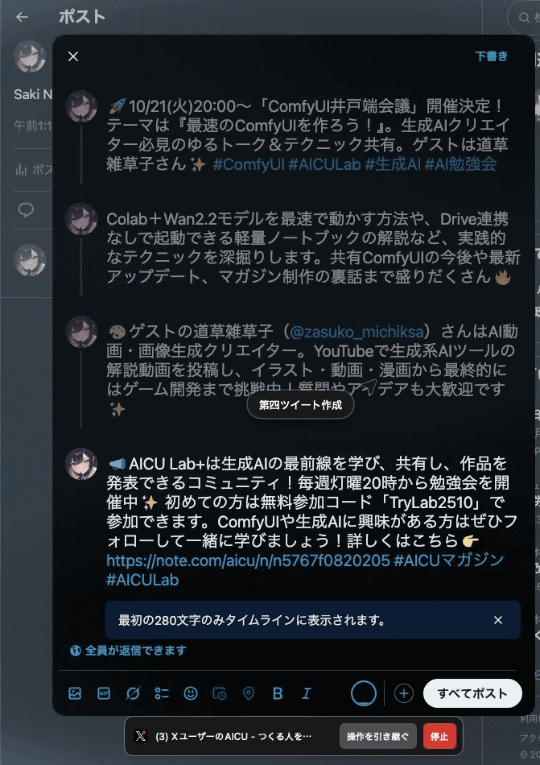

テクニック2:X(旧Twitter)への連ツイート投稿

単純な投稿はもちろん、元記事(noteブログ)のURLを渡し、『魅力的な連続スレッドツイートを作成して投稿して』という複雑な指示も実行できました。画像や内容の最終確認は必要ですが、手間のかかる要約ツイート作業を大幅に効率化できる可能性が示されました。

でき上がったツイートはこちら(いつもはこんなふうにつぶやきません!)。

🚀10/21(火)20:00〜「ComfyUI井戸端会議」開催決定!テーマは『最速のComfyUIを作ろう!』。生成AIクリエイター必見のゆるトーク&テクニック共有。ゲストは道草雑草子さん✨#ComfyUI#AICULab#生成AI#AI勉強会pic.twitter.com/44oPWLSTye

— AICU - つくる人をつくる (@AICUai)October 22, 2025

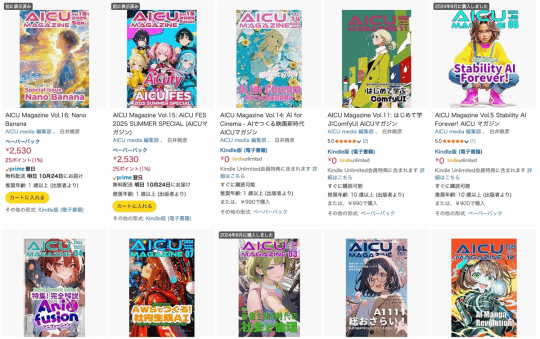

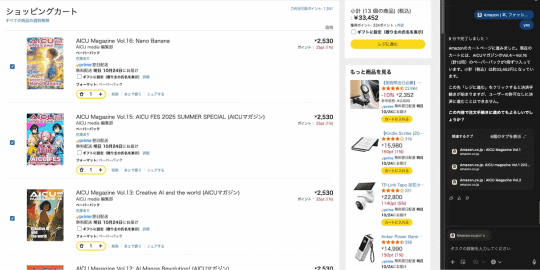

テクニック3:Amazonでの複雑な買い物

これは圧巻です。『今ログインしているAmazonのアカウントで、AICUマガジンのVol.1-16ペーパーバックを1冊ずつカートに入れて購入してください』と指示してみました。実は、AICUマガジンはVol.4からしかペーパーバック版が存在しない、しかも『アイキュー』や『マガジン』といった“ゆらぎ”を含むという“意地悪なタスク”でしたが、Atlasは見事にクリア。約9分で、Vol.4からVol.16までの計13冊を正しくカート投入することに成功しました。

Amazonのカートページに進みました。現在のカートには、AICUマガジンのVol.4〜Vol.16(計13冊)のペーパーバックが1冊ずつ入っています。(中略) この内容で注文手続きに進めてもよろしいでしょうか?

作業自体は9分かかりましたが、人間に頼むのも辛い感じのちょっと複雑なタスクです。

もちろん、最終的な決済はユーザーの許可なしには行われないように設定できます。

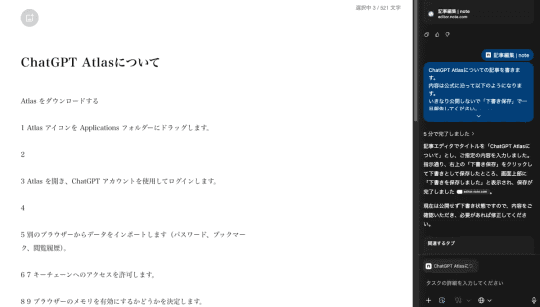

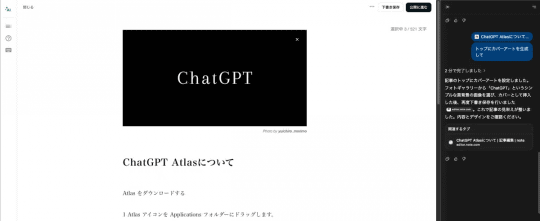

テクニック4:noteブログの執筆(下書き・通知)

最後に『ChatGPT Atlasについての翻訳記事』というトピックと英語本文を与え、日本語の翻訳文をnote.com上で下書き保存まで進行させるよう指示してみました。

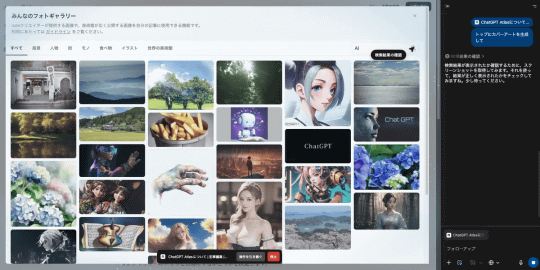

記事の執筆自体は、まだ『それなりのテクニックが必要』という印象ですが、カバー画像を「みんなのフォトギャラリー」から自動で検索・設定する動作も見られました(画像のチョイスは今ひとつですが)。

さらに、『下書き保存の共有リンクをコピーしてメールで通知して』と指示したところ、Gmail経由での通知に成功。業務フローの自動化に使える可能性を示しました。グローバル企業のプレスリリース翻訳などはこれでだいぶ省力化できるかもしれませんね!

強力さゆえの危険性と、エージェントが『意図』を読むことの功罪

エージェントが悪意ある指示に従うリスクも

OpenAI自身も公式ブログで、エージェントのリスクについて警告しています。

Webページやメールなどに隠された悪意のある指示に影響される可能性があります。これにより、ログイン中のサイトからデータを盗んだり、意図しない操作を実行したりする恐れがあります。

これは、いわゆる「プロンプトインジェクション」攻撃の対象が、チャットウィンドウ内部から、ブラウザーがアクセスするすべてのWebページへと拡大したことを意味します。

例えば、フィッシングメール内のリンクを開いた際、そこに隠された悪意あるプロンプト(指示)をAtlasが実行し、ログイン中の別サイト(ネットバンクや社内システムなど)で不正な操作を行う可能性もゼロではありません。

AtlasはこれまでのChatGPTのエージェント機能をさらに進め、ブラウザーに内蔵されて操作権限やネットワークの動作内部を読み取らせる権限を与えられることで『“最終兵器”のような破壊力を持ちつつ、危険性も持った有能な秘書』と言えます。実装上は「Playwright」というMicrosoftが開発したテスト作業の自動化技術の延長にあります。工学的な視点から見ると、その“危険性”は単なるリスク以上の、人間とAIの関係性を問うものを含んでいます。

今回のレビューで最も注目すべき点は、 ユーザーが明示的に指示していない情報にもアクセスしている 可能性です。

筆者の実験では、許可したGmailアカウントはアシスタント業務として、受信トレイを空っぽにしてある、かなり制限されたメールしか発信していないアカウントでした。『チームのみんなにメールで自己紹介してみて』という指示を与えるとわかるのですが、ChatGPTでのメモリや送信済みメールなど、人名などプライバシーや履歴が丸見えになる現象が確認されました。特に検索する命令をしていないにもかかわらず利用されている、利用上はChatGPTのメモリ機能との連携も必須となると、それなりの覚悟や準備を持って使うべきかと考えます。

実験では、外部からのマクロなどの制御はできない状態でした。さらにプロンプトを工夫して外部コードを実行させる試みをしてみましたが、きちんとプロンプトインジェクションを防ぐ防護フィルターは実装されているようです。特にGmailやAmazonなどのサイトは十分に研究されているようです。

ただ、ブラウザーの開発者モードも使えますし、内部のネットワークアクセスの分析部分と、ChatGPTのチャットウィンドウとの接続方法さえわかれば、外部から任意の行動をさせることや、人間+Atlasの判断ミス(例えば、見た目がそっくりな詐欺サイト)を使って取り返しのつかない失敗を誘発させることはできそうです。特に深夜に勝手に実行させるようなタスクは危ないかもしれないですね。

また、これは単なる人為的なミスの延長にある“データ漏洩リスク”に留まりません。AIがユーザーの“意図”を先読みし、明示的な指示なしに過去のデータを利用することは、AIの“自律性”が我々のプライバシーや思考の境界線、そして“責任あるAIの使用”における“責任の所在”を曖昧にしてしまう、ひとつの境界線の越境行為かもしれません。工学的には非常に興味深い“マルチモーダル文脈理解”の進歩で“キラキラ輝きながらボタンを探しているさま”はとてもいじらしく、可愛らしくもあるのですが、これはOpenAIの新たなデザイン工学のなせるイリュージョンです。倫理的には新たな議論が必要な領域に踏み込んでいると言えるでしょう。

必要な自衛策

この強力すぎる“秘書”を安全に使いこなすためには、厳重な管理が求められます。

- 専用アカウントの分離:実験するときはAICUでの実験のように、AtlasでログインするGoogleアカウントや各種サービスのアカウントは、個人用や業務用のメインアカウントとは完全に分離し、“Atlas専用”のものを用意することを推奨します。

- 顧客や守秘義務を扱うメール送信は特に注意:リンクするChatGPTアカウントとログインさせるGmailアカウントには特に注意です。社内等のAI使用規定だけでなく、個人情報保護法に触れるミスを簡単にAtlasの判断だけで実行できる可能性があります。

- アクセス範囲の限定:機密情報を扱うサイトにはAtlasでログインしないようにします。

- 機能の使い分け:重要な作業を行う際は、一時的に「ブラウザーのメモリ機能」をオフにする、あるいはOpenAIが推奨する「ログアウトモード」で利用します。

まとめ:我々は“さらに有能なAI秘書”を手に入れた。この“最終兵器”、どう付き合うか?

筆者は、ChatGPT Atlasを“最終兵器”や“有能な秘書”、あるいは“魔法の書”だと評価しています。これまで紹介してきたGemini CLIやCodexと違って、Internet Explorer、Microsoft Edge、Google ChromeやSafariを超える存在になる可能性は大いにあります。

重要なのは、Amazonでの『シリーズ全部』といった買い物を自動化できたように、このAIエージェントは我々の“行動”を直接代行できるようになった点です。これは従来のチャットAIが“情報”を提供するだけだったのとは決定的に異なります。ChatGPTに生成させた文書をコピーしてレポートに貼り付けている時代は過去のものになる可能性があります。システムを開発できる開発者にとっても『開発するまでもない繰り返し業務』については『Atlasにこう指示すればいいよ』といった手順書になったり、むしろ『Atlasが操作しやすいWebフロントエンドを作るべき』、といったAIファーストな流れになるかもしれません。

我々は、自らのデジタル世界における“代理人(エージェント)”を手に入れたのです。しかし、その代理人は我々の意図や責任を常に正しく理解しているとは限りません。自律的に過去のデータを参照したり、悪意ある指示や、曖昧な指示、過去のChatGPTとのやり取りに影響されたりするリスクは、我々がこの“代理人”にどれだけの権限を渡すべきかを真剣に考え直すきっかけになるでしょう。

窓の杜読者としてはWindows版の登場が待ち遠しいですが、実はmacOSには標準機能として「Automator(オートメーター)」など似たような野心的な取り組みが過去にたくさんありました。しかし、Atlasは動作速度的にもかつてのエージェントモードや自動化より数段速くなっている印象はあります。ユーザーがこの『Atlas』という新たな“知性”とどう付き合い、どうOpenAIにフィードバックしていくか。窓の杜読者のようにツールを愛し、その可能性とリスクを深く探求する皆さんひとりひとりの向き合い方こそが、AIエージェントと共存する未来のスタンダードを形作っていくのかもしれません。

AICU Japan株式会社 X@AICUai 代表/作家/生成AIクリエイター/博士(工学)。

「つくる人をつくる」をビジョンに、世界各地のCG/AI/XR/メディア芸術の開発現場を取材・研究・実践・発信している。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)