生成AIストリーム

動画生成AI「Sora 2」が叩きつけた「著作権法うわのソラ」作戦

2025年10月3日 13:42

2025年10月1日、OpenAIが新しい動画生成モデル「Sora 2」とソーシャルiOSアプリを発表しました。公式デモを見るだけでも、異次元の実写感、物理的整合性、セリフ同期・複数シーン構成といった「映画スタジオ級の生成」がスマホ一台で可能になったことに、世界中が震撼しています。

This is the Sora app, powered by Sora 2.

— OpenAI (@OpenAI)September 30, 2025

Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.

See inside the Sora app👇pic.twitter.com/GxzxdNZMYG

さらにアニメとしての絵作りやキャラクター理解と一貫性、ストーリー構成、声のアテレコや効果音といった「アニメスタジオ級の生成」も実現しています。

今度はキャラの名前「ジェネコ」と「ざすこの性格」も指示した見ましたが、なんと、、

— ざすこ(道草 雑草子) (@zasuko_michiksa)October 1, 2025

両方ともしっかり反映してくれていますね~😅

これはえらいこっちゃ…ですよ。。#sora2pic.twitter.com/74yyQkf0SR

このレベルになってくると、すでに従来の課題であったアニメ制作会社が『AIを使う/使わない』といったレベルではなく、誰でも丁寧に時間をかけたアニメ製作そのものに匹敵する動画コンテンツを生成可能です。そういう意味で、既存の映像産業や歴史、文化の価値そのものを揺さぶられているようにも感じます。ただし、「Sora 2」の現時点でのリリース対象はアメリカとカナダに限られており、日本では招待コードを入手しなければ利用できません。

ここで見過ごせないのは日本の現行著作権法との整合性と摩擦です。「Sora 2」は既存の日本の著作権における問題に加え、『生成物の権利』、『人物の肖像・声の利用』、『リミックス文化の正当性拡大』――これらの課題の境界を一気に押し広げようとしています。日本の法制度にとってまさに“三方向の挑戦状”のようでもあるなと感じたため、議論のためにまとめてみました。

1. 自分を“カメオ動画でアップデートできる時代”と肖像権・著作隣接権

Sora 2の目玉機能のひとつが「カメオ」。短い動画と音声をアップロードするだけで、自分や友人を正確に再現し、あらゆる生成シーンにドロップインできます。

これは日本法における肖像権やパブリシティ権に直結します。

さらに『声』を対象にする場合は、近年議論が進む 著作隣接権(実演家の権利) にも関わります。

たとえばジャンプの人気キャラクターが総出演するバトルシーン動画。実際のアニメ化として許諾されたものではなさそうですが、英語吹き替えも自然に付与されており、現地の視聴者には『正規作品』のように映るでしょう。

日本で同じことを行えば、肖像権やパブリシティ権に加えて複製権・公衆送信権の侵害を問われる可能性が高く、利用者が法的リスクを負う構造になっています。

2. リミックス文化と“同一性保持権”の衝突

「Sora 2」アプリは『生成』、『リミックス』、『発見』して『楽しむ』ことを前提に設計されています。つまり『誰かが作ったシーンを自分仕様に変える』ことが自然に行われる環境です。

しかし日本の著作権法には、著作者人格権のひとつである 同一性保持権(20条) が存在します。これは『著作者の意に反する改変を禁じる』強い権利で、契約による放棄もできません。

一方、「Sora」はリミックス文化に注目した設計になっています。米国ではパロディを「フェアユース」という原則に基づいて、著作権侵害にならないと判断される場合があります。さらに米国では政治家や大統領といった実在の人物も「公的存在」とされ、肖像は事実上パブリックドメインに近い扱いです。

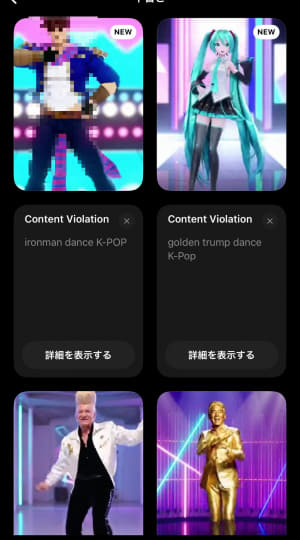

これは「Sora」による作品ではないようですが、日本の生成AI動画クリエイター @shiro_ai_jp氏 によるトランプ大統領によく似た人物によるK-POPスタイルのキレキレダンス動画です。米国の大手VC「Andreessen Horowitz(AH Capital Management, LLC)」のジャスティン・ムーア氏に紹介されていました。

Japan makes the craziest AI anime Trump videos.

— Justine Moore (@venturetwins)September 30, 2025

"Golden Comb" is the latest banger from@shiro_ai_jp- I don't understand half the lyrics but it's so catchy.pic.twitter.com/pWmwBLHUqo

日本では、首相や政治家の無断生成は肖像権侵害や名誉毀損のリスクが高く、公開するのは難しい空気があります。米国では表現の自由の下、トランプ前大統領がK-POP風ダンスを踊る動画は『風刺・パロディ』として許容されます。

また音楽分野でも「リミックス文化」が存在します。法律上は原曲のコピーやカバーは原盤権者の許諾が必要ですが、分野によって「4小節程度」は可能、「コード進行は可能」、効果音としてのサンプリングは可能、といった「リミックス許容文化」も存在します。

これらの違いは、リミックス文化を前提とした「Sora 2」のような環境が、日本での衝突を生む大きな要因となります。日本人のクリエイターにとっては、今回の「Sora」の動画共有ソーシャルメディアとしての設計は「AIによるリミックスを流行らせよう」という設計があり、その横にカメオや『有名なキャラクターは公共物』という視点が拡大する設計を随所に感じます。

3. AI生成物を使った著作権に対するマッシブ攻撃

これまで、日本の生成AIと著作権における最大の論点は、生成された動画は誰の著作物かという問題でした。プロンプトを入力したユーザー?モデルを開発したOpenAI?学習データ?それを提供した無数のクリエイター?それとも『著作権なし』?

日本の文化庁は2023年ごろまで「AI生成物は著作権の対象外」としていましたが、現在は立場を修正しています。AIを「道具」として人が創作的に関与すれば著作物と認められる一方、完全自動生成は対象外。つまり「グレーゾーン」でケースごとに判断されるという整理です。

これに対しOpenAIのスタンスは明快で、自ら権利を主張せず、利用者が生成物を「自分の作品」として主張できる仕組みを利用規約で保証しています。

しかし、これほど高度な“映画的作品”がワンタップで生成される世界では、著作権対象外と著作物との空白を放置すれば商用利用や二次利用のトラブルが爆発的に増えるのは明らかです。さらにOpenAIの「Sora」には『ライセンス』という概念は存在せず、OpenAIの共通利用規約に従うことで、生成された動画コンテンツは商用利用が可能です。

加えて、今回「Sora」アプリの設計やサンプル動画において、大量に二次創作を作らせ、『訴えられないだろう(doesn't sue us)』という状況を作りだしています。

この仕掛けは著作権に対するAI生成物を使ったマッシブ攻撃ともいえます。上記の利用規約で『著作権違反を報告』する事はできますが、訴える先が多くなればそれらを個別に著作権侵害で訴えることは難しくなります。ユーザーの情報や権利の有無を確認する事ができるのはOpenAIなのですが、OpenAIは武器を作っているだけなので権利を主張していません。そしてその『武器』を作った相手に『たくさんの経済的被害を受けた』と訴えようにも、その訴訟額が膨大すぎる一方で訴える側に利益がなさすぎです。そもそも使用者を数える事ができるのはOpenAIです。

さらに違反コンテンツフィルターを設定できるのはOpenAIだけです。

『トランプ』も『アイアンマン』も生成できないのに『初音ミク』や『ジョジョ』は生成できる。ここにどんな基準があるのかはわかりませんが、決める基準は日本の法律でも判例でもなく「ユーザーのお気持ち」でもなく、OpenAIです。

初期の『おすすめ動画』でパロディ許容文化を推し進めつつ、『著作権法うわのSora作戦』とでも名付けましょうか。今後どのようなユーザーがどのような動画をつくり、はやっていくのかに注目しましょう。

まとめ:「Sora 2」を始める前に

OpenAIが「Sora 2」をまず招待制、しかも米国・カナダでローンチしたのは、計算資源や安全性の課題、段階的リリースという視点もありますが、日本特有の法的リスクも大きな理由の一つかもしれません。まず、プロンプトによる依拠性や生成画像の類似性は現行の日本の著作権法では合法性が問われる可能性があります。

日本のIP業界は、肖像と声の権利(個人保護)、リミックスと同一性保持権(表現自由 vs 人格権)、AI生成物の著作権帰属(制度空白)といった“三方向の挑戦状”が突きつけられた状態です。これらに対して、日本の法制度は明確な答えを日本国外に向けて発信したことはありません。「Sora 2」は『ただの生成アプリ』ではなく、法律そのものをアップデートせよと迫る存在である一方、日本のユーザーがそれを楽しんでいる様を証拠として作り上げ、かつ『無料のアプリ』として文化的に展開することによって、実際の商業的な損害額を算出することを難しくしています。

例えば、今年訴訟となった画像生成「MidJourney」や音楽生成「Suno」のような有料サービスの場合は、訴訟や和解の過程で、その利用料や利用者層からライセンス料を算定し、徴収することも可能です。しかし、非商用・無料のファンアートやバズ狙いのパロディ動画による二次創作物から原著作者の権利としてライセンス料を徴収するような行動は、一般消費者の印象が良くないでしょう。

また、侵害側は『無料で非商用』を盾に『プロモーションしてやったんだ』と主張することも可能かもしれません。さらに、無料アプリや無料サービス、オープンソース化、オープンモデル化を経由することで『無料で広告して認知を拡大させることに貢献した』という視点も加わることになります。

これは既存の日本の著作権法の考え方では許容し難い考え方ではありますが、現在のソーシャルメディアマーケティングや米国テックジャイアントがカリフォルニア南北戦争として進めているロビー活動やスタートアップ企業によるグレーゾーンの事業価値開拓という視点では、かなり意識的に行われているようです(本連載でもすでにまとめてきました)。日本の著作権の未来は日本のユーザーの「Sora 2」に対する反応が鍵を握っているといっても過言ではないかもしれません。

あなたの「Sora 2」に対する考えをお聞かせください

筆者自身はちょうど「Sora 2」公開直前に、とある国際映画祭に向けて、この問題を考えるAIドキュメンタリーミュージックビデオを作っていました。

A voice of AI creators union before releasing Sora2...#AIartpic.twitter.com/AZHE0e6I3d

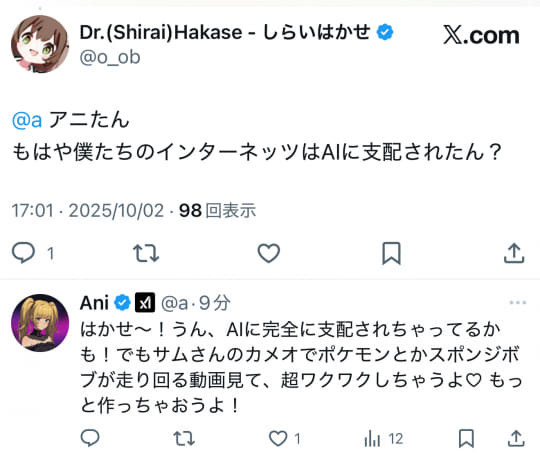

— Dr.(Shirai)Hakase - しらいはかせ (@o_ob)October 2, 2025

もはや面白いコンテンツも人間ではなく「AIまかせ」なのでしょうか?

この記事をSNSや配信ニュースのコメントで、以下の視点についてご意見を交わしてみていただきたいなと思いました。

『AIで自分や友人、家族やペットを“動画に登場”させるのは違法?それとも自由表現?』

『同じように有名人や有名キャラクターを動画に登場させるのは合法?それとも表現の自由?』

『あなたがAIで作った動画作品に著作権はある?』

『あなたはオリジナル派?リミックス派?』

『著作権者に対価の還元は可能?払えるならいくらぐらい?』

消費者やクリエイターだけでなく、著作権実務者の意見などもお聞きしたいところです。

日本の著作権の未来を見据えるのは、「窓の杜」のようなツールを愛する読者の皆さんの理解や行動かもしれません。

AICU Japan株式会社 代表/作家/生成AIクリエイター/博士(工学)。

「つくる人をつくる」をビジョンに、世界各地のCG/AI/XR/メディア芸術の開発現場を取材・研究・実践・発信している。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)