Blender ウォッチング

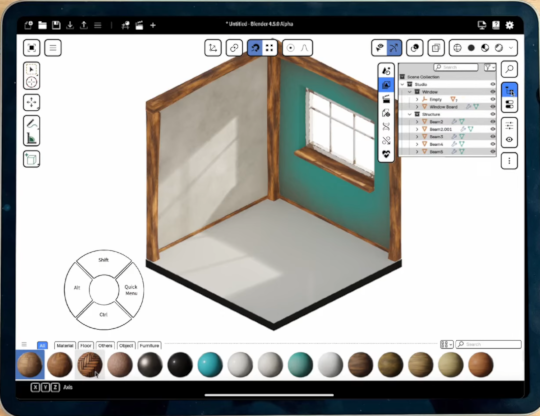

iPad版「Blender」が開発中! タブレットで動くのか有志が開発中のAndroid版で先取り

いきなり大苦戦……

2025年9月4日 15:26

本連載では、無料の高機能3Dモデリングツール「Blender」の使い方や関連情報を幅広くお伝えします。

最近、Blender公式開発ブログのiPad版「Blender」についての記事が話題になりました。個人的にはPCがあるし、iPadも持ってないためスルーしていました。

とはいえ、ずっと昔にWindows Mobileで公開されていたBlenderPocketで遊んでいたこともあり、このブログ記事以前からAndroid版が開発されていることも知っていたので、これを機会に挑戦してみることにしました。

iPad版Blenderとは

今年の7月、公式の開発者ブログにて「Beyond Mouse & Keyboard」という記事が公開され、そこでiPad版「Blender」の開発について告知していました。この辺はもう皆さんご存じかもしれません。

- 🔗Beyond Mouse & Keyboard — Blender Developers Blog

- https://code.blender.org/2025/07/beyond-mouse-keyboard/

簡単にまとめると以下のような感じでしょうか。

- ハードウェア性能向上でタブレットで「Blender」が実用可能になったことが動機(Blender Foudantionの目的に3Dの普及があるため)

- UIの拡張とカスタムのアプリケーションテンプレートによる、現在の「Blender」を元にiPad用「Blender」の実装を計画

- UIはマルチタッチやお気に入りツール、サジェスト、ポップアップでカスタマイズした物を予定

アドオン対応などは未定です。

入手方法と配布について

入手方法は現時点(8月下旬)では自分でビルドするしかありません。

また、上記記事でApp Storeによる配布に言及されているのに対し、GPL3の「Blender」はApp Storeでは配布できないのでは、という意見が出ています。これに対し、現COOであるFransisco氏いわく、App Storeによる配布はグレーな領域にあり、他の配布チャンネルもあると含みを持たせた発言に留まっています。

進捗状況について

開発は専用のブランチで行われており、専用のイシュー、そしてBlender Artistsのスレッドあたりを見ておけばいいのではないでしょうか。

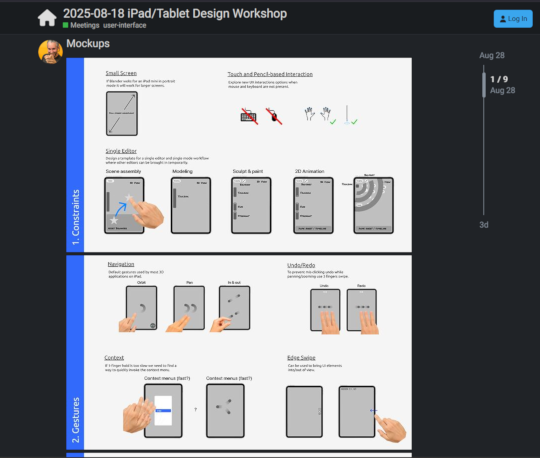

また、8月18日に行われたデザインワークショップの記事が8月28日に公開されており、議題に上がった問題点やモックアップの画像、今後の具体的なプランが掲載されています。

- 🔗2025-08-18 iPad/Tablet Design Workshop - Meetings - Developer Forum

- https://devtalk.blender.org/t/2025-08-18-ipad-tablet-design-workshop/42014

UI/UXのデザインについては、iPad Proではキーボードとマウスとともに使うことを前提に現在の「Blender」のUI/UXを段階的に変更するアプローチを採用する一方、iPad miniではタッチパネルのUIに適したUI/UXをリデザインするアプローチが提案されており、開発の順序もデザインの刷新が必要なiPad miniが後に予定されています。

なお、iPad版の実装に開発の手が取られてしまうことを危惧する方もいると思われますが、最近ワコムがスポンサーに参加したおかげで開発者を雇う余裕ができ、iOSの分野に詳しい開発者の募集もしているので、心配はしなくてよさそうです。

Android版「Blender」とは

上記の開発者ブログ記事では、iPad版の後にAndroid版が開発予定と書かれていましたが、実は2024年からユーザーのepai氏により、Android版の開発が行われています。こちらは上記のようなUIの変更はなく、代わりに一部キーボード入力を行う小さなウィンドウが付属されています。

- 🔗Issues porting Blender to Android tablets - Contributing to Blender - Developer Forum

- https://devtalk.blender.org/t/issues-porting-blender-to-android-tablets/35419

配布と開発

配布と開発はGitHubのページで行われており、執筆時点では「バージョン0.5.0」がapkファイルでリリースされています。

- GitHub - dshawshank/APP-android_arm64

- https://github.com/dshawshank/APP-android_arm64

実行可能な環境

環境はGitHubのReadme.mdページには書かれておらず、上記のDevtalkのスレッドの途中に画像として挙げられていました。

- Snapdragon: GPUがAdereno 7xx以降

- Dimensity: Valhall Mali ARM GPUアーキテクチャ(Mali-G57、G68、G78、G610、G615、G710、G715)、KirinはMali ARM GPUアーキテクチャを使用しているが、Bifrost採用のため不可

- 6インチ以上のディスプレイサイズ

残念ながら筆者の持つタブレットは一番下以外に該当する機種を持ち合わせていませんでした。しかし冒頭のように興味はあるので、ダメ元でインストールしてみることにしました。

なお、 導入は完全に自己責任でお願いします。

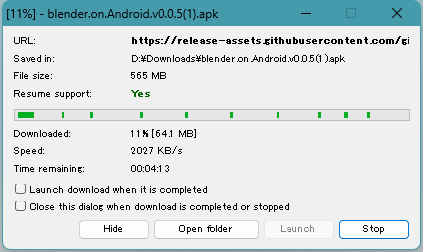

第一の難関:ダウンロード

導入にはまず、GitHubでリリースされている「apk」ファイルをダウンロードする必要があります。しかしこれが思いのほか難関でした。

GitHubには一回のダウンロードセッションに対し、5分間の制限があるようで、遅い回線でダウンロードすると、5分後に途中でも強制的にセッションが切断され、ダウンロードに失敗してしまい、リジュームもできません。転送速度は絞られており、筆者の環境では1.5MB/sが限度なので、何度やっても74%程度で失敗していました。

仕方なく、筆者は「Free Download Manager)を使用することで解決しました。これは「分割ダウンローダー」と呼ばれる物で、複数のセッションを接続し、それぞれ一つのファイルの別の部分を担当してダウンロードさせることにより、高速にダウンロードできます。

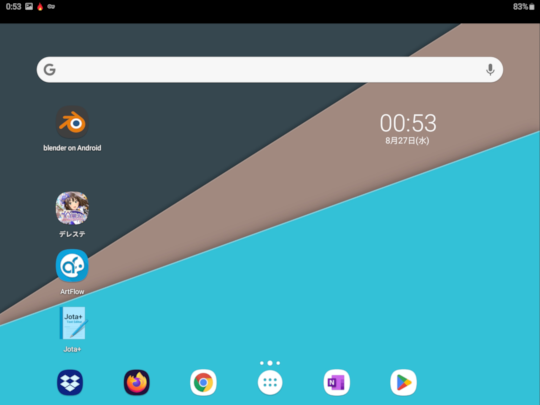

第二の難関:ADBによるインストール

apkファイルを取得できたら、次はインストールです。

これにはWindowsにスマホをつないでインストールするか、もしくはスマホ内でapkファイルのインストールが可能なアプリをインストール後、実行します。

筆者のPCにはすでにAndroidアプリ開発環境が導入されていたため、コマンドラインから「ADB」コマンドによるインストールを行いました(勝手ながらADBコマンドの導入・使用方法については割愛させていただきます)。

最初は無謀にも今は使っていない「Android 7」のタブレットにインストールしてみようとしました。しかしコマンドラインから『adb install』を実行したところ、『INSTALL_FAILED_OLDER_SDK』エラーが表示され、見事失敗。

結局、Galaxypad S3(Android 9)にインストールしてみると、なんとか成功しました。

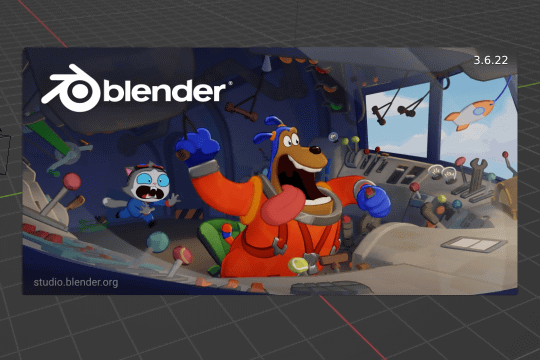

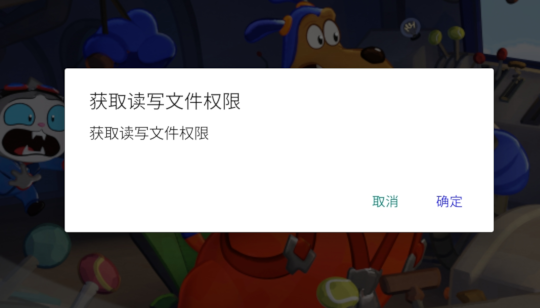

早速実行してみます。するとまず謎のダイアログが表示されました。

「Google 翻訳」(「Google レンズ」)で翻訳させてみたところ『ファイルの読み取りおよび書き込み権限を取得する』と書かれているようです。

[確定]をタップすると、今度はシステムの方のダイアログでファイル読み取りの権限を有効化するかどうかを訊いてきますので、許可します。

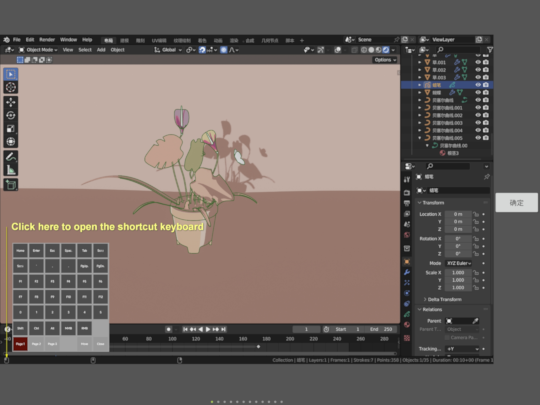

次に『画面左下をタップすると補助用のキーテーブルが表示される』というチュートリアル画像が表示されます。これも[確定]をタップします。

そして起動してみましたが……メニューと上部のアイコンがありません。タップしても反応するのは右側のアウトライナーとプロパティエディターのみ。プロパティエディターのタブもなく、できることは表示のON/OFFとピン留めのみでした。

3Dビューポートのナビゲーションも全くできず、選択すらできませんでした。元々サポート外の端末に入れたので仕方ありません。むむむ……。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)