レビュー

令和に再誕した「AviUtl ExEdit2」はついに64bit化! 使い勝手はどう変わる?

UIの変化と多機能化、64bit化の恩恵など。癖の強さは健在

2025年7月17日 13:21

ゼロから作り直された定番動画編集ソフトの新バージョン

動画編集ソフト「AviUtl」の新バージョンとなる「AviUtl ExEdit2」が7月7日に公開された。2019年10月に最後の更新があった「AviUtl version1.10」以来、約6年ぶりの更新となる。本稿執筆時点では、テスト版の「version2 beta2」が公開されている。

「AviUtl ExEdit2」は、「AviUtl」と拡張機能Plugin「ExEdit」を一体化し、新たにゼロから作り直したものだという。動作環境は以前のバージョンとは異なり、Windows 10以降で、DirectX 11.3、AVX2が利用できる環境とされている。なお従来の環境で使われていたもののうち、DLLを利用しないスクリプトや、入出力プラグインについては、ある程度動作するよう互換対応しているという。

公開されたファイル名が「aviutl2beta1.zip」になっているためか、SNS上では「AviUtl2」と呼ばれている。正しくは「AviUtl ExEdit2」なのだが、ゼロから作り直され、インターフェイスも刷新されていることから、「AviUtl」の実質的な後継と言って差し支えないだろう。

筆者は20年くらい前には「AviUtl」をよく使っていたが、その後は別のソフトに移行していて、少なくとも10年以上はまともに触れていない。「AviUtl ExEdit2」を今使う価値があるのか、使いやすさはどうなのか、実際に試してみる。

インターフェイスを全面刷新

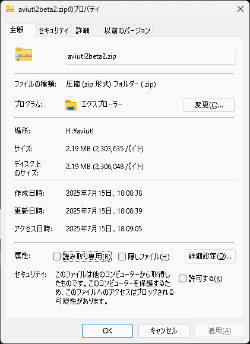

まずは公式サイトから「AviUtl ExEdit2」をダウンロード。zipファイルのサイズは約2.19MBだった。いまどき2MBちょっとの動画編集ソフトが存在するだけでも驚きなのに、拡張機能を同梱してこのサイズなのだから、すごすぎて理解に苦しむほどだ。

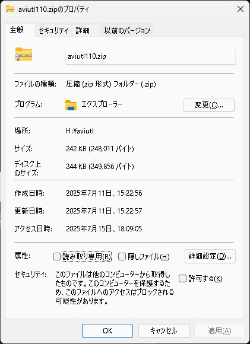

ちなみに旧「AviUtl」のversion1.10もダウンロードしてみたところ、約242KBだった。つまり10倍近くに増えてはいるので、拡張機能が追加されたというのも納得はできる。

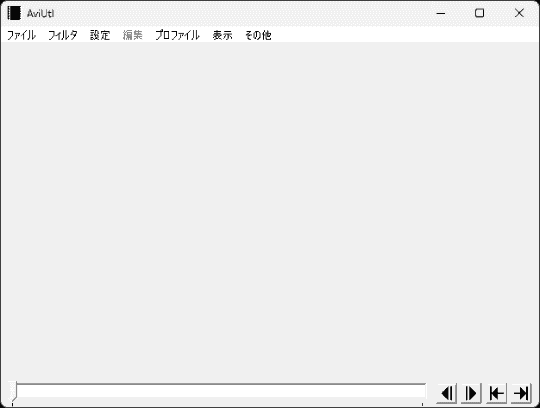

試しに「AviUtl」をインストールしてみた。映像部分とシークバーくらいしかない、限界までシンプルなインターフェイスは昔と変わらない。

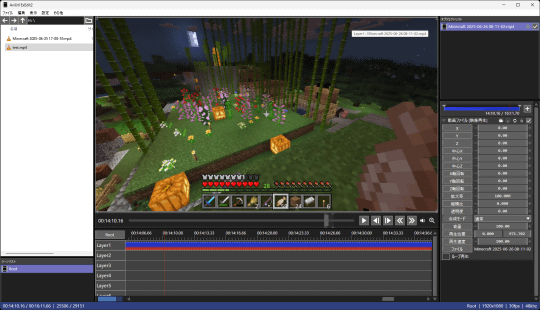

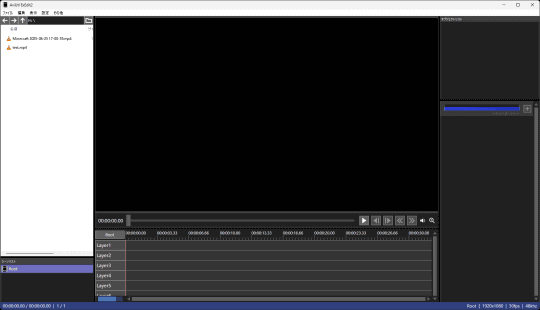

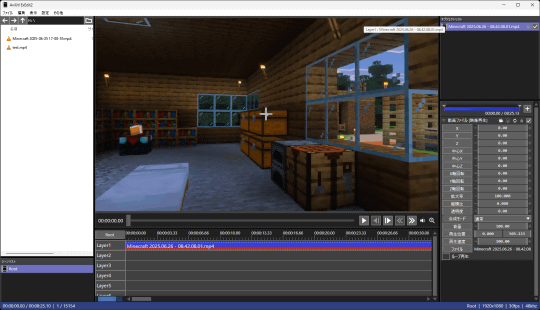

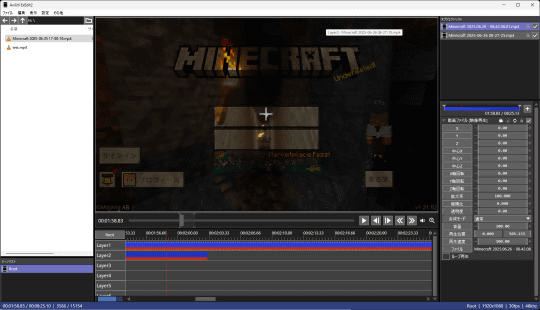

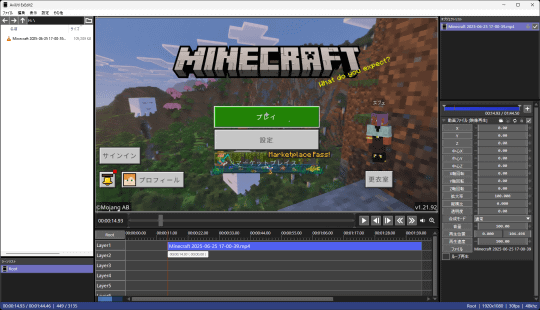

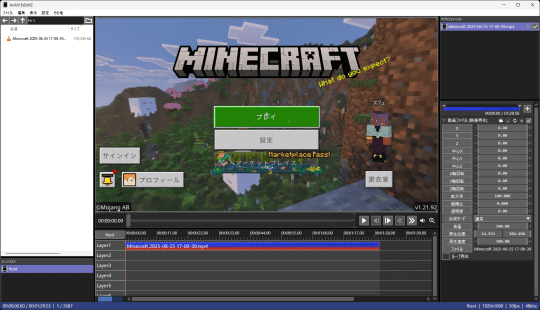

「AviUtl ExEdit2」は、全くの別物になった。ファイルリストやレイヤーなどのウインドウが一体化されており、従来のものよりぐっとモダンになった印象を受ける。「AviUtl」が登場したころに比べ、ディスプレイの解像度も格段に大きくなっており、時代に合わせた正当な進化と言える。

画面内の各種ウインドウは、配置を自由に変更できる。また画面上部の[表示]オプションから、色設定やテキスト編集など別の機能のウインドウも出せる。各ウインドウの広さも自由に調整できるので、自分がよく使う機能を選び、自分が使いやすくカスタマイズできる。

ウインドウ位置の変更は、各ウインドウの上で右クリックし、[ウインドウ配置]を選択する。横長、縦長の方が見やすい項目もあるが、それも関係なく自由に入れ替えられる。

癖のある手触りは健在だが、大幅に多機能化

動画の編集を始めるには、動画ファイルを本ソフトにドラッグ&ドロップする。メインウインドウに映像が出れば読み込み成功。シークバーで操作できるはずだ。

初期設定では左側に表示されているファイルリストは、Windowsのエクスプローラーそのものの挙動となっている。リストから動画ファイルをダブルクリックすると、動画プレイヤーが立ち上がって再生が始まるので注意。編集したいなら、こちらからメインウインドウへドラッグ&ドロップする。

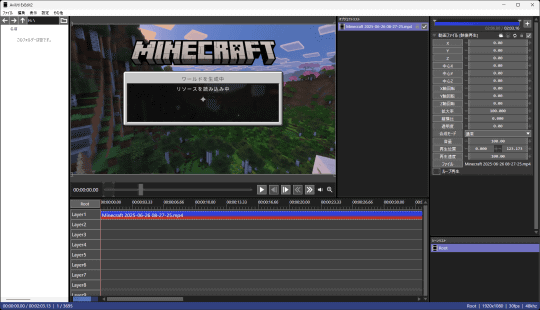

試しにWindowsでスクリーンキャプチャした動画を入れてみると、難なく読み込みが完了した。「AviUtl」では大きなファイルをうまく読み込むのが大変だった記憶があるのだが、4K動画でも問題なく、10GB以上のファイルも正しく読み込めた。

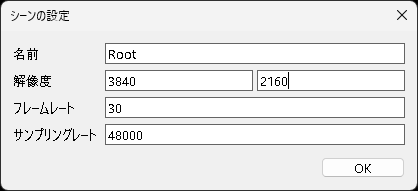

ただし動画の解像度やフレームレートは、ファイルに合わせて変更はしてくれない。[シーンリスト]ウィンドウの[Root]を右クリックし、[シーンの設定]を選択。ここで解像度とフレームレート、サンプリングレートを指定できる。

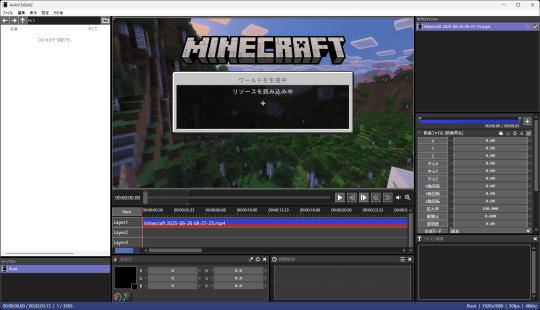

編集作業は、標準では右下に表示される[オブジェクト設定]ウィンドウで行う。画面下部にある[Layer1]のバーをクリックすると、配置された動画ファイルのオブジェクト設定が表示されるので、それぞれの値を調整して編集を加える。

たとえば[拡大率]を上げれば画面をズームしたように大きくできるし、[透明度]を減らすと色が薄くなる。複数の動画を読み込ませ、[Layer1]と[Layer2]に動画を並べ、[合成モード]を選ぶと、2つの映像の合成もできる。

動画の前後をカットしたいという操作も多いはず。カットは[Layer1]上に配置した動画バーの端にマウスカーソルを移動し、カーソルが[↔]になる位置でドラッグして残したい位置まで移動すればよい。これでドラッグした部分の映像をカット可能だ。短くなった動画バーをドラッグして任意の位置に移動させれば作業は完了だ。

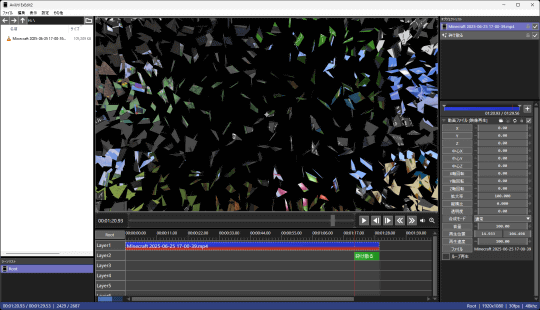

さらに空いている[Layer]のバーを右クリックし、[フィルタ効果を追加]とすると、映像にさまざまな効果を加えられる。[アニメーション効果]から[砕け散る]を選ぶと、映像がバラバラになって暗転するエフェクトを加えられる。フィルタ効果はとても多彩で、派手な加工を簡単に実現できる。

ファイル出力は、標準だと無圧縮形式などしかない。試しにWindowsのスクリーンキャプチャで録画した3MB強の動画を、RGB24bitで出力してみたところ、約1.3GBになった。YUY2にしても約900MBと、最終出力としては使えない。

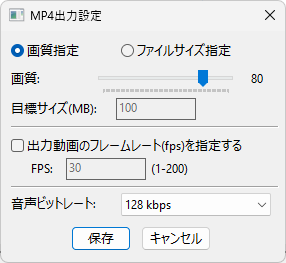

昔使っていた時も、編集用に可逆圧縮コーデックの「Huffyuv」を入れて、最終出力用のコーデックを別で用意していたな……などと思い出した。今回は「MP4Exporterプラグイン」を導入した。正しく導入できれば、[ファイル]-[ファイル出力]の項目に、[MP4 Exporter]が追加される。

このプラグインでは、画質や音声ビットレートの調整が可能。試しに標準設定の画質80、音声ビットレート128kbpsで出力してみたところ、H.264/AVCの動画が出力され、Windowsでキャプチャしたゲームの映像が2/3程度のファイルサイズになった。エンコード時にはNVIDIAのGPUも使用しており、シンプルながら高性能だ。

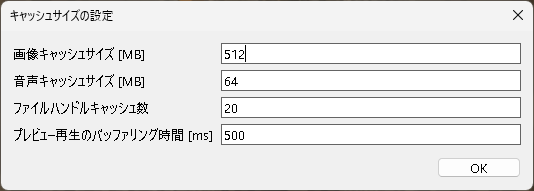

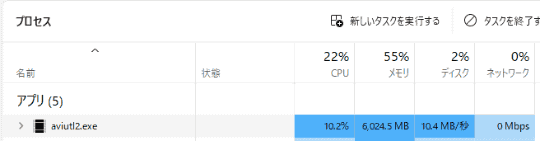

このほか見ておきたいポイントとして、[設定]-[キャッシュサイズの設定]。初期設定では[画像キャッシュサイズ]が512MBとなっているが、10倍の5120MBに設定すると、本ソフトのメモリ使用量は5GBを超えた。64bitアプリになったことで、大容量化が進むPCのメモリを潤沢に使えるようになったのは大きなメリットだ。

この先も続く「AviUtl」の新たな一歩

本ソフトの基本的な使い方のガイドのような記事になってしまったが、初見で本ソフトを使いこなせる方はいないと思う。久々に触ってみた感想としては、「AviUtl」のシンプルながら癖のある手触りは相変わらずで、誰でも使いやすいソフトとは言えない。しかし機能としては確かに大きく進化している。

必要な機能を自ら導入し、操作手順を自分で確認していくという流れは、「AviUtl」の時から変わっていない。特に本ソフトにはマニュアルがないので、インターネット上にある有志による情報を頼りに調べるしかない。フリーソフトならではのハードルと言えるが、幸いなことに本ソフトにはファンが多く、情報量は充実している。

必要な機能を必要なだけ持ってきて、自分なりの環境を構築できることに魅力を見出せるのであれば、本ソフトは今の時代にも十分に価値がある。それを手間だと感じるなら、もっと親切で使いやすいソフトを選べばいい。

そしてゼロからの開発により64bit対応したことが最大のトピックだ。この先も長く、それこそ20年先まで使えそうな安心感を得たことが、「AviUtl」のユーザーにとっては最大の魅力であろう。まだテスト版であり、この先どう変わるかはわからないが、多くのユーザーが使いながら開発されていくスタイルが今後も続くことを期待したい。

![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)